재일조선인 박수남·박마의 감독

모녀가 일본서 마주한 차별 기억

제암리 사건·징용·위안부 등 조명

소외된 민중 증언 50여년간 기록

돌이 날아온 순간, 저는 어머니를 사랑하는 마음을 빼앗겨 버렸습니다.

스크린에 피어난 형상, 비극을 체화한 얼굴들이 과거를 또렷하게 회상한다. 제암리 학살의 생존자 전동례(1898~1992), 위안부 피해자 이옥선(1928~2022), 히로시마에 투하된 원자폭탄으로 피폭됐던 김분순(1927)…. 차마 입으로 내뱉기 힘든 고통이 때로는 말 대신 눈빛으로 전달됐다. 그의 카메라는 무심코 놓쳐버릴 깊은 침묵까지도 포착해 필름에 기록했다.

역사가 저버렸던 민중의 모습이 13일 개봉한 다큐멘터리 영화 ‘되살아나는 목소리’에서 재등장했다. 이들의 증언이 되살아난 건 지난 1967년부터 박수남(89) 감독이 녹음·촬영해 온 16mm 필름, 10만 피트(30㎞가량)의 분량 중 일부가 복원되면서다. 박수남 감독의 딸 박마의(56) 감독이 필름 복원 작업을 이어가며 영화를 만들었다.

창고에 있던 필름은 그저 홀로 재생되지 않는다. 영화는 필름에다 부단히 기록을 남겼던 박수남 감독의 일생과 함께 흐른다. 1935년 일본에서 태어난 뒤 재일조선인(자이니치) 2세로 살아왔던 그의 삶은 그 자체로 굴곡진 디아스포라의 역사를 담고 있었다. 다른 자이니치에 비해 비교적 경제적으로 안정적인 환경에서 자랐음에도 ‘조선인 정체성’은 공격받기 좋은 구실이었다.

박수남 감독은 한복을 차려입은 어머니와 거리를 걸으며 체감했던 두려움을 회상한다. 조선인이라는 게 대놓고 티나는 그의 어머니와 그에게 돌덩이들이 날아온 것. 그의 나이 대여섯 살 때 겪은 일이다.

모녀가 마주한 차별은 소수자의 삶이 어째서 비참할 수밖에 없는지를 드러낸다. 살아남기 위해서는 매사 자신을 부정해야 하기 때문이다. “돌이 날아온 순간, 저는 어머니를 사랑하는 마음을 빼앗겨 버렸습니다.” 누군가를 있는 그대로 사랑할 수 있는 마음조차 스스로 부정하고 마는 것. 일본 제국주의가 자이니치에게서 앗아간 보편적인 삶이었다.

한때 조선인의 피가 흐르고 있다는 현실로부터 도망치려 했다던 그의 고백은 또 다른 자이니치, 이진우를 취재했던 기억으로 이어진다. 이진우는 지난 1958년 벌어진 고마쓰가와 사건의 가해자로, 일본 여학생 두 명을 살해해 사형당한 인물이다. 박수남 감독은 이런 이진우의 삶에 가난과 고독, 그리고 지독한 차별이 뿌리내리고 있었다는 점을 알아본다.

이와 달리 일본 사회는 무감각한 동시에 이중적이었다. 일본 내 조선인들은 이진우를 같은 조선인으로 인정하지 않았다. 당시 조총련 소속 기자로 일하던 박수남 감독에게 조직은 이진우를 언급하지 말라고 명령한다. 그런가 하면 일본 사회는 가네코 시즈오라는 이름으로 살면서 조선인 정체성을 애써 지워왔던 그를 향해 ‘조선인 이진우’라고 구태여 호명한다.

이진우 또는 가네코 시즈오. 누군가의 실제 삶을 앞다퉈 부정하고 있는 두 세계 사이에서 박수남 감독은 혼자만의 길을 걷는다. 이례적으로 급박하게 사형 선고를 받은 이진우의 구명 탄원 운동에 나서기도 한다.

교도소에 있는 이진우와는 서간을 주고받으며 그에게 조선인 정체성을 일깨워준다. 조선인으로서 인간성을 회복할 때 비로소 자신이 무슨 죄를 저질렀는지 체감할 수 있을 것이라는 이유에서다. 그저 동포라는 이유로 가해자를 마냥 선해 해주는 것과는 극명하게 다른 까닭도 여기에 있다.

기자로 활동하던 박수남 감독은 이진우 사건을 취재한 이후 펜을 내려놓고 카메라로 매체를 확장한다. 피해자들은 고통을 이야기하기보단 침묵할 때가 많았다.

“처음에 저는 펜이었습니다. 하지만 취재를 하다 보니 그분들에게서 말이 안 나와요. 나이 드신 분들은 특히 일본어도 서툴지만, 조선말로조차 표현하기 어려운 거죠. 그런 침묵을 표현하는 데 말로는 한계가 있기 때문에…. 떨리는 말, 떨리는 몸 자체를 표현하는 데는 영상밖에 없다고 생각했어요. 그래서 카메라로 바꾼 것이죠.”

1990년에는 한국으로 로케이션 촬영을 온 뒤 제암리 학살사건의 유일한 생존자 전동례씨를 만난다. 당시 치매를 앓던 고령의 전동례씨가 그의 카메라 앞에 서자, 1919년 4월 15일 제암리의 상황을 기억하고서 분명하게 증언하는 장면은 형언하기 힘든 감정을 불러일으킨다.

이외에도 영화에는 히로시마 원폭, 오키나와 전투 때의 강제 징용과 위안부, 조선인 군함도 강제 징용 등을 기억하는 당사자들이 등장한다.

평생에 걸쳐 역사의 아픔을 추적해 온 박수남 감독의 삶, 그리고 그가 부단히 기록한 소외됐던 민중의 증언은 도리어 연대의 가치가 희석된 오늘날을 돌아보게 한다.

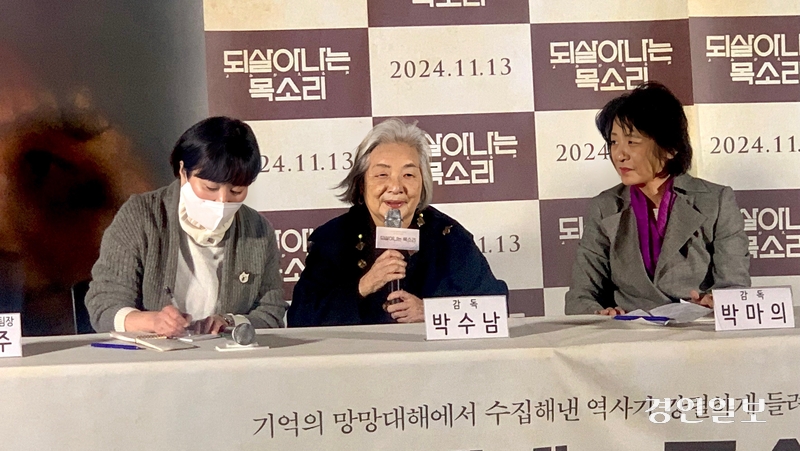

누군가의 부당한 삶을 너무도 쉽게 어쩔 수 없는 것으로 치부해버리는 시대, 노장의 감독은 지난 8일 열린 기자간담회에서 분명한 목소리로 아주 천천히 이렇게 이야기했다.

“피해자의 말을 (단순히) 기록만 하는 게 기록 영화의 목적이 아닙니다. 기록 영화는 본래 혁명 영화입니다. 기록 영화를 만드는 사람은 혁명가입니다. 저는 혁명을 위해서 기록 영화를 만들고 있습니다.”

![[영화리뷰] 다큐멘터리 ‘되살아나는 목소리’](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/file_m/202411/news-p.v1.20241113.e73c668dfafa42e68ed62092ac612852_P1.jpg)