이수경·김지평·김은진, 뜨거운 작품세계

민중은 늘 밑둥치 삶을 맴돈다. 밑둥치의 낮은 힘을 키워 높은 자리로 뛰어오르려는 ‘하고픔’도 있으나, 사실 그들이 뜻을 품고 가려는 곳은 늘 신명이 깃든 자리다. 신명이 깃든 자리는 어딜까? 사람들은 예부터 난세를 피신할 땅으로 십승지(十勝地)를 가리켰다. 그곳은 외딴곳이요, 저절로 살아가는 산들(山野)이요, 삿된 것들이 없는 곳이다.

조선후기의 백납도(百衲圖)는 10폭 병풍이다. 한 폭에 다섯 그림이 있으니, 다하여 쉰 점의 그림이 붙어 있는 병풍이다. 그림은 그림을 가졌던 이의 마음 풍경이리라. 이러한 마음 풍경의 자리는 이수경의 ‘불꽃 변주’에서 빛을 발한다. 불교에서 불은 죽은 육체를 태우는 ‘다비의 불꽃’이다. 그의 경면주사(鏡面朱砂) 회화는 누에가 실을 뽑아 고치를 짓듯 불을 뽑아 그린 그림들이다. 활화산의 내부처럼 이글거리는 그의 불이 밝게, 맑게, 가볍게 그어진 선들을 보라.

김지평의 ‘두려움 없이’는 삿된 것들을 물리치는 ‘세눈박이’ 개(三目狗)를 타고 가는 한 여성을 그린 것이다. 귀신을 잡는 개로도 불리는 이 개는 매년 정초가 되면 대문에 붙여서 도둑을 지키기도 하였다. ‘네눈박이’ 개도 있다. 악귀와 역병을 쫓는 ‘방상시(方相氏)’도 네 눈이다. 개를 탄 여성은 온몸에 용무늬를 하고 있으니 아마도 여신을 뜻하는 게 아닐까.

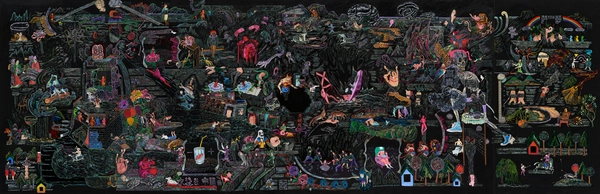

김은진은 검은 판에 자개로 그림을 그렸다. 온갖 세상사의 조각 비늘(片鱗)을 새겨 넣은 이 그림은 참으로 기묘하고 기괴하다. 한 사람의 일생을 하나의 화면에 다 그려 넣은 몽골의 민간 전통 풍속화를 떠올리는 이 그림은 ‘신의 자리-인산인해’라고 붙인 제목만큼이나 인산인해다. ‘신의 자리’는 신이 다녀간 자리, 신이 올 자리, 신이 지키고 있는 자리 등 인간 군상의 다층적 세계를 뜻한다고 한다. 그런데 그림을 곁붙어서 들여다보면 그림 속은 ‘심청이’, ‘원더우먼’, ‘할머니’들의 삶이 고스란하다.

이수경, 김지평, 김은진 이 세 여성들의 삶의 자리는 그들 스스로가 신명을 터트려 뜨거운 ‘불숨’을 짓고 일으킨 ‘밑둥치’의 자리라는 생각이다.

/김종길 경기도미술관 학예연구팀장