19세기 말부터 조곡·물품 이송 목적으로 활성화… 함경도·황해도까지 정기운항

한국전쟁 이후 당진선·목포선 등 12개 지역 노선 운영 '주요 교통수단' 자리매김

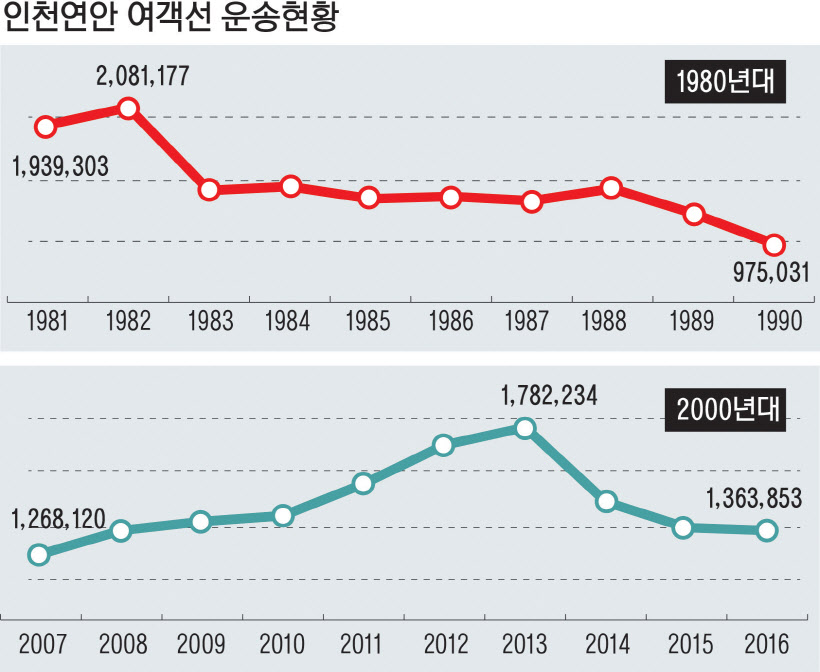

자동차 보급·도로망 확충되면서 승객수 급감… 매일 오가던 항로 점차 사라져

육지~섬 '주민·관광객 수송' 중요성 여전 최근 10년간 이용 규모 꾸준한 증가세

최근 연안여객터미널에서 만난 한지원(49·인천 남동구)씨는 "사진 모임과 함께 백령도를 가는데, 인천에 살면서도 백령도를 처음 가게 돼 설렌다"고 했다.

그는 "백령도의 기암괴석 같은 자연 풍경을 카메라에 담으려 한다"면서 "주변에선 아무래도 북한과 가까운 지역이니 조심하라며 걱정을 많이 한다"고 했다.

박경란(85) 할머니는 대합실에서 자월도행 배를 기다리고 있었다. 병원 진료차 나왔는데, 인천에 있는 자식 집에도 들러 며칠 만에 돌아간다고 했다. 할머니는 "평생 자월도에서만 살았다"며 "겨울엔 배가 자주 끊겨 불편하지만, 아무래도 배도 커지고 훨씬 편리해져 다니기가 예전보다 많이 좋아졌다"고 했다.

"출항 10분 전까지 개찰을 완료하오니 탑승을 서둘러 달라"는 내용의 안내방송에 따라 대합실 승객들은 저마다 자신의 목적지로 향하는 여객선을 향해 발걸음을 옮겼다. '뛰, 뛰, 뛰'. 승객을 태운 여객선들은 큰 고동 소리를 울리며 부지런히도 선착장을 벗어나 목적지를 향해 뱃머리를 돌렸다.

지금도 여전히 인천 섬 주민들의 중요한 교통수단인 연안여객선의 출발점엔 연안해운업이 있었다고 해도 과언이 아니다. 배의 목적은 사람보다는 물건을 실어나르기 위한 경우가 훨씬 잦았다.

정부가 운영한 연안해운은 1886년 통리교섭통상사무아문으로부터 해운 업무를 인수한 전운국(轉運局)이 해룡호, 광제호, 조양호 등 3척의 기선으로 지방의 조곡을 인천으로 운반하면서 시작됐다.

이후 관영기업인 이운사(利運社, 1893년)가 창설돼 인천~마포 간 강운(江運)과 인천~ 군산 조곡 해운을 주요 업무로 삼았고 갑오개혁 이후 일본우선회사가 인천을 기점으로 전라도의 군산, 목포, 여수, 경상도의 삼천포, 마산, 부산, 염포, 함경도의 원산, 서포, 신포 등 지역까지 배를 정기적으로 운항했다.

이 시기 쌀과 하포(夏布), 면반물(綿反物), 동물 가죽, 대두 등의 인천항 반입이 활발했다고 한다. 군산과 목포에선 쌀이, 부산에선 생선, 해초, 솜, 직물 등이 반입됐다. 원산에선 명태 등이 인천항으로 들어왔다.

당시 인천항에서 연안해운 업무를 진행한 주요 민간선사는 대한협동우선회사, 통운하, 호리조운사 등이 있었다. 정부 관료였던 이윤용(대한협동우선회사), 인천의 유지(통운사), 일본인 호리부자(掘久太郞, 호리조운사) 등이 각각 설립했다.

황해도와 충청도, 전라도는 물론 인천~평양 간 정기 항로를 개설해 운영하기도 했다. 이 시기 연안무역선들의 규모는 파악할 수 있지만, 여객 규모가 어느 정도였는지 파악할 수 있는 구체적 자료는 부족하다.

인천의 연안여객선 운항은 해방과 한국전쟁 등을 겪은 뒤 본격적으로 활성화된다.

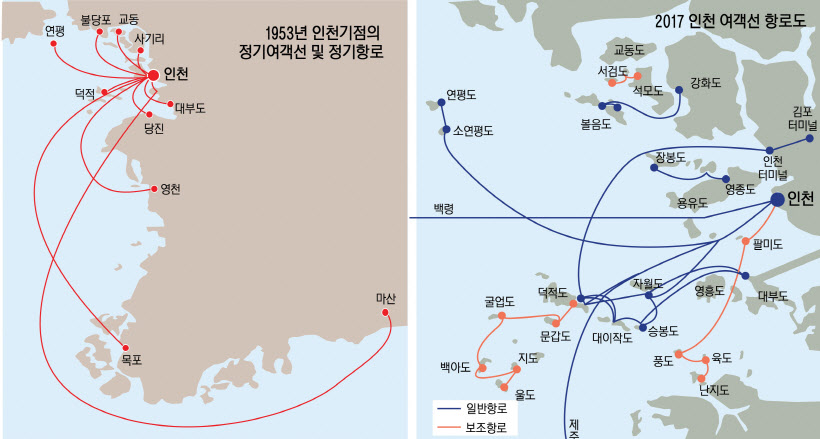

인천에서 백령도와 덕적도, 연평도, 용유도, 대부도 등을 연결하는 지금도 익숙한 항로는 1950~60년대에도 있었다. 눈에 띄는 건 당시 인천에서 강화 교동도를 연결하는 뱃길은 물론, 인천과 충청권을 연결하는 정기적인 여객선이 운항했다는 점이다.

1956년 발간한 '경기도지'는 인천항을 기점으로 하는 항로가 당진선, 목포선을 비롯해 총 12개 노선이 있었다고 기록하고 있다.

당시의 여객선은 육지와 섬을 연결하는 건 물론, 지역과 지역을 연결하는 교통수단이었던 것이다.

30대 시절 충남 당진에서 뱃길로 인천을 종종 오갔다는 박영수(76·인천 남구)씨는 당시 상황을 또렷이 기억했다.

그는 서산의 구도포구와 명천포구, 당진의 한진포구와 외성포구 등에서 지금의 올림포스호텔 인근의 인천항을 잇는 4개 항로가 있었다고 했다.

1974년 인천항 제2선거 완공으로 지금의 연안여객터미널 자리로 여객선 부두가 이전하기 전 일이다.

박씨는 "그때는 100명 정도 탈 수 있는 목선이 항로별로 하루 한 차례 정도 다녔고 당진에서 인천까지 8~9시간이 걸렸다"며 "당시에는 폭풍, 안개주의보 같은 게 없어 배를 타고 다니기가 여간 고생스러운 게 아니었다"고 했다.

이어 "70년대 들어서면서 200명 정도 타는 강선으로 바뀌어 속도가 많이 빨라졌다"고 덧붙였다. 그는 "팔미도 앞을 지나면 인천 쪽으로 눈에 띄는 건물이 올림포스 호텔 하나밖에 없었다"며 "당시엔 인천항 도크가 없어 올림포스 호텔 앞에 배가 닿았는데, 아직도 그때 모습이 생생하다"고 했다.

1964년엔 인천에서 만리포를 거쳐 제주를 연결할 정기여객선 은하호가 취항했다. 은하호는 203t의 현대식 철선으로 길이가 40m, 너비 6.4m, 16노트의 빠른 속력을 가진 배였다. 정원은 210명이었는데, 당시만 해도 우리나라 최대의 여객선으로 소개됐다.

요즘 큰 축에 드는 하모니플라워호(인천~백령)의 t수가 2천100t 정도니 10분의 1 크기라고 할 수 있다. 인천과 제주 간 항로는 2014년 4월 300여 명의 희생자를 낸 세월호 침몰사고 이후 운항이 전면 중단된 상황이다.

육상교통의 발달과 차량 보급은 충남과 인천 간 뱃길을 없어지게 한 주된 요인이었다. 경부고속도로가 생긴 이래, 각종 도로망이 확충됐고 자동차 보급 대수도 빠르게 증가했다. 꼬박 하루가 걸리던 게 차로 2~3시간 정도면 돼 인천~충남 간 여객선을 이용하려는 승객이 급격히 줄면서 결국 항로가 없어지게 됐다.

인천의 여객선들은 지역과 지역이 아닌 섬과 육지를 연결하는 역할로 축소됐지만, 그 중요성은 변함없다. 인천과 각 섬을 잇는 14개 항로가 지난 30여 년간 비교적 큰 변화 없이 꾸준히 유지되고 있다.

80년대까지만 해도 백령도와 연평도, 이작도와 장봉도 등을 연결하는 항로는 낙도보조항로로 분류됐다. 특히 운항에 11시간 걸리는 백령도와 6시간이 걸리는 연평도는 한 달 다섯 차례 정도 운항할 뿐이었다.

승객이 적어 정부가 여객선 운항에 필요한 비용을 대는 구조였던 것이다. 덕적도와 용유도, 대부도, 영흥도 등은 30년 전에도 선사 자체적으로 운영할 수 있는 일반항로였다.

시간이 갈수록 낙도보조항로 비중은 줄어들고 일반항로 비중이 커졌다. 그만큼 항로 수익성이 개선됐다고 볼 수 있다는 게 인천지방해양수산청의 설명이다. 80년대 14개 항로 중 8개 항로가 낙도보조항로였지만, 현재는 3개뿐이다. 백령도, 연평도, 이작도 등 낙도보조항로 노선이 모두 일반항로로 전환됐다.

항로 수는 그때나 지금이나 마찬가지다. 하지만 백령도에서 오전에 출발하는 배는 선사의 적자 문제 등으로 2014년부터 2년 6개월 여 동안 운항하지 못하는 등 운영상 어려움을 호소했었다.

지난해 인천 연안여객선을 이용한 사람은 147만1천여명이다. 인천해수청은 연도별로 증감은 있지만, 최근 10년간 꾸준히 이용 규모가 늘어나는 추세라고 설명했다.

섬 지역 군 병력은 물론 정부와 자치단체의 요금 할인 정책 등으로 섬 관광객이 늘어나고 있는 점이 요인으로 평가되고 있다.

인천해수청 관계자는 "섬으로 가는 연안여객선은 여전히 중요한 교통수단"이라며 "연안여객선을 타고 섬으로 가는 승객들을 대상으로 한 운임 지원, 섬 관광 활성화 등의 영향으로 연안여객선 이용객 수는 계속해서 늘어날 것으로 기대한다"고 했다.

글/이현준기자 uplhj@kyeongin.com 사진/조재현기자 jhc@kyeongin.com

![[이슈추적] 싱크홀 사고 반복… 경기도 신고 속출](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/03/27/rcv.YNA.20250325.PYH2025032507450001300_R.jpg)

댓글