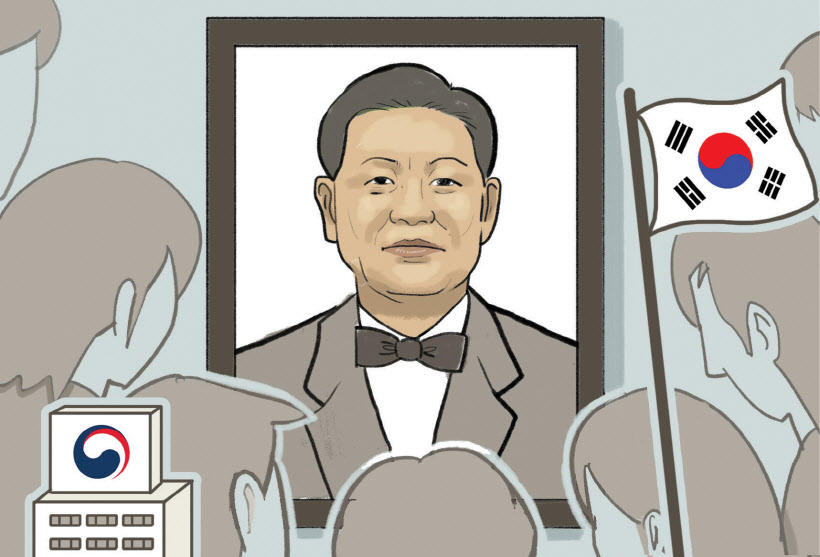

지난달 31일 서울 망우리 공동묘역에서 죽산 조봉암(1899~1959) 선생 59주기 추모식이 열렸다. 최악의 폭염속에서도 죽산의 행적을 추모하고 기리는 후배 정치인들이 함께했다. 참석자들이 죽산에 대한 독립유공자 서훈을 한목소리로 다짐해 특별했다. 의지만 보면 60주기를 맞는 내년안에 결판낼 듯한 기세다.

식민시대와 해방정국을 관통한 죽산의 생애는 파란만장했다. 인천 강화 출신인 그는 모스크바 유학생 출신의 공산당원이었다. 1924년 조선공산당 조직을 주도했고, 일제의 대대적인 공산당 단속에 걸려 7년간 신의주 감옥에 갇혔다 1941년 출옥했다. 1945년 해외와 비밀연락 혐의로 서대문형무소에 수감됐다가 해방이 되자 풀려났다.

해방 이후 그는 박헌영을 비판하고 공산당과 결별한 후 제헌국회의원에 당선돼 초대내각의 농림부장관을 지내면서 농지개혁을 단행했다. 독재자 이승만의 북진통일론에 평화통일론으로 맞서 2, 3대 대통령선거에서 선전했다. 하지만 이승만 사법부는 그가 창당한 진보당의 평화통일 정강을 반공법 위반으로 걸어 사형을 선고해 1959년 7월 31일을 교수형을 집행했다. 이른바 진보당 사건이다. 진보진영이 죽산을 각별하게 여기는 이유다. 고 노회찬 의원은 해마다 추모식에 빠짐없이 참석했고, 올해도 추도사를 하기로 했다고 한다.

2011년 1월 대법원은 진보당 사건 재심을 통해 원심을 파기했다. 그동안 실정법 위반을 이유로 반려됐던 독립유공자 추서가 곧바로 신청됐지만 국가보훈처가 제동을 걸었다. 1941년 일제에 국방헌금 150원을 기부한 사실이 확인됐다는 것이다. 같은해 4월 나라를 빼앗긴 통절한 심경을 '시일야방성대곡'으로 절규한 위암 장지연 등 19명의 독립유공자 서훈을 일제협력을 이유로 취소한 정부입장이 영향을 미쳤을 가능성이 높다.

국가보훈처가 죽산의 독립유공 서훈을 결정하는 것이 옳다고 본다. 이제는 증명하기도 힘든 단편적 흔적으로 역사적 삶 전체를 규정하는 일이 가능하지 않아서다. 죽산의 부인이자 공산당원이었던 김조이는 납북돼 생사가 묘연한데도 2008년 건국포장을 추서한 정부 아닌가. 그 시절엔 공산당 활동도 독립투쟁의 방편이었다는 후대의 아량은 죽산에게도 적용돼야 한다. 오늘의 시선으로, 진영을 잣대삼아 서훈이 오락가락 하는 일은 없어야 한다. 죽산의 명예회복이 진영을 초월한 역사적 관용의 계기가 되길 바란다.

/윤인수 논설위원