연세대학교 청소·경비노동자들이 학교 측에 임금 인상 등을 요구하며 이어온 학내 집회를 다섯 달만인 지난 8월 26일 끝냈다. 노동자들이 학교가 아닌, 그들을 고용한 용역업체와 시급 400원가량의 인상안에 합의하면서다.

중앙 언론들은 서울 '명문대' 한복판에서 계절을 거치는 동안 출구 없이 이어지는 집회의 배경과 흐름을 샅샅이 추적하며 기사를 쏟아냈다. 여기에 일부 재학생이 "집회가 수업에 방해가 된다"며 민·형사상 소송을 제기하면서 연세대 청소 노동자들의 집회는 급기야 전국적 이슈로 떠오르게 됐다.

중앙 언론들은 서울 '명문대' 한복판에서 계절을 거치는 동안 출구 없이 이어지는 집회의 배경과 흐름을 샅샅이 추적하며 기사를 쏟아냈다. 여기에 일부 재학생이 "집회가 수업에 방해가 된다"며 민·형사상 소송을 제기하면서 연세대 청소 노동자들의 집회는 급기야 전국적 이슈로 떠오르게 됐다.

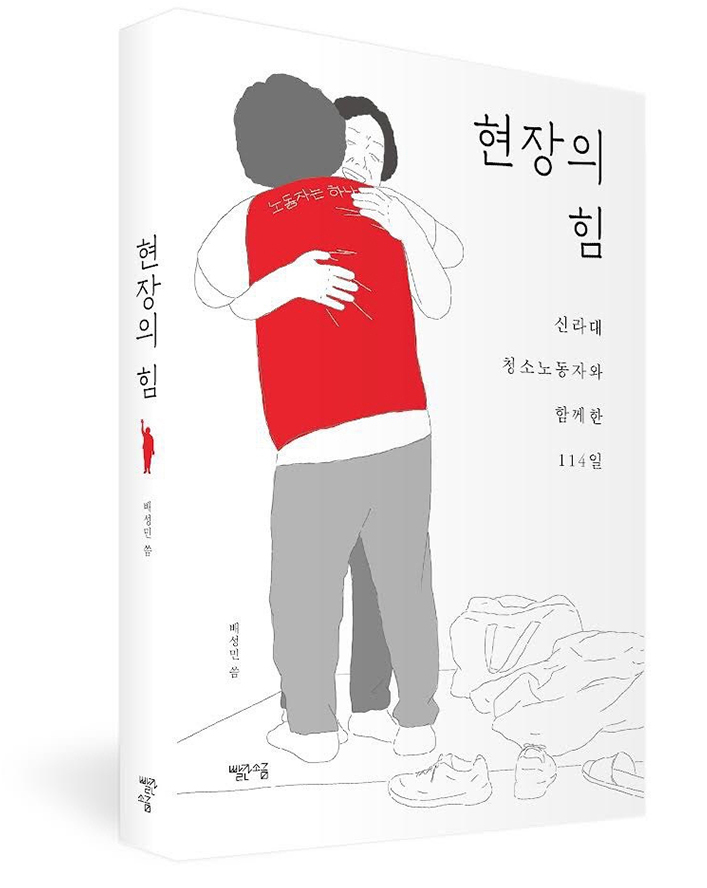

'현장의 힘', 지방대 청소노동자들의 투쟁을 담다

대학의 청소·경비노동자들이 열악한 환경에서 생활하고, 저임금·고강도 노동도 모자라 만성적인 '고용 불안'에 허덕이는 것은 사실 어제오늘의 일이 아니다. 학령인구 감소로 재정 운용에 직격탄을 맞은 지방대학들은 이미 파다하게 겪고 있는 문제다.

앞서 지난 2021년 1월 부산 신라대학교는 멀쩡히 일하던 학내 청소노동자 51명에게 전원 해고 통보를 내린다. 학교는 청소노동자 대신 교직원이 자발적으로 청소함으로써 학교 예산을 절감하겠다는 이유를 들었다. 청소 노동자들은 두 손 두 발 다 들고 그저 이를 지켜볼 수만 없었다. 해고 조치에 맞서 파업 농성을 시작하게 된 것이다.

배성민이 쓴 '현장의 힘'(빨간소금 출판)은 부산지역일반노동조합의 상근활동가로 일하던 저자가 신라대 농성의 조직부장이자 '초짜' 활동가로 좌충우돌하며 조합원들과 함께 한 114일의 투쟁 기록을 담은 책이다.

농성에도 기쁨과 즐거움이 있다

농성이라고 하면 주로 현장 노동자들이 회사 문을 잠그고 무기한 파업하는 '옥쇄파업' 정도로 생각하는 경향이 짙다. 과거 진보 정당에서 활동하며 노동 문제에 관심을 가지고 이들의 투쟁에 연대했던 저자마저도 신라대 농성에 들어가기 전까지 그렇게 생각했다.하지만, 이미 지난 2012년(9일)과 2014년(79일)에 거쳐 세 번째 농성을 맞은 '베테랑' 조합원들의 마음가짐과 태도는 달라도 한참 달랐다. "농성 생활에서 엄숙한 태도를 고수하며, 틈틈이 남는 시간에 언론에 보도자료를 보내거나 선전물을 만드는 데 시간을 썼다"던 저자와 달리, 조합원들은 "새벽 5시에 일어나 산책하며 체력을 관리"했다.

심지어 조합원들은 파업의 장기화 조짐을 보이는, 4월 수련회를 빙자한 봄꽃 나들이도 계획했다. 물론 조합원 몇몇이 "농성장을 비우고 놀러 가도 되냐"며 우려를 표했지만, 노조위원장은 지난 농성의 경험을 바탕으로 동료들의 의구심을 잠재운다. "첫눈 올 때까지 투쟁한다 생각하고 하루 정도 밖에서 바람 쐬고 옵시다."

미디어에서는 농성 현장을 긴장 가득한 공간으로 다루곤 하지만, 실제 이는 일부분에 불과하다고 저자는 말한다. 이보다 농성장, 특히 장기 농성장은 투쟁하는 노동자들에게 먹고 자고 이야기를 나누는 '일상의 공간'에 가깝다. 농성에 문제가 되지 않는 범위 내에서 조합원들끼리 "콧바람을 쐬었던" 기억은 대학 본부 로비에서 114일이나 버틸 수 있었던 원동력이었다고 저자는 회고한다.

지방에도 사람이 산다

2월 두꺼운 패딩을 입고 시작한 농성이 반소매 티셔츠를 입을 때까지 이어졌고, 이들은 114일간 농성 끝에 그해 6월 16일 '해고 철회'와 '직접고용'을 쟁취했다. 신라대 청소노동자들이 투쟁을 통해 간접고용 비정규직 노동자의 '진짜' 사용자는 용역 업체가 아니라, 원청(학교)이라는 사실을 증명한 것이다. 하지만 신라대 청소노동자 전원 해고 사건은 위기의 예고편에 불과하다. 대학교육연구소의 연구보고서 '대학 구조조정 현재와 미래'에 따르면, 입학 가능 인원(입학자원)은 지난 2021년 약 43만 명에서 2040년 28만 명으로 급감하는 것으로 조사됐다. 이는 수도권 대학과 지방 국립대 입학정원이 대략 26만 명이란 점을 고려하면, 나머지 지방 사립대 전체가 몰락할 수 있음을 보여주는 수치다. 실제 이미 폐교를 진행 중이거나 그 중간 수순인 학과 통폐합은 물론, 대학 간 통합(7월12일자 1면 보도=통폐합 추진하는 경기 대학가… 학생들은 "일방적 추진" 반발)까지 나서는 모습도 나오고 있다.

경기도 내 대학들뿐 아니라, 서울에서 멀어질수록 고조되는 지방대의 위기는 대학 노동자들의 생존권 문제로 직결된다. 대학 하나가 무너지면 학교 노동자뿐 아니라 학생과 지역주민의 생존권 역시 위태로워진다. 지금과 같은 추세가 이어지면 신라대와 같은 사례는 우후죽순 생겨날 것이라고 저자는 경고한다.

연세대 청소·경비노동자들의 학내 투쟁으로 대학 노동자들의 열악한 노동 조건이 화두에 오른 것은 반길만 한 대목이다. 다만, '명문대'의 일이 아니어서 소리소문없이 묻히고, 지방대 노동자들의 생존권 이슈가 반복되는 것은 지역 언론에 몸 담고 있는 나를 포함, 많은 기자들에게 숙제를 던진다.

/조수현기자 joeloach@kyeongin.com