오는 10월부터 생활형 숙박시설(생활숙박시설)을 주거 목적으로 이용하면 이행강제금이 부과된다. 생활숙박시설을 오피스텔로 용도변경해 입주자들이 이행강제금을 물지 않도록 정부가 2년 간 유예기간을 제시했지만, 절차가 까다롭고 허가가 잘 나지 않아 유예기간 종료를 앞두고 입주자들의 반발이 거세지고 있다.

생활숙박시설 입주자들은 용도변경기준을 추가로 완화해야 한다고 요구하고 있다. 하지만 정부는 엄연히 숙박용으로 규정된 생활숙박시설에 대해 용도변경의 길을 터줬는데, 추가 완화 방안을 내놓는 것은 아파트 등 일반주택과의 형평성에 어긋난다며 원칙을 유지하겠다는 입장이다.

장기투숙 외국인 대상… 숙박업 한시 완화

10월까지 용도변경 안하면 '이행강제금'

경인지역 3만7천곳… 인천 실제변경 '0'

"정부 감독 책임"… 업체에 소송 현실적

■ '저렴한 값에 장기투숙' 주목받은 생활숙박시설… 2012년 법제화 이후 본격 등장

생활숙박시설이란 1개월 이상 장기 투숙하는 외국인 등을 대상으로 취사 등의 서비스를 제공하는 시설로, 호텔과 오피스텔을 합친 개념이다. 2000년대 초부터 등장해 호텔보다 저렴한 가격에 주거형태로 머물 수 있다는 장점 때문에 장기 관광이나 비즈니스를 목적으로 국내에 입국한 외국인들에게 인기가 많았다.

호텔업계가 이에 반발해 생활숙박시설이 건축법과 공중위생관리법을 위반했다는 내용으로 고발했고, 2010년 대법원이 유죄 판결을 내리면서 사라지는 듯했다.

그러나 불법 장기체류 숙박문제가 불거지면서, 정부는 2012년 공중위생관리법 시행령을 개정해 일반 숙박시설과 별도의 개념으로 생활숙박시설을 법제화했다. 오피스텔 같은 업무시설에서 1~2개월 숙박을 제공하는 등 불법이 횡행하자 생활숙박시설을 숙박업에 포함하는 조건으로 양성화한 것이다.

이후 관광객이 많이 몰리는 부산 해운대와 인천 송도 등을 중심으로 하나둘 세워지기 시작했다.

■ 집값 급등기 부동산 규제 미적용에 수요 증가… 주거용 불법 규정하고 한시적 완화책 내놓은 정부

생활숙박시설이 급증한 것은 부동산 가격이 오름세를 보이기 시작한 2018년 이후부터다. 국토부에 따르면 2018년 3만1천108가구였던 전국 생활숙박시설 숫자는 지난해 8만6천920가구로 2배 이상 늘었다. 국내에 장기 체류하는 외국인 관광객이 늘어났기 때문이 아니다.

문재인 정부가 천정부지로 오르는 집값을 잡기 위해 각종 규제책을 동원하자, 전매제한이나 다주택자 규제가 적용되지 않는 생활숙박시설로 부동산 투자 수요가 몰리기 시작한 게 주된 요인이라는 분석이다.

주택법의 적용을 받는 아파트와 달리 생활숙박시설은 건축법의 적용을 받기 때문에 정부가 아무리 부동산 대책을 강화해도 생활숙박시설은 무풍지대에 놓인 셈이었다.

건설사나 시행사들이 생활숙박시설을 분양하면서 규제를 받지 않고 아파트처럼 거주할 수 있다는 식으로 홍보한 것도 수요를 부추기는 요인으로 작용했다. 규제를 피할 수 있다는 장점에 투자 목적이 아닌 실거주 목적으로 입주한 이들도 늘어났다.

결국 생활숙박시설이 본래 취지와 다르게 악용되고 있다는 지적이 2020년 10월 국회 국정감사에서 나왔고, 김현미 국토교통부 장관은 이에 대해 "건축법과 건축분양법을 개정해 거주용도로 사용할 수 없도록 명확히 하겠다"고 대책을 내놓았다.

이듬해 10월부터 '주거 용도로 쓰이는 생활숙박시설은 불법'이라고 규정한 국토부는 실거주자를 위한 대책으로 생활숙박시설의 오피스텔 용도 변경을 2년 동안 허용하는 방안도 제시했다.

■ 인천·경기 3만7천곳 중 용도변경 100가구 미만… 입주자 '용도 변경 시작부터 난관'

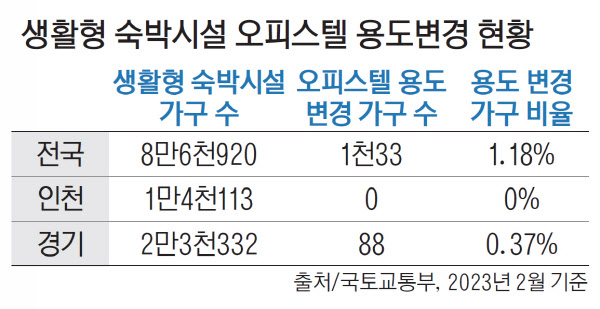

용도변경기한이 오는 10월 14일로 끝나는 가운데, 현재까지 용도변경 승인이 난 전국의 생활숙박시설은 1천가구를 조금 넘는 것으로 집계됐다. 생활숙박시설이 몰려있는 인천·경기지역의 용도변경사례는 더욱 찾기 힘들다.

인천에는 총 1만4천133가구, 경기지역에는 2만3천332가구의 생활숙박시설이 있는데 이는 전체 생활숙박시설의 42.5%를 차지한다. 그러나 용도 변경이 된 경기 내 생활숙박시설은 88가구에 그쳤고, 인천지역은 아직 단 1건도 사례가 없다.

용도를 바꾸지 못하는 건 오피스텔과 생활숙박시설의 건축기준이 다르기 때문이다. 오피스텔은 복도 너비를 최소 1.8m 이상 확보해야 하지만, 생활숙박시설은 이 같은 기준이 없다.

의무적으로 확보해야 하는 주차장 면적 기준도 차이가 있는데, 이는 지자체마다 조례로 정하는 사안이기에 중앙정부에서 규정을 제시하기도 어렵다. 또 용도를 바꾸기 위해 설계변경을 하려면 생활숙박시설의 수분양자 100%의 동의가 필요하다. 이조차도 현실적으로 불가능하다는 게 입주자들의 목소리다.

내년 6월 입주를 앞둔 인천 송도국제도시의 한 생활숙박시설 입주자 대표 A씨는 "1천가구가 넘는 입주자들의 동의를 받아야 하는데, 아직 건물 분양이 다 끝나지 않아 시행·시공사가 소유하고 있는 가구도 있다"고 말했다.

만일 10월까지 용도변경을 하지 못한 채 생활숙박시설을 계속 주거로 사용하는 입주자들은 매매가의 10~50%에 해당하는 이행강제금을 내야 한다. 이 때문에 생활숙박시설 입주자와 입주예정자들은 설계 변경에 필요한 동의율을 80%로 낮춰줄 것을 정부에 요구하고 있다.

■ 국토부·전문가 '추가 완화 부적절하다'

국토부는 용도변경에 필요한 추가 완화책을 내놓을 수 없다는 입장이다.

국토부 관계자는 "생활숙박시설은 처음부터 '숙박용'으로 규정돼 있었는데, 그럼에도 법이 바뀌면서 피해를 보는 이들이 있기에 용도변경 유예기간을 준 것"이라며 "원래 목적대로 숙박업으로 등록하고 시설을 운영하는 이들과의 형평성을 고려하면 더는 완화해줄 수 없다"고 선을 그었다.

전문가들은 생활숙박시설이 주거용으로 홍보되는 것을 정부와 지자체가 막았어야 한다고 지적하면서도, 유예기간 연장이나 추가 완화를 하는 것은 적절치 않다는 의견이다.

서진형 공정주택포럼 대표(경인여대 교수)는 "주거 용도로 홍보한 것은 허위광고 또는 과장광고의 여지가 있는 만큼 정부와 지자체도 관리 감독의 책임이 있다"면서도 "아파트와 생활숙박시설이라는 용어부터 차이가 있는데, 시행사가 주거 가능하다고 홍보를 해도 입주 전에 이를 자세히 확인해봤어야 한다"고 말했다.

이은형 대한건설정책연구원 연구위원도 "추가로 규제 완화를 하기 어려운 사안으로 본다"며 "민간분양 영역인 만큼 정부나 지자체의 감시가 쉽지 않은데, 거주자 입장에서는 잘못된 내용으로 홍보한 업체를 상대로 소송을 제기하는 게 현실적인 방안"이라고 했다. → 표 참조

/한달수기자 dal@kyeongin.com, 일러스트/박성현기자 pssh0911@kyeongin.com