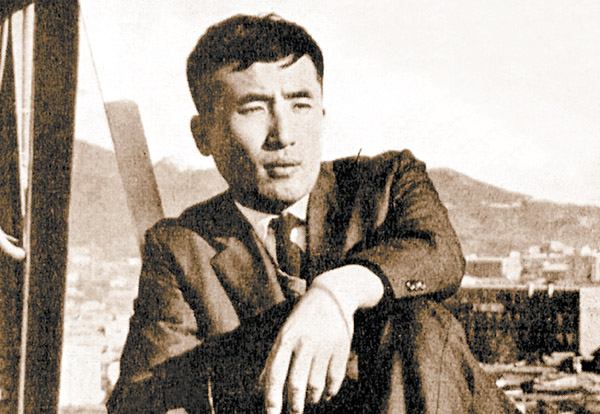

>41< 소설가 한남철

한남철(본명·한남규, 1937~1993)은 소설가로는 유일할 정도로 분단시대의 인천을 속 깊이 그려낸 작가로, 6·25 이후 인천문학의 공백을 홀로 메웠다고 해도 지나치지 않다는 평가를 받고 있다.

2004년 11월 18일 오전 서울 백범기념관에서는 민족문학작가회의 창립 30주년 기념행사가 엄숙한 분위기에서 진행됐다. 행사장 앞줄에 선 젊0은 문인들은 인천 출신 작가인 한남철을 비롯해 김정한, 고정희, 김남주, 김도연, 김소진 등 작고한 문학인들의 영정을 들고 있었다.

영정의 주인공들은 30년 전으로 거슬러 올라가 1974년 11월 18일 오전 10시 서울 세종로 의사회관 앞에 모여 김지하 시인을 비롯한 양심수 석방과 자유민주주의의 새헌법 마련을 요구하는 집회를 열고, 이날 바로 자유실천문인협의회(민족문학작가회의 전신)를 창립했던 인물들이다.

당시 한남철을 포함해 고은, 이호철, 백낙청, 조해일, 황석영 등 101명의 문인들은 한 목소리로 민주주의를 외쳤고, 헌법 개정을 요구해 문인사회는 물론 전국적으로 커다란 충격을 준 사건으로 기록되어 있다.

강화도에서 가난한 어부의 맏아들로 태어난 한남철은 인천고등학교를 졸업하고 서울대 문리대 철학과에 입학했다.

학비조차 마련하기 힘들었던 한남철은 철학과 재학 중인 1958년 돌연 학교를 중퇴한다. 그 해 10월 그의 소설 '실의(失意)’가 '사상계’에 발표되자 학업을 접었던 것이다. 그는 이듬해 사상계에 입사해 문학인으로서의 삶을 살기 시작했다.

한남철의 문학활동은 1960년부터 1966년까지가 가장 왕성한 시기라고 할 수 있다. 그가 평생 남긴 작품은 단편 33편이 전부다. 이 시기에 발표한 작품이 21편이나 되었으니 작가로서의 전성기였다고 할 수 있겠다.

작품활동이 주춤해지는 시기에 한남철은 월간중앙과 신동아 등에서 기자로 활동한다.

지금도 왕성하게 활동하는 문인들과 인연을 맺고 이들의 후견인 역할을 한 것이 바로 이 시기다. 당시 돈벌이가 시원치 않았던 문인들에게 월간중앙에 글을 쓰도록 해 원고료를 챙겨주기도 했다. 동료 문인들 가운데 거의 유일하게 직장을 갖고 있어 동료나 후배 문인들의 술자리를 자주 챙겨 제일 인기가 좋았었다고 한다.

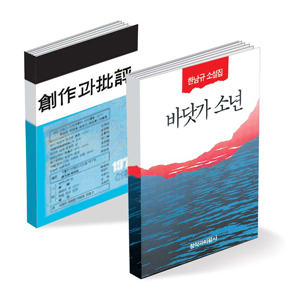

그는 주로 '창작과 비평(이하 창비)’을 통해 많은 문인들과 교우했다.

'창비’는 1966년 1월 백낙청이 주도해 한남철, 임재경, 이종구, 김상기, 채현국 등의 도움으로 창간한 계간지다. 백낙청과 한남철은 어려울 때마다 서로 의지하는 절친한 사이였다. 이후 한남철이 병환으로 고통을 겪고 임종할 때까지 옆에서 지켜보았을 정도로 둘의 우정은 돈독했던 것으로 알려지고 있다.

작가 황석영도 창비를 통해 한남철과 오랜 친분을 쌓았다. 그의 자전소설에서 한남철에 대한 기억을 이렇게 회고하고 있다.

“당시 노동 문제를 정면으로 다룬 첫 번째 소설인 '객지’를 창비에 실었는데 창비에 찾아가 만난 편집자가 평론가 염무웅과 월간중앙 기자 한남철이었다. 인천 사람 한남철은 시원시원하고 어딘가 기자다운 시니컬한 데가 있어서 술자리에서 그의 농담을 듣는 것은 매우 즐거운 일이었다. 이후 몇 년에 한번씩은 부딪히는 적이 있었고, 그때마다 한남철은 내가 여전히 글을 쓰는가 묻곤 했다. 한 번은 길거리에서 만나자 어깨를 두드리며 이렇게 말했다. -눈이 번쩍 뜨이게 좋은 작품이야.”

한남철은 좋은 작품만 보면 일면식도 없었던 사람이라도 먼저 연락해 칭찬을 마다하지 않았다. 그 대표적인 인물들이 바로 시인 신경림과 황석영, 홍길동의 저자 박연희 작가였다. 얼굴도 모르는 박연희에게는 “내가 가장 좋아하는 소설을 쓰는 선생에게 결혼한다는 사실을 알리지 않을 수 없어 알린다”는 편지를 보냈고 박연희가 그의 결혼식에 참석하면서 둘은 아주 절친한 사이가 됐다.

월간중앙 편집을 맡으면서 한동안 주춤했던 그의 작품 활동은 1970년대 초반(5편의 단편)과 1979년에서 1981년에 두 차례에 걸쳐 짧으나마 작품 활동을 재개한다.

하지만 간경화를 앓으면서 작품 활동은 멈추고 유명 소설가이며 대학 교수로, 80년대 방송 진행자로 왕성하게 활동했던 아내 이순의 외조에 치중하게 된다.

그러나 얼마 지나지 않아 아내마저 뇌막염으로 쓰러지자 방송사(KBS) 일을 하면서 밤에는 아내를 간호하는 힘든 나날을 보내게 된다. 그러나 이 시기엔 그의 지병인 간경화가 극도로 악화돼 그 또한 병마에 시달린다.

바로 이 시기에 한남철은 필명을 본명인 한남규로 바꾸고 유작(遺作)인 '강건너 저쪽’이란 작품을 내놓는다.

한남철은 힘들고 어렵던 이 시기에 고향의 모습을 자신의 소설에 녹여내면서 단편문학사에 빛나는 작품이란 평가를 받았다. 이 작품에선 연안부두와 강화 사이를 오가던 배, 만국공원, 홍여문과 산으로 둘러싸인 인천중학교, 신포동과 송림동의 모습을 사진처럼 박아내고 있다.

“필명을 본명으로 바꾸고 말년(돌아가기 3년 전) '강건너…'를 쓴 것 을 보면 아마도 자신이 러마 살지 못할 것을 알고 있엇떤 것 같아요." 그를 옆에서 지켜 본 고향 후배인 인하대 국문과 최원식 교수(현 인천문화재단 대표이사)의 얘기다.

실제 그의 자전적 소설인 '강건너 저쪽'이란 작품의 처음부분과 끝부분을 보면 자신의 죽음이 얼마 남지 않았음을 알고 있었던 것 같다.

"(중략) 나룻배를 먼저 탔기 때문에 앞서 떠나게 된 (돌아가신)할머니가 강 저쪽에서 뒤의 행보에 타고 올 아들들을 기다리고 있는 것이 만약에 사실이라면 할머니는 휘영청 밝은 보름달을 바라다보며 이렇게 투덜대고 있으리라. 그런데 이 애들은 뭘 꾸물대고 여지껏 안 오는 거지!"

간경화 악화로 병상에 누운 한남철의 마지막 소원은 "정말 좋은 소설을 쓰고 싶다"는 거였다. 이 때 장편소설 '내고향 서쪽바다'를 구상한다. 그는 병실에서 후배인 최원식 교수에게 전화를 걸어 "화수동이니 화평동이니 그 경계가 어딘지 아슴아슴해. 자료 좀 구해봐"라며 옛지도를 구해달라고 했었지만 끝내 소설을 마치지 못하고 자신이 얘기했던 강건너 저쪽으로 건너가고 말았다.

한남철은 어떤 문학적 야망은 고사하고 '작가'라는 이름 앞에서 한없이 겸손했던 인물이었다. 그는 어느 기고문에서 이렇게 적었다.

"아직도 내게는 '작가'라는 이름이 붙어있음을 문득문득 생각할 때마다 곤혹을 느끼지 않을 수 없다."

<이진호기자·provin@kyeongin.com>