>43< 조각가 조규봉

'인천이 낳았으나 인천이 잊어버린 비운의 조각가. 조규봉(曹圭奉)'.

인천시립박물관의 초대 관장을 지낸 이경성씨는 1997년 '황해문화'(새얼문화재단 발행) 겨울호에서 조각가 조규봉(1917~1997)을 이렇게 평하며, 그에 대한 지역의 '홀대'를 아쉬워했다. 나이 서른에 월북해 북한 조각계를 이끈 조규봉은 고향 인천에서는 철저히 잊혀졌다.

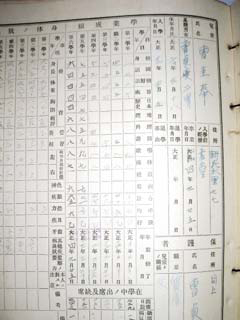

조규봉이 초등학교 때 살던 동구 신화수리(新花水里·지금의 화수1·화평동) 77이 화도진공원 부지에 편입되는 바람에 지금은 집터의 흔적조차 가늠할 수 없다. 다만 그가 다녔던 창영초등학교에 어린 조규봉의 모습을 엿볼 수 있게 하는 학적부가 보관돼 있을 뿐이다.

조규봉의 예술가적 기질은 초등학교 시절부터 나타난다. 일제치하에서 초등학생 조규봉은 국어(일어), 조선어, 산술(산수), 일본역사 등에는 관심이 없었던 것으로 보인다. 6학년 때 이들 4개 과목의 점수는 모두 4점(10점 만점)에 그쳤다. 그러나 도화(그림)와 창가(노래)는 5~6학년 기간에 자신의 최고 점수인 8~9점을 각각 받을 정도였다. “초등학교 시절부터 그림에 재주가 뛰어나서 학교는 물론 주변에 까지 이름이 알려졌다”는 이경성씨의 말이 초등학교 성적표에서도 그대로 드러나는 것이다.

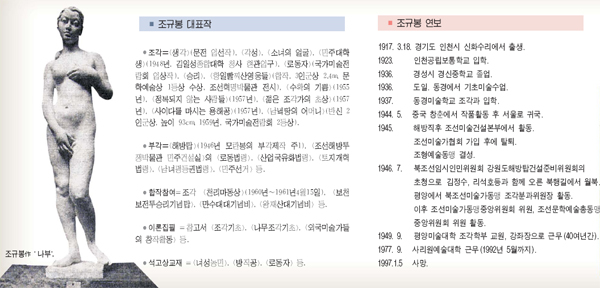

일본에 유학 가 조각을 배운 조규봉은 1944년 입국, 인천과 서울을 오가며 작품활동을 했다. 이 때 조선미술건설본부, 조선미술가협회, 조형예술동맹 등으로 이어지는 미술단체 조직활동도 활발히 했다.

조규봉의 북한 행은 '일감 찾기'에 있었던 것으로 보인다. 1946년 북조선임시인민위원회의 강원도해방탑 건설 등 북측에서 쏟아지는 각종 기념물 사업이 남측 조각계의 선구자들을 불러들인 꼴이 된 것이다.

조규봉은 북측에 가기 전인 1946년 8월 인천시립예술관 개관기념 미술전에 작품을 출품하기도 했다. 인천시립예술관 설립은 이경성씨가 주도했다.

일본 유학생활을 같이 했던 이경성씨는 “만국공원 세창양행 사택을 개조해 만든 인천시립박물관 정원 잔디에 누워 조규봉과 한참을 얘기했는데, 얼마후 일을 하기 위해 이북으로 간다고 했다”고 당시를 회상했다. 이씨는 또 “그 때만해도 38선이 없어서 자유로이 왕래할 수 있었고, 한국에는 아직 미군정 시절이라 이렇다할 일거리도 없는 터였으나 이북에는 온갖 모뉴먼트(기념물)가 한참 만들어졌기 때문에 조규봉은 그런 일을 찾아서 몇몇 친구들과 이북으로 갔던 것”이라고 설명했다.

이념에 따라 북측으로 간 것이 아니라 조각이란 예술활동 무대를 따라 갔다는 것이다. 이후 평양 북조선미술가동맹 조각분과위원장, 평양미술대학 교수 등으로 있으면서 북한 미술계의 '기둥'으로 활약했다.

조규봉의 작품세계는 월북 이전과 이후가 극명하게 달라진 것으로 보인다. 이경성씨는 “조규봉 자체가 휴머니스트였고, 낭만에 가득 찬 사람이었기 때문에 작품세계도 그러한 휴머니즘과 낭만이 가득 차 있었다”면서 “그는 술을 마시고 기분이 좋아지면 반드시 긴 머리를 쓰다듬으면서 '돌아오라 소렌토로', '오 솔레미오'같은 이탈리아 가곡을 꽤 잘 불렀다”고 조규봉의 작품세계와 인간적 풍모를 평했다.

주변 인물들로부터 '낭만주의의 극치'로까지 평가받던 조규봉의 면모는 북측 활동에서도 드러난다. 통일문화재단 자료에 따르면 조규봉의 고음독창은 전문가들도 왔다가 울고 갈 만큼 청이 높고 기량 또한 대단했다. 특히 우리 민요를 잘 했고, 이탈리아, 쿠바의 민요에도 일가견이 있었다. 이런 조규봉의 음악적 기질은 조각 작품 현장에서도 발휘됐다.

밤을 지새며 계속되는 대규모 기념비 제작으로 피로해진 조각가들의 제작 속도가 떨어질 때면 조규봉은 고음의 노래선율로 지친 조각가들을 위문했다는 것이다. 북측에서는 조규봉을 조각가들의 엄격한 스승이면서도 불타는 정열과 의지로 노래를 불러 조각가들의 사기를 북돋아준 '화선선동원'으로 묘사하고 있다.

월북 이전의 조규봉 작품에 대해 이경성씨는 '부드러운 감각에 싸인 구상의 세계'로 말한다. 특히 그는 아카데미의 총본산이라는 동경미술학교 조소과에서 공부했기 때문에 작품세계도 고전적이고 전통적이며 아카데믹한 구상의 세계였다는 것이다. '휴식'과 '여인상' 같은 작품이 여기에 속한다.

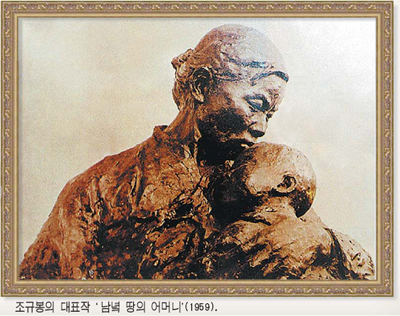

북한 미술에 정통한 박계리 계원예술대학 강사는 “허기진 아이를 가슴에 안은 피끓는 모성의 절절함이 강인하게 전달돼 오는 작품”이라고 '남녘 땅의 어머니'를 말했다. 가녀린 아이의 가냘픈 어깨와 대조되는 편안하고 넓은 손, 여윈 아이의 어깨로부터 등까지 감싸안은 마디 마디 굵은 어머니의 손은 모성애가 무엇인가 보여주고 있다는 것이다.

박계리씨는 “북한 조각계에서 조규봉이 차지하는 역할은 단순히 그가 좋은 조각작품을 남겼다는 데에 머무는 것이 아니다”면서 “대기념비미술에 대한 선례가 없던 북한에서 이 사업을 책임질 수 있는 재능있는 조각가들을 키워냈고, 그와 더불어 대기념비 조각을 성공적으로 건립해 내는 중심에 조규봉이 있었다”고 말했다. 이북에 있는 김일성 동상 대부분을 조규봉이 세웠다는 얘기도 있다.

'개항과 양관 역정'의 저자 최성연 선생과도 창영초등학교 동기동창(19회)인 조규봉은 어릴 적 부유한 가정환경에서 자랐다. 조규봉의 집은 전통적인 한국 가옥에 정원을 곁들였다고 한다. 또 거기에 동산과 정자, 연못 등도 집안에 있었다는 것이다.

조규봉이 살던 동구 '화도'에는 부유층이 많이 살았다고 한다. 조규봉의 먼 친척이 되는 광운대학 설립자 조광운 선생도 이 동네에서 살았고, 장면 박사도 화도진공원 부근에서 살았다.

이는 조규봉이 월북한 뒤 착취계층으로 분류될 수 있는 부친의 전당포 운영 사실을 숨겼기 때문으로 가정해 볼 수 있다.

조규봉의 부인 구영림은 평양미술대학 졸업생으로서 조선화 화가였고, 딸 조윤미, 아들 조육석도 평양미술대학을 졸업한 예술인이라고 한다.

아쉬운 점은 이경성씨가 조규봉을 회상하면서 '황해문화'에 글을 쓸 때인 1997년 1월 세상을 떠났다는 것이다. 이런 사실을 고향 인천에서는 까많게 모르고 있었다.

<정진오기자·schild@kyeongin.com>

![[뉴스분석] 지역 갈등 불러온 GH 유치전 배경은?](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/02/24/ams.001.photo.202502241624270692001369_R.jpeg)