휴전선 남북 각각 2㎞내 군사시설 설치못해

정전협정후 관리권 위임 유엔군사령부 통제

정전협정후 관리권 위임 유엔군사령부 통제

인간 손길 안닿은 자연·전후 상황 고스란히

태봉국 도성 등 역사·문화자원은 방치상태

한계선 4㎞ 폭 점점 좁혀져 면적 43% 축소

사실 DMZ는 남북한의 공동 영토지만 영토로서의 여러가지 법률적 또는 제도적인 준비가 되어 있지 않다. 휴전협정 당시 전쟁 억제를 위해 휴전선 남북 각각 2㎞ 지역에 군사시설을 설치하지 않기로 하면서 그 지역에 대한 관리권을 정전위원회에 위임했기 때문이다.

혹자들은 DMZ 안에 위치한 '대성동마을'에 한국 국적을 가지고 있는 사람들이 살고 있지 않느냐고 물을 수 있다. 하지만 대성동마을 거주민들은 한국 헌법의 보호를 받지 않고 있다. 대성동마을은 1953년 휴전협정을 체결하며 남북에 하나씩 민간인이 거주할 수 있는 마을을 DMZ내에 설치할 수 있도록 한 협약에 의해 만들어진 곳이다.

대성동마을은 파주시 관내에 있지만 DMZ 내에 위치해 있기에 한국정부가 아닌 유엔군사령부의 통제를 받고 있다.

대성동마을 주민들은 참정권과 교육을 받을 권리를 갖고 있지만 보통의 한국인들에게 주어지고 있는 국방의 의무와 납세의 의무는 면제받고 있다.

6년여간 DMZ와 민간인통제구역에 대해 취재하며 가장 많은 문의를 받았던 부분은 다른 것이다.

바로 "왜 한국의 영토지만 들어갈 수 없는가?" 그리고 "DMZ와 그 부근에 위치한 민간인통제구역의 개발과 보전에 대한 문제를 한국인 스스로 고민하고 준비해 가지 못하고 있는가?"였다.

이런 문제의식에 대해 가장 많은 문의를 받았지만 취재를 해 온 기자도 항상 의문을 가지고 있던 부분이다.

물론 이런 물음에 대한 정부와 관련 기관들의 답변을 알고 있다. 바로 한반도는 아직 전쟁이 끝난 것이 아닌 휴전이 지속되고 있는 상태다. 또 휴전협정을 하며 DMZ 내의 관리권한을 한국 정부가 아닌 유엔군에 맡겼기 때문에 한국인들에게는 가깝지만 먼 곳이 될 수밖에 없다.

# 사람들의 머릿속에서 멀어지고 있는 DMZ

민간인통제구역이 2000년대 들어 축소되고 있지만 비무장지대는 아직까지도 정전협정 당시처럼 민간인들의 출입이 철저히 통제되고 있다.

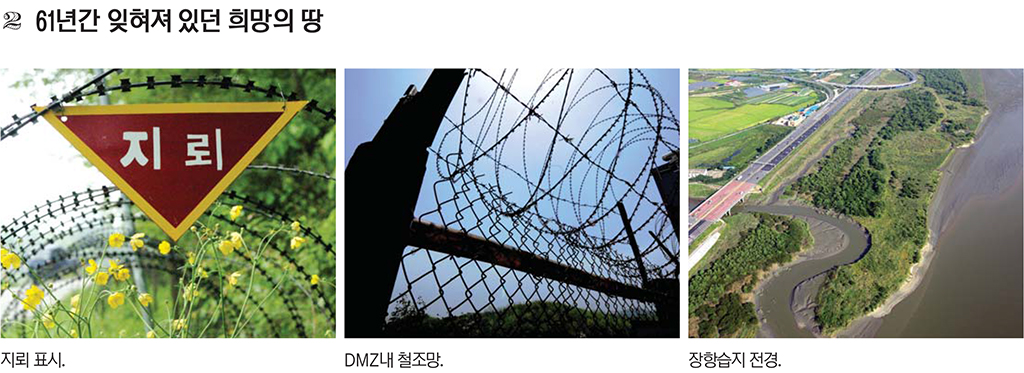

이로 인해 DMZ는 한국전쟁 휴전 61년동안 사람의 발길이 닿지 않아 잘 보전된 다양한 생태계와 발굴되지 않은 문화유산들이 원시 자연과 함께 그대로 남아 있다.

또 1950년 6월25일 한국전쟁 발발부터 3년간 치열했던 모습도 사람들의 손길이 닿지 않아 당시 그대로 남아 있다.

DMZ가 사람들의 발길이 끊겨 전쟁 전후의 모습 그대로 문화유산으로 남아 있고, 전쟁의 치열했던 모습도 변화되지 않고 남아있다는 것은 긍정적인 측면일 수 있다. 또 개발로 인해 파괴된 DMZ 남쪽의 민간인통제구역의 생태 환경에 비해 사람의 손길이 닿지 않은 채 남아있는 DMZ의 생태계는 우리에게 큰 자산이다.

하지만 반대로 생각하면 군사지역이라는 이유로 생태계가 어떻게 구성되어 있고 어떤 동식물이 서식하고 있는지, DMZ 안에 얼마나 많은 문화유산들이 산재되어 있는지 조사되지 않은 채 버려져 있기도 한 것이다.

# DMZ가 갖고 있는 생태문화적인 가치

DMZ 일원의 생태계 조사는 한국 정부가 필요성을 느끼고 있다고 해서 진행될 수 없다. 정작 그 지역을 관리하고 있는 군사정전위와의 협의가 필요하고 더 나아가 조사원들의 안전을 위해서 북한과의 협의도 이뤄져야 한다.

DMZ 전체가 힘들다면 휴전선 이남지역만이라도 조사가 이뤄져야 할 필요성이 있지만 유엔군 사령부와 한국 정부가 군작전과 안전상의 이유로 출입을 불허하고 있어 조사는 불가능하다.

DMZ 일원에 대한 생태, 역사·문화유산에 대한 조사가 이뤄지지 않고 있지만 DMZ 남쪽에 위치한 민간인통제구역을 대상으로 한 조사 활동은 진행되고 있다.

2006년과 2007년 환경부의 '전국자연환경조사(2차)와 문화재청 군사접경지역 자연유산 기초자원조사보고서'에 따르면 DMZ 일원에는 식물 2천451종과 포유류 45종, 조류 269종, 양서·파충류 31종, 어류143종 등 총 2천930종의 생물이 서식하고 있는 것으로 파악됐다. 이 중에서 멸종 위기 동·식물 1급은 15종이, 2급은 67종이 서식하고 있는 것으로 파악됐다.

자연은 인간의 손길이 닿지 않으면 오히려 잘 보전될 수 있지만 사람의 손길이 필요한 역사·문화자원들은 보호받지 못한채 방치되고 있기도 하다.

그 대표적인 예가 DMZ안에 있는 철원 태봉국 도성이다. 태봉국 도성은 DMZ 안에 위치해 있기 때문에 1954년 휴전협정이 이뤄진 후 제대로 된 조사작업조차 이뤄지지 못했다.

역사서에서 기록을 찾을 수 있는 문화재의 경우 대략적인 위치라도 파악이 가능하지만 그렇지 못한 문화재들은 DMZ 일원에 얼마나 산재해 있는지조차 파악을 못하고 있는 것이 현실이다.

그나마 한국 정부가 관리하고 있는 민간인통제구역 안에 위치해 있는 문화재는 지정문화재로 지정됐고 최근 안보관광이 인기를 끌며 관광자원으로 활용하기 위해 복원작업이 활발하게 이뤄지고 있다.

# 전술적인 이유로 축소되고 있는 DMZ

개발과 동떨어져 있는 DMZ 일원은 사람들의 관심에서 벗어나 있기 때문에 생태계가 원시 그대로 보전되어 있는 것처럼 생각된다.

하지만 전술적인 이유 또는 상대방을 감시하기 위해 좋은 위치에 군사시설을 설치하려고 휴전선 안쪽으로 시설물을 설치하며 남북한간의 거리가 줄어들고 있는 상황이다.

휴전협정 당시 남북한 모두 군사시설을 휴전선을 중심으로 각각 2㎞씩 물리기로 했다. 휴전협정에 따라 DMZ의 폭이 4㎞를 유지해야 하지만 전구간에 걸쳐 4㎞를 이루고 있는 곳은 찾아보기 어렵다. 심지어 남북한 철책의 거리가 1㎞도 안되는 곳도 있어 휴전협정을 남북한 모두 제대로 지키고 있는지 의문을 안겨 주기도 한다.

특히 북한이 지난 1986년부터 북방한계선에서 군사분계선으로 500m 가량 전진해 조성한 4중 고압선은 군작전의 필요성에 의해 설치됐지만 이로 인해 산양, 사향노루, 반달가슴곰 등 야생동물의 피해가 잇따르고 있다.

비단 북한만의 문제는 아니다.

남·북방한계선 사이 거리 4㎞가 깨지면서 한반도 3대 생태축 중 하나로 평가받는 DMZ의 생태계는 개발이 아닌 군사적인 이유로 심각하게 훼손되고 있다.

정전60주년을 맞아서 녹색연합이 지난해 발표한 '2013년 DMZ 면적조사보고서'에 따르면 군사분계선을 중심으로 대치하고 있는 남북한 중 특정한 곳의 잘못이 아닌 양측 모두 정전협정서에 명시된 군사분계선 2㎞를 지키지 않아 1954년 정전 당시 992㎢였던 면적이 2013년에는 43%가 감소한 570㎢로 축소됐다.

결국 특정 국가가 아닌 휴전으로 인해 군사적인 대치상태가 오래 지속되며 서로 필요에 의해 휴전협정을 스스로 위반하고 있는 셈이다.

휴전협정 위반으로 인한 DMZ의 축소는 결국 한반도 자연 생태계의 보고로 평가받는 DMZ의 생태계를 위협하고 있다. /김종화기자 jhkim@kyeongin.com

사진/김종택기자 jongtaek@kyeongin.com

※이 취재는 지역신문발전 기금을 지원받았습니다

![[개발과 보존의 기로에 서 있는 DMZ·1]프롤로그 - 죽음의 땅, 희망을 키우고 있는 땅](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201409/894003_454839_0127.jpg)