>25< 최초 근대식 군함 함장 신순성

신씨는 "아주 어렸을적에 할아버지께서 돌아가셨기 때문에 할아버지에 대해서는 구체적으로 기억이 나는 것이 없지만 아버지(신태범 박사)로부터 할아버지에 대한 이야기를 자주 들었다"며 할어버지의 발자취를 비교적 자세하게 풀어놓았다.

우리나라 최초의 근대식 군함 함장인 신순성. 구 한말 강대국의 틈바구니에서 해군력의 증강을 꿈꿔왔던 고종황제는 당시로서는 거금인 55만원을 들여 일본으로부터 군함을 도입했다. 이 군함은 고종황제에 의해 '나라의 무력을 키운다'는 뜻을 가진 '양무호(揚武號)'라고 명명됐다.

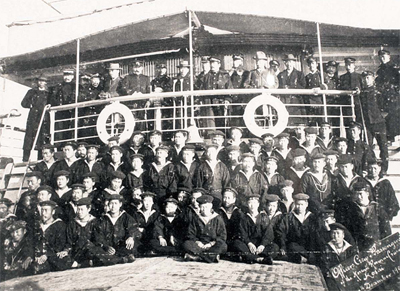

그리고 바로 이 군함을 이끌고 1903년 4월16일 인천항에 닻을 내린 이가 신순성이다. 신순성은 고종황제에 의해 양무호의 함장으로 임명된다.

황성신문은 1903년 8월19일자 보도를 통해 '군함 양무호 함장은 일본 유학생으로, 기선 견습생 신순성씨가 피임한다더라'라고 소개했다.

당시 구 한말정부의 운명처럼 양무호의 운명 또한 순탄치 못했기 때문이다.

동경상선학교에서 근대식 기선교육을 이수한 신순성 함장과 72명의 승무원으로 우리나라 최초 근대식 해군 군함으로 출발한 양무호. 그러나 양무호는 빈약한 정부의 재정에 막대한 지출을 초래했고 군함으로서의 구실을 하기에 모든 시설이 낙후된 상태였다. 결국 군함으로서의 역할을 한번도 하지 못한채 러일전쟁직후 화물선으로 개조됐고 1907년 부산 선원양성소의 실습선으로 사용되다 그 이듬해 일본상사의 소유가 돼 버렸다.

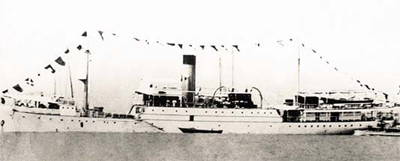

중고선인 양무호로 인해 골치를 앓던 구 한말 정부는 이번에는 신조선 발주를 계획, 일본으로부터 1천56t급 광제호(光濟號)를 도입했다.

물론 광제호 인수 역시 신 선장이 맡았고 광제호는 1904년 11월 인천항에 도착해 3인치 포 3문을 장착해 해안경비, 등대 순시, 세관 감시선 등으로 다양하게 사용됐다.

신 선장은 이때 이미 광제호 인수를 앞두고 정부가 개편한 해군 편제에 의해 그의 오랜 꿈이던 해군장교가 됐다. 그러나 해군사관으로서의 신 선장의 조국에 대한 봉사는 만 1년에 그치고 만다.

통감부 정치가 실시됐지만 광제호는 한일합방전까지 태극기를 게양하고 운항했다. 1910년 8월29일 치욕적인 한일합방조약이 공포되기 전날밤 신 선장은 광제호에서 나부꼈던 태극기를 내려 집안에 보관했다. 이 태극기는 신 선장이 세상을 떠난 뒤 해방되던 해 한국기선의 취항식에서 신 선장의 장남인 신태범(의사·향토사학자) 박사가 가지고 나와 “구한말 광제호에 달았던 것이니 일장기와 바꿔 달아달라”고 요청했던 것으로도 유명하다.

정년 퇴직후 가끔 인천앞바다에 나가 후배들의 모습을 둘러보거나 친구들을 찾아 여행을 즐기며 만년을 보낸 신 선장은 그러나 조국 광복을 1년여 앞둔 1944년 2월7일 경동 자택에서 세상을 떠났다.

한편 합방되던 해, 당시로서는 다소 늦은 나이인 33세에 결혼한 신 선장. 3남1녀중 장남인 신태범 박사는 경성제대를 나와 인천 최초의 개업의로 활약했으며 2001년 작고하기 전까지 활발한 저술활동을 통해 개항이후 인천역사의 산증인 역할을 했다.

◇신순성이 걸어온 길

1878년 신순성이 태어난 해는 서구의 열강들이 우리나라를 넘보고 있던 시기. 소년 신순성은 우리나라의 고루한 봉건사회에 저항감을 갖고 있었고 이 같은 진보적 성향은 그의 생애를 통해 일관되게 드러난다. 그는 토지의 세습이 곧 봉건적 세습제도로 이어진다고 보고 이를 타파하기 위해 자신이 사는 집 이외에는 어떠한 부동산도 소유하지 않았다.

그는 자연스럽게 개화문물을 받아들이는 것만이 나라를 살리고 자신의 꿈을 실현하는 길이라고 생각하고 서당 대신 한성일어학교에 입학해 일어와 신(新)문명을 접했다. 여기서 신순성은 개화파의 거두 박영효를 만나게 되고 인생의 결정적인 계기를 맞게 된다.

바로 박영효의 추천에 의해 관비 일본 유학생으로 선발된 것이다. 신순성은 일본 구마모토현 청정횡중학교에서 2년간을 수학한 뒤 1897년 동경상선학교에 입학해 4년간의 근대식 항해교육을 받게 된다. 원래 그의 일본 유학은 조선정부의 해군사관이 되기 위한 것이었으나 일본 해군사관학교는 일본 사족에게만 입학을 허가해 신순성은 그와 유사한 교육기관인 상선학교에 진학한 것으로 전해지고 있다.

<김신태기자·sintae@kyeongin.com>