>38< 시조시인·향토사학자 '소안 최성연'

인천향토사의 백미로 불리는 '개항과 양관역정'은 책 제목 그대로 인천 개항시대의 역사적 배경과 양관(서양인들의 주택)이 건립되는 과정을 서술하면서 설계도, 사진까지 곁들여 당시 상황을 자세히 소개하고 있다.

언뜻 건축학자가 썼을 법한 이 책은 그러나 한국 현대시조의 개척자로 불리는 소안(素眼) 최성연(崔聖淵·1914~2000)에 의해 기록됐다는 점이 이채롭다. 감성을 먹고 산다는 시조시인이 낯선 서구식 건축물을 관찰해 설계도를 그리고, 사진과 스케치 등 다양한 기록 방법을 동원한 책 전반에 흐르는 통찰력 등이 놀랍기만 하다. 게다가 자신의 문학적 소양을 살려 뒷얘기까지 첨부한 정성에 향토사가들의 탄성이 절로 난다.

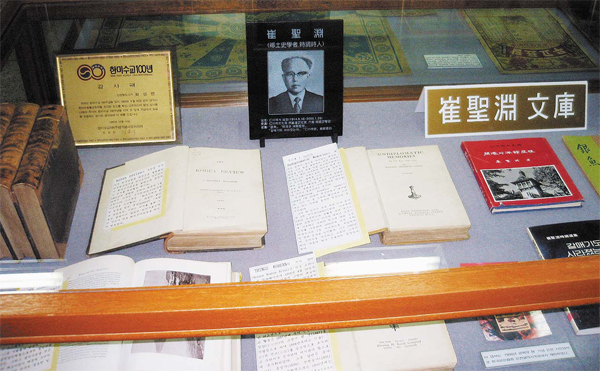

지난 1월 31일 오전 찾은 동구 화도진도서관 2층에 별도로 마련된 '최성연 문고'는 그의 치열한 '인천 사랑'의 정신이 오롯이 남아 있었다. 이곳엔 그의 가족들이 기증한 유품과 유작들이 역사의 숨결을 그대로 간직하고 있다.

큰 아들 성봉(55)씨는 “아버님의 큰 뜻과 업적을 자식으로서 뒷받침하지 못하고 있는 것 같아 늘 죄송스런 마음이었다”면서 “후학들이 자료를 공유해 인천 발전의 밑거름이 됐으면 하는 뜻에서 기증하게 됐다”고 밝혔다.

성봉씨는 특히 “한미수호통상조약이 화도진에서 이루어졌다는 사실을 처음으로 고증해 밝혀내신 인물이 아버님이다”며 기증처를 화도진도서관으로 정한 사유를 설명했다.

10년 만에 직장을 그만두고 인천에 다시 내려 온 그는 중구 송학동에 터를 잡았다. 여기서 성봉씨를 낳았는데, 지역신문은 '5선녀 집안에 아들이 태어났다'고 기사화해 각별한 관심을 나타낸 일화가 있다.

그는 1947년 동아일보 인천지사에서 1년여동안 사원생활도 했으며, 1948년엔 '청구사진문화사'를 직접 경영하면서 극영화 '심판자'를 제작하기도 했다. 이 때부터 문화인 최성연으로서의 생활이 시작된다.

인천문인협회 발행 계간지 '학산문학' 2000년 여름호에 '현대시조의 혁명을 일으킨 향토사학자-소안 최성연 선생'을 쓴 랑승만 시인은 “당시 갈고 닦은 사진촬영은 아마추어를 뛰어 넘어 프로의 경지에 이르게 되니, 극영화를 제작하면서 더욱 사진에 심취하게 된다. 그리하여 그의 사진실력은 '개항과 양관역정'에 잘 나타나 있다고 본다”고 적고 있다.

전쟁 중이던 1952년 인천시 촉탁 공보담당을 잠시 지내기도 한 그는 1954년 '동방사진뉴스사'에 입사해 편집장을 맡기도 했다.

그가 한국 현대 시조계에 큰 획을 그은 것은 1955년. 동아일보 창간 35주년 및 지령 1만호 기념 '문예창작 현상공모'에서 시조 '핏자국'이 당선된 것이다. 이 작품은 최전방 관측소에 6·25 전쟁 종군기자로 참전했다가 경험한 처절한 전쟁상황을 그린 작품이다.

당시 평론가들은 이 '핏자국'의 당선을 놓고 “시조시단의 새로운 기운이 싹트기 시작했다”고 높이 평가했다. 이 때부터 대한민국 현대시조의 개척자로 평가받던 그는 인천의 문화 정체성에 매달린다.

그가 지역사에 관심을 갖게 된 것은 전쟁 중에 외국인과의 대화가 출발점이라고 한다. 영어를 구사하던 그는 외국인과의 교류과정에서 인천의 역사에 대한 질문에 답을 하지 못한데 대한 수치심 때문에 '지역 알기'에 천착했다.

인천 서적들을 탐독하고 역사와 문화 연구에 더욱 애정을 쏟았다. 그 결과 '개항과 양관역정'이란 보석같은 산물을 탄생시킨 그는 지역사 연구의 기초를 세웠다.

역사책에 조차 거론되지 않았던 1882년의 한미수호통상조약의 현장을 고증해 낸 것이다. 그는 조약 당시 미국인들이 인천의 모습을 구술한 '코리아 리뷰'란 책자를 구해 지형설명과 부정확한 지명표기 등을 종합해 '화도진지'로 확증해 냈다. 이 공로로 그는 생전인 1982년 한미수교 100주년 기념사업위원회로부터 감사패를 받기도 했다.

음악 분야에도 관심이 많았던 그는 인천시립교향악단 출범에 결정적으로 기여했고, 특히 지역을 위한 노래가사 짓기에도 남다른 열정을 보였다. “여명이 아시아에 비칠때 부터…”로 시작하는 '인천시민의 노래'와 “여기는 문학산의 정기 내린 곳…”으로 출발하는 '인천시민 행진곡'의 가사를 쓰기도 했다.

김학균 전 인천문인협회장은 "1967년에 선생께서 서울신문 인천지사장을 하셨는데, 저는 그 때 연극인 전무송씨와 함께 신문배달을 하면서 선생과 인연을 맺었다"면서 "선생은 매우 꼼꼼하면서도 배달원들의 입장을 충분히 배려해 주시는 너그러운 분이었다"고 말했다.

세상을 떠나기 직전까지도 공부를 게을리 하지 않은 그에 대해 지역에서는 그동안 큰 관심을 보이지 않았다. 아들 성봉씨는 일부 후대 향토사학자들이 그의 소장품을 빌려간 뒤 돌려주지 않아 조명작업이 제대로 이뤄지지 않고 잇는 현실을 안타까워 하고 있다.

아들 성봉씨는 인천시가 '만국공원(자유공원)' 복원사업을 통해 아버지의 '인천 사랑 정신'을 복원시키길 기대하고 있다.

<정진오기자·schild@kyeongin.com>