일제 식민지시대 인천지역 빈민들의 삶에 천착한 작가 엄흥섭(1906~?). 해방 이후 지역 언론운동을 주도했던 그의 행적은 파란만장했던 한국 근대사 자체다.

그는 월북으로 끝내 자신의 종적을 남한에서 감춰 버렸지만 일제시대 소외된 조선 민중들의 삶을 사실적으로 그린 작품과 명확한 이념적 활동 등을 통해 현재와 대화하고 있는 것이다. 인천에서 태어나지는 않았지만 훨씬 더 인천스러웠던 그의 활동 궤적은 일제시대와 해방후 한국 사회의 모순을 그대로 표출하고 있다는 점에서 문학사에서 매우 중요하다.

그의 대표적 유작들은 월북작가들의 해금과 동시에 조명을 받고 있지만 행적에 대한 연구가 미미한 형편이다.

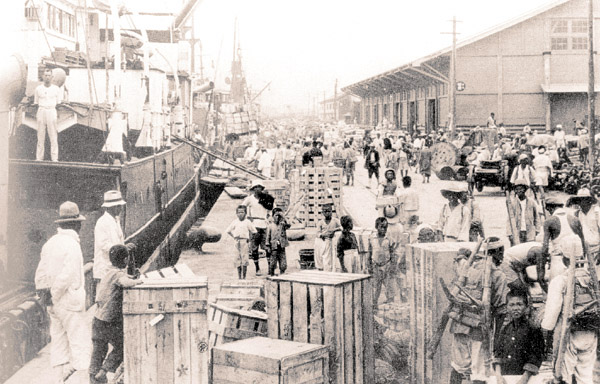

일제 식민시대 인천지역 민중들의 삶을 사실주의적으로 그려내 그의 대표작으로 꼽히는 단편소설 '새벽바다'. 지난 1935년 12월 '조광'지에 발표해 당시 인천 상황을 사진처럼 표현한 이 작품은 식민시대와 자본주의로부터 동시적 고통을 겪는 민중들의 힘겨운 삶이 잘 드러나 있다. “'뚜우…'하고 부두의 공기를 흔들은 대련환(大連丸)은 석탄연기를 내뿜으며 슬며시 이륙하기 시작한다. 쨍쨍 쪼이던 해가 바다 저끝에 기울어지자 물결은 갑작이 피를 토해 놓은 것 같다”로 시작하는 '새벽바다'는 당시 인천항의 전경을 이렇게 묘사하고 있다.

인천항을 배경으로 시작되는 '새벽바다'의 주인공 최 서방은 부두에서 날품팔이를 하는 노동자. 농촌에서 밀려 인천의 빈민굴에서 힘겹게 살아가는 최 서방과 그의 가족들의 삶을 통해 식민지 치하의 가혹한 농업정책과 일제의 착취로 도시 부랑자로 살아갈 수밖에 없는 식민지 민중들의 암담한 현실을 그린 작품이 바로 '새벽바다'다. 일제의 가공에 의해 근대 도시화되는 인천의 모습과 자본주의 병리 현상이 이 소설을 통해 잘 드러나고 있다.

엄흥섭은 지난 1906년 충남 논산군 채운면 양촌리에서 삼형제의 막내로 태어났다. 아버지를 일찍 여읜 그는 기독교 신자이며 인텔리인 어머니의 가정교육을 받지만 11살 때 어머니 마저 잃고 경남 진주로 옮겨가 숙부집에서 생활하게 된다.

그가 동인지활동을 시작한 것은 진주중학 시절 '학우문예'를 조직하면서부터. 이후 그는 인천을 중심으로 진우촌, 박아지 등과 함께 '습작시대'에 참여하고 단편소설 '국밥'을 발표한다.

당시 엄흥섭은 경남도립사범학교를 졸업하고 진주에서 10리 떨어진 '평거'라는 낙후된 농촌학교에서 교편을 잡고 있었다. 그는 경남에서 인천을 오가며 문학에 대한 남다른 열정을 쏟아 붓는다. 엄흥섭은 진주에서 교원생활을 청산하고 상경해 본격적인 문학활동에 전념한다. 이 시기에 그는 카프(KAPF)에 가담하고 중앙집행위원에 보선된다.

그는 지난 1937년 인천에서 발간된 '월미'지에서 지독한 인천 사랑을 표현한다. 그는 이 잡지에 수록한 수필 '해방항시 인천소감'에서 “나는 인천을 사랑한다. 그러면서도 슬퍼한다. 그것은 인천이 항구이기 때문이라는 것과 또한 항구 가운데서도 해방된 낭만적 항구이기 때문이라는 두가지 이유에서다”라고 적고 있다.

해방이후 그는 1945년 결성된 좌익 문학인들의 모임인 조선프롤레타리아문학동맹(프로문맹)에 가입한다. 이후부터 그는 아예 인천에 터를 잡고 더욱 지역 문화 운동에 매진한다. 해방 직후 인천지역은 젊은 예술가들과 문화인들이 모여들어 새로운 민족문화와 지역문화 건설을 둘러싸고 뜨거운 열기로 충만했다. 그는 특히 1945년 12월18일 결성된 인천문학동맹의 위원장을 맡는다. 프로문맹의 중앙집행위원을 맡았던 엄흥섭의 활동 상황은 자연스럽게 인천문학동맹위원장으로 만들었다.

엄흥섭은 1945년 진보적 입장을 표방하고 창간한 '대중일보'의 편집국장과 인천신문기자회 위원장직을 겸직하며 언론계에 뛰어든다. 그러나 그는 진보적인 논조를 표방하던 대중일보가 중도적인 입장으로 변화하자 새로 창간한 '인천신문'으로 자리를 옮겨 편집국장을 맡는다.

그는 이 신문사에서 북조선 인민공화국의 창건 소식을 대대적으로 보도했다 구속되는 필화사건으로 타격을 입는다. 이로 인해 신문사는 폐간되고 당시 편집국장이었던 엄흥섭은 실형을 언도받는 수난을 겪는다. 이후 엄흥섭은 좌익 인사들을 감시하는 보도연맹에 가입했다가 1950년 6·25 전쟁과 동시에 월북한다. 그의 월북 이전 남한 행적은 좌·우를 넘나드는 당시 치열한 현실을 반영하고 있다.

성균관대 국문학과 석사 논문에서 이봉범씨는 엄흥섭과 관련, “그는 일제하 다른 작가들과 달리 인천을 중심으로 왕성한 문예활동을 벌였다”며 “그는 또 문학을 사회변혁을 위한 수단으로 간주한 자신의 신념을 지속적으로 유지한 성실한 문학가”라고 평가했다.

<목동훈기자·mok@kyeongin.com>