>47< 지역 첫 일간신문 설립 송수안

서슬퍼런 유신정권에 맞서 인천 언론의 자존심을 지켰던 송수안(宋壽安·1903~1983).

인천지역에서는 처음으로 지역 일간지인 '대중일보'를 설립한 그는 인천 언론사에서 빼놓을 수 없는 존재다.

그러나 현재 송수안을 기억하는 사람이 거의 없다. 그와 함께했던 언론인 대부분이 생존해 있지 않다는 이유도 있겠으나, 인천이 30여년동안 지역 언론 발전을 위해 온몸을 바친 그를 기억하려 하지 않기 때문이다.

송수안은 1903년 인천에서 태어난 것으로 알려졌으나 사실은 황해도에서 태어났다. 당시 송수안의 아버지는 외항선원이었고, 송수안은 어려운 유년시절을 보낸 것으로 전해진다.

그는 청년기 무렵 황해도를 떠나 '혈혈단신' 인천으로 온다. 그의 손자 송대열(씨티은행 송탄지점장)씨는 “할아버지(송수안)가 증조 할아버지가 재혼하시자 집을 나섰다는 말을 들은 기억이 있다”며 “아마 할아버지가 30대 초반 쯤 그랬던 것으로 알고 있다”고 말했다.

송수안은 인천에서 피복업에 뛰어들어 성가해 한 때 인천상공회의소 평의원을 지낸 적이 있다. 이후 1944년 매일신보 인천지국장을 맡게 되면서 언론에 첫 발을 들인다. 고일선생은 인천석금에 “만주사변과 중일전쟁을 거치면서 '조선', '동아', '중앙'이 모두 폐간되자 인천에서는 '조선매일신문'과 '매일신보', '경성신보'의 독무대였다. 송수안군이 매일신보 인천지국장으로 취임했는데, 그는 신문 판매가 가장 왕성한 시기를 만난 행운아였다”고 적고 있다.

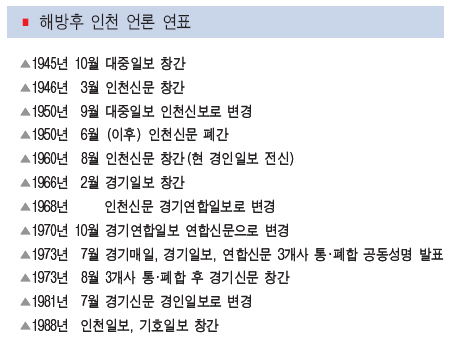

송수안은 대중일보 창간과 함께 인천의 중요성을 이 처럼 적었다. '인천은 우리 도부의 관문이며 동시에 심장부인 만큼 대외적 교역이 이로조차 번창하고 국내적 생산이 여기에서 대성할 것이니 우리의 국가의 성장과 함께 본지는 같이 성장하면서.(중략) 본지는 진정한 언론의 사명을 다할 것을 우리는 만천하 독자에게 공약하는 바이다'(대중일보 1945년 10월 7일 창간사).

1950년 9월 송수안은 사장으로 취임, 제호를 '인천신보'로 변경한다. 인천신보는 당시 전황을 보도한 유일한 지역 신문이었다. 그만큼 시민들의 관심이 컸다고 한다. 한 때 부산으로 피난을 가기도 했던 인천신보는 1953년 정전 협정이 성립된 뒤 인천에서 다시 신문을 제작한다. 1959년 9월 '기호일보'로 제호를 변경한 뒤 다시 1960년 7월 '경기매일신문'으로 제호를 바꾼다.

경기매일에서 송수안은 자신이 회장직을 맡고, 서울대학교를 졸업한 뒤 산업은행에서 근무하던 큰 아들 용호(1981년 사망)씨를 사장에 앉힌다. 부자가 이끄는 경기매일은 야성이 강한 지역 신문이었다. 인천에서 유신정권에 맞선 유일한 신문이었다. 유신정권을 비판하는 기사가 매일 1면 머리기사를 장식했다고 한다. 때문에 정부의 협박도 심했다.

송수안과 용호씨는 며칠에 한번 꼴로 '인하공사'(당시 중앙정보국 경기도지사)에 끌려 가거나 협박을 받았다고 한다. 그래도 '정론직필' 정신을 굽히지 않았다.

김형희(82) 전 경기매일 편집국장은 “내가 사회부장으로 있을 당시 온갖 협박에도 불구하고 힘이 막강한 한 군 장성의 비리를 캔 적이 있다”며 “회사에서 더 이상 기사를 쓰지 말라고 할 줄 알았는데, 회장(송수안)님은 '기사작성은 잘 하고 있느냐'는 격려와 '결코 불의를 용납하거나 용서하지 말라'고 조언하셨다. 여느 신문사에서 찾을 수 없었던 편집권 독립이 그 당시에 있었던 것이다”고 말했다.

정부의 회유와 협박을 거절한 언론사는 결국 문을 닫게 될 형편에 이른다. 1970년대 초반부터 언론인들 사이에서 맴돌던 소문이 사실로 드러난다.

'1도1사'.

유례없는 언론탄압이 시작됐다. 전북에서 전북일보와 전북매일신문, 호남일보가 통합·폐간됐고 대구일보와 대구경제신문이 폐간됐다.

이 같은 변화가 일었으나, 송수안은 태연했다. 사세로 보나 시설 규모로 따져도 다른 신문사에 통합될 위치가 아니라고 생각했기 때문이다. 경기매일에서 기자로 활동한 바 있는 장길환 은혜병원 홍보이사(전 연합통신 기자)는 “인천의 내로라 하는 언론인들의 집합소인 경기매일이 문을 닫게 될 것이란 생각은 인천 시민 누구도 갖지 않았었다”고 말했다.

그러나 1973년 7월 경기매일은 경기일보, 연합신문 등 경인지역 3개 신문사와 자진폐간 성명서를 발표하고 1개월 뒤 제9818호 종간호를 마지막으로 문을 닫는다.

이에 대해 정치적 논리에 밀려 일어난 일이란 평가도 있다. 오종원 전 경기매일 편집부국장은 "당초 경기매일이 인천과 경기도의 언론사 1곳씩을 흡수키로 했는데, 정치인들이 막판에 이를 뒤바꿔 놨다"고 주장했다.

'배운게 도둑질'이라고 인쇄업을 경영하며 식솔을 이끌던 용호씨는 술로 하루하루를 연명하다 고혈압으로 아버지보다 먼저 세상을 뜬다.

송수안은 부천 막내 아들 용선씨 집에서 아들의 사망 소식을 접한다. 큰 아들에게 짐을 짊어지게 한 미안함과 정치적 논리에 신문사가 문을 닫게 됐다는 설움으로 아들 딸 6남매 집을 전전하던 송수안도 1983년 숨을 거둔다.

<김장훈기자·cooldude@kyeongin.com>