>78< 신앙의 증거자 박순집

강화대교를 넘어 좁은 비포장 도로를 따라 5분 가량 달리자 갑곶 순교성지 입구에 닿을 수 있었다. 울창한 소나무 숲길을 따라 언덕에 오르자 강화읍내가 한 눈에 펼쳐졌다. 정상에 위치한 야외 미사터 중앙에는 예수 그리스도의 십자가가 세워져 있었다.

'신앙의 증거자'. 예수 그리스도 십자가 옆에 자리하고 있는 박순집(朴順集·1830~1911)의 묘비 앞에 한 노인이 가던 길을 멈추고 섰다. 비명에 적힌 박순집의 생전 행적을 한참 지켜본 다음 잠시 기도를 드리는 노인의 모습에서 그의 역사적 무게를 느낄 수 있었다.

박순집은 '땀의 순교자'로 평가받는 인물. 목숨을 걸고 행한 순교자들의 시신 수습, 순교한 성직자와 평신도 153명에 대한 증언, 인천교구 발전에 초석을 다진 그의 헌신적인 삶은 후세 신앙인들에게 귀감이 되고 있다. 비록 서슬퍼런 칼날 앞에 목이 잘려 나간 '피의 순교자'는 아니었지만, 고인(故人)이 된 오기선 신부는 평소 박순집을 가리켜 '난세(亂世)의 성웅(聖雄)'이라 칭할 정도였다.

천주교 인천교구청의 기록에 따르면, 박순집은 1830년 10월 9일 서울 남문밖 전생서(典牲署·현 용산구 후암동)에서 박(朴) 바오로와 김(金) 아가다 사이에서 태어났다. 박순집의 순교자적 삶은 그의 부친 박 바오로의 영향이 컸던 것으로 보인다.

훈련도감의 포수로 있었던 박 바오로는 1893년 기해박해(己亥迫害) 당시 제2대 조선 교구장 앵베르 주교, 모방 신부, 샤스탕 신부와 수많은 교우들이 새남터나 서소문(조선시대 사소문 중의 하나) 밖 형장에서 순교당하는 모습을 직접 목격할 수 있었다.

박 바오로는 군사들이 잠든 사이 모래로 대강 덮어 놓은 무덤에서 시신을 찾아 노고산(老古山·현 마포구 노고산동)으로 옮기고, 훗날 삼성산(三聖山·현 관악구 신림동)에 시체를 이장시켰다. 죽음을 각오하지 않으면 할 수 없는 일이었다.

이런 박 바오로의 아들 순집은 1846년 9월16일 서소문과 당고개를 거쳐 새남터 형장으로 끌려가는 한 신부를 봤다.

한국인 최초의 신부인 김대건(金大建)이었다. 박순집의 나이 17세였다.

독실한 천주교인으로 성장해 가던 청년 박순집에게는 적지 않은 충격을 주었다.

부친 박 바오로와 마찬가지로 훈련도감의 군인이 된 박순집은 김대건 신부가 순교한 지 딱 20년 만인 1866년, 대원군에 의해 일어난 병인박해(丙寅迫害) 이후 베르뇌 주교와 브르뜨니에르 신부, 볼리외 신부, 도리 신부, 프티니콜라 신부 등 6명의 성직자, 그리고 수많은 평신도들의 죽음을 지켜봐야 했다. 부친 박 바오로의 뜻을 이어받은 그는 순교자들의 시신을 거두기 위해 목숨을 내걸기로 결심했다.

이후 10년여 동안 계속 이어진 천주교도 박해 때 헤아릴 수 없는 신도들이 목숨을 잃었다. 박순집은 사선을 넘나들며 그들의 시신을 수습했다.

1888년 제 7대 조선 교구장이었던 블랑 주교는 프오델 신부에게 조선 순교자들의 행적을 조사하도록 지시했다. 프오델 신부는 순교자들의 시신을 수습해 온 박순집을 불러 교회법정에 세웠다. 처참한 순간을 생생히 기억하는 증인 자격이었다.

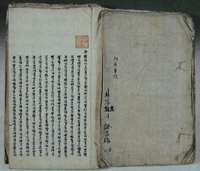

당시 총 153명 순교자에 대한 박순집의 증언은 한국 교회사에 상당한 영향을 미쳤다. 사실 그가 아니었다면 병인박해로 인해 숨진 수많은 순교자들의 흔적은 자칫 역사의 뒤편에 묻혔을 가능성이 크다. 박순집의 묘비에 '신앙의 증거자'라고 적힌 이유가 바로 여기에 있다. '박순집 증언록'은 현재 천주교 서울교구 절두산 순교자 기념관에 보관돼 있다.

박순집이 인천과 첫 인연을 맺은 것은 지난 1890년의 일이다. 인천에 사는 한 교우의 요청으로 제물포에 정착하게 된 것이다.

이후 1893년 자신의 집터가 경인전철 부지로 편입되자, 박순집은 주안 쑥골(현 남구 도화동)에서 터를 잡아 생활했다.

1911년 6월27일 향년 82세의 나이로 세상을 떠나기 전까지 1889년 설립된 답동본당의 초대 주임 빌렘 신부를 도와 인천교구 발전에 초석을 다지는데 공헌했다고 한다.

지난 23일 인천교구청 홍보실에서 전화가 걸려왔다. 인천교구 성지개발위원회 부회장 김진용(78)씨의 연락처를 전하는 반가운 소식이었다. 김씨는 박순집 증언록을 일반인들이 쉽게 접할 수 있도록 사재를 들여 책(번역본)을 발간하고, 절두산 순교자 기념관에 있는 박순집의 일부 유해를 강화도 갑곶 순교성지로 옮기는데 앞장섰던 장본인이다.

"오기선 신부님의 영향으로 박순집 베드로에 대해 관심을 갖게 됐습니다. 박순집은 어느 순교자 못지 않은 거룩한 삶을 살았더군요. 박순집 증언록이 혹시라도 소실되면 그의 역사가 그냥 묻혀버릴 것 같아 서둘러 책을 발행하게 됐습니다. 붓으로 써 내려간 박순집 증언록 원본은 현대인들이 보기 어려운 옛날 어법으로 구성돼 있어 번역이 필요했지요."

김씨는 박순집 증언론을 번역해 놓은 원고 초본과 두 권의 앨범을 내밀었다. 두 권의 앨범에는 박순집에 대해 1920년 무렵의 가톨릭 월간잡지인 '경향잡지' 복사본, 박순집의 유해가 강화도 갑곶 순교성지로 옮겨지는 과정이 담긴 사진, 박순집의 셋째 딸로 조선인 최초 수녀 5명 중의 한 명인 박황월(朴況月·세례명 프란치스코 사베리오)에 대한 자료 등이 가지런히 정리돼 있었다.

박순집의 유해가 인천(도화동 성당)으로 되돌아 온 것은 2001년 5월24일. 꼬박 40년의 시간이 걸렸다.

당초 박순집의 묘는 옛 용현동 교회묘지 터(현 용현동 성당 자리)에 있었다. 이후 1970년대 경인고속도로 연장 공사가 예정되면서, 대부분의 묘가 검단면 당하리와 마전리에 새로 조성되는 교회 묘지로 집단 이장됐다. 이때 박순집의 묘는 비석과 함께 1961년 8월31일 절두산 순교자 기념관으로 옮겨졌던 것이다.

현재 박순집의 유해는 강화도 갑곶 순교성지와 인천가톨릭대학에 각기 묻혀있다. 그의 유해는 서울 순교자 기념관과 강화 갑곶 순교성지, 그리고 인천가톨릭대학 등 세 곳에 나뉘어 있는 것이다. 인천가톨릭대학에 있게 된 것은 젊은이들이 그의 숭고한 정신을 배우게 하기 위함이라고 한다.

박순집의 영정(그림)은 그의 증손자 박종수(78·남구 용현5동)씨가 보관하고 있다.

"천주교 신도가 많았던 우리 집안은 병인박해의 희생양이 됐습니다. 고모할머니 박 프란치스코 사베리오가 어릴 때부터 적어 놓은 글에도 가족들의 순교 행적과 수도회 역사 등이 기록돼 있죠."

역시 천주교 신자인 그는 박순집의 자손이라는 걸 무척이나 자랑스럽게 여겼다.

김진용씨는 '인천교구사'와 '병인박해 중 천주교 신자 처형지 제물포 제물진두 위치 소고'에서 박순집의 고모 박 막달레나와 부친 박 바오로 등 그의 일가에서도 16명의 순교자가 나온 사실을 전하고 있다.

인천에서 20년 넘게 살았던 박순집의 흔적은 여전히 공백으로 남아있는 부분이 많다. 다행스럽게도 최근 인천교구청이 교구설정 50주년이 되는 오는 2011년을 앞두고 박순집 등 흩어져 있던 인천지역 천주교 역사의 조각을 하나씩 맞춰나가고 있다. <사진제공=김진용씨>

<임승재기자·isj@kyeongin.com>

![[인천인물 100人·78] 인터뷰 / 김진용 인천교구 성지개발위원회 부회장](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/200705/331706_41952_2520.jpg)