>80< 민족주의자 하상령

백발에 흰 수염, 그리고 형형한 안광. 90대 노인의 풍모는 여전히 꼿꼿했다.

인천지역 인사 중 민족진영 계열로는 유일하게 1948년 남북회담 대표단에 포함돼 방북했던 하상령(91)씨. 하씨는 우리나라 근·현대 역사를 말하면서 빼놓을 수 없는 인물인 백범 김구와 조소앙, 이 두 사람과의 인연이 남다르다.

하씨에게는 이 두 사람이 결국 평생을 지고 가야 할 '업'이 됐다. 지금까지 그는 변변한 직업을 가질 수 없었다. 그들과 같이 활동했다는 이유로 몇 십년 동안 독재정권의 요시찰 인물이 됐던 것이다. 심지어 어린 자식들의 학교까지 경찰의 사찰 대상이 됐을 정도란다. 식구들은 말 그대로 밥 굶기를 밥먹듯 하지 않을 수 없었던 때도 있었단다.

그렇다고 누구에게 손을 내밀 수도 없었다. 상대방이 어김없이 경찰로부터 괴롭힘을 당하기 때문이었다. 그는 젊은 시절을 그렇게 보내야 했다.

1961년 5월18일은 특히 잊을 수가 없다. 5·16, 이틀 뒤 무작정 경찰에 끌려갔다. 단지 남쪽 대표로 평양을 갔다왔다는 점과 조봉암의 인천연설회장에 나갔었다는 게 이유였다. 꼬박 29일 동안을 경찰서 유치장에 갇혀 있었다.

"유치장에 있는 동안에는 왜 잡혀 왔는지 알 수가 없었어요. 중학교 1학년이던 아들이 그 이유를 수소문하고 다닐 정도였어요. 유치장엔 조봉암씨 조카와 교육노조원들, 그리고 학생운동을 하던 사람들이 있었어요. 29일째 되는 날 경찰이 나가라고 해 '죄명이나 알고 나갑시다'라고 하니 그 경찰관은 서장을 만나고 가라고 하더군요. 서장실로 갔더니 서장은 자리를 피하고 없었어요. 그런데 책상 위에 명단이 죽 있더라고요. 거기에 저는 '남북협상파'로 분류가 돼 있더라구요."

쿠데타 세력은 5·16 직후 바른 얘기를 할 사람은 모조리 경찰서에 가뒀던 것이다.

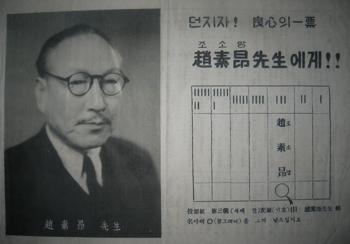

하씨는 우리나라 선거 사상 처음으로 국민이 직접 뽑은 1950년 5·30 제2대 국회의원 총선거에서 하나의 '신화'를 이룩했다. 그는 신생 정당인 사회당의 조소앙이 당시 막강 파워를 자랑하던 조병옥을 누르는데 '일등공신' 역할을 했던 것이다. 조소앙은 이 선거에서 전국 최다 득표를 했다.

조소앙이 입후보한 서울 성북구에서는 미군정 경무부장 출신의 조병옥(민국당 후보)이 경찰력을 장악했다. 당시 성북경찰서장 최병용과 사찰과장 이진숙이 바로 조병옥 계열이었던 것이다. 공공연한 테러와 흑색선전이 난무했다. 그러나 조소앙은 3만4천35표를 얻었고, 조병옥은 1만3천498표에 그쳤다. 완벽한 승리였다.

하씨는 이 선거에서 조직부문을 담당했다.

당시 조소앙의 선거운동원 중 무려 83명이 경찰에 연행되는 수모를 당했단다. 조직 총책격이었던 하씨도 여러 차례 경찰에 붙잡힐 뻔 하는 우여곡절을 겪었다고 한다. 그러나 곧바로 6·25 전쟁이 터졌고, 조소앙은 납북됐다. 그렇게 어렵게 얻은 선거 승리가 수포로 돌아간 것이다.

하씨는 여전히 조소앙을 숭모하고 있다. 그는 조소앙이 제창한 삼균주의를 연구하는 삼균학회 고문으로 활동하고 있다. 삼균학회 설립에 직접 참여했으며, 초대 회장으로 이은상을 시켰다고 했다.

1917년 인천시 동구 화평동에서 태어난 하상령씨는 창영초등학교(당시 인천공립보통학교) 20회 졸업생이다. 수도국산 근처에서 정미소를 운영하던 부친이 사업에 실패하면서 그의 젊은 시절도 어려움의 연속이었다.

"아버님과 동업하던 사람이 정미소 창고에 쌓아 놓은 볏가마니를 모두 훔쳐간 거예요. 집을 저당잡혀 사 놓은 벼를 모두 날렸으니, 빚더미에 앉을 수밖에 없었지요. 아버님은 집을 나가셨고, 어머니는 정미소에서 쌀 고르는 일을 하셨어요. 먹고 살기가 어려웠지요."

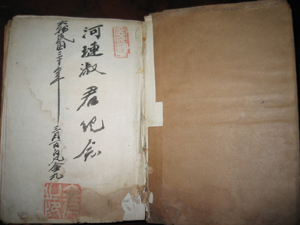

하씨는 어쩔 수 없이 생계를 책임져야 했다. 지금의 동인천역 부근인 인현동 1번지에 위문당(爲文堂)이란 서점을 냈다. 하씨는 당시 명함을 아직도 간직하고 있었다. 명함엔 이름이 '하연숙(河璉淑)'으로 돼 있었다. 하씨는 집안에 남자가 귀한 탓에 여자 이름을 가지면 오래 산다는 속설에 따라 어른들이 이렇게 지었다고 했다. 지금의 상령(相領)이란 6·25 이후에 바꾼 것이란다.

서점을 하던 그는 일본인 변호사 사무실에 취직했다. 몇 년 뒤 수석 사무원까지 올랐단다. 하씨는 이 때 평양에까지 다니면서 법원 관련 업무를 처리했다고 했다. 그래선지 1948년 남북협상 때의 평양거리가 낯설지 않았다고 했다.

1930년대 중반, 그 일본인 변호사는 본국으로 떠났고 하씨는 다시 서점을 냈다. 몇년 동안 서점을 크게 하던 그는 일본의 한 대학에서 한방의학을 공부했다. 일본으로 유학을 간 것은 일제의 보국대로 끌려가지 않기 위해서였다고 한다. 예과 2년을 하고 본과로 올라간 1943년 귀국했고, 철도국 시험을 쳤다. 역시 보국대를 피하기 위함이었다.

이 때 들어간 곳이 동구 만석동의 조선기계제작소였다. 당시 잠수함을 만들던 곳이다. 그는 여기서 해방을 맞았다.

하씨는 이듬 해 봄, 책 장사를 크게 해야겠다는 생각에 서점을 다시 차렸다. 당시 국정교과서 지정 판매 계약을 맺을 정도로 규모가 컸지만 얼마 가지 않아 서점 옆집의 과일가게에서 불이 나는 바람에 모든 것을 화마에 날리는 아픔도 겪었다.

실의에 빠진 그에게 지역의 유지들이 찾아왔다. 독립촉성국민회의를 만들자는 것이었다. 그가 사회운동에 발을 디디는 계기가 됐다. 30세의 그는 대한독립촉성국민회의 인천지회 선전부장을 맡았다.

그는 또 '대한건국 인천청년회'도 조직했다. 단체 이름도 하씨가 직접 지었단다.

"당시 인천 인구는 30만명도 되지 않았는데, 공산당이 무척 기승했어요. 그에 대항하기 위해 청년회를 만든 것입니다. 하지만 조직은 만들었는데, 돈을 댈 사람이 없었어요. 인천에서 돈을 번 사람 대부분이 서울로 떠났기 때문이에요. 햇님병원을 운영하던 윤병덕씨가 자금을 대고, 회장을 맡았지요."

이 당시 하씨는 좌우 충돌 상황에서 우익계열에 있었다고 했다. 그는 또 대한노총이 인천에 처음 생길 때 고문으로 활약하기도 했다.

결국 이런 활동이 그를 백범과 조소앙이 주축이 된 한국독립당(한독당)으로 끌어들이게 한 배경이 된 것으로 보인다. 그는 한독당 중앙당 집행위원을 지내기도 했다. 그는 백범이 소장으로 있던 '건국실천원 양성소' 1기 졸업생이기도 하다.

그는 백범을 먼저 알았지만 나중엔 조소앙 쪽으로 옮겨 갔다. 조소앙의 삼균주의에 빠진 것이다. 한독당에서 조소앙이 탈당하면서 그도 따라 나와 사회당 활동을 했다. 그런데 인천청년회 윤병덕과 마찰이 있었다. 사회당 인천위원장을 뽑는 과정에서 하씨는 윤병덕과 경선을 했고, 윤병덕이 부정선거를 했다고 하씨는 설명했다. 그러나 사회당 중앙당에선 윤병덕의 손을 들어줬고, 하씨는 제명처분을 받았다고 했다. 그러나 사회당 당수이던 조소앙이 당의 제명건의를 수용하지 않았다고 한다. 이는 하씨가 조소앙의 5·30 선거를 지원하는 과정에서 드러났다고 한다.

하상령씨는 1948년 남북회담 때의 기억을 또렷이 떠올렸다. 그는 삼균주의 청년동맹원 자격으로 방북단에 포함됐다.

"방북했는데, 길거리 위에 세운 아치탑에 '리승만, 김성수, 김구 타도'란 문구가 보였어요. 이 글귀를 급히 가리기는 했는데, 그 자국이 선명히 남았어요. 이런 마당에 무슨 얘기(협상)가 되겠어요. 평양 삼일여관에 묵었는데, 평양거리엔 탱크며 대포며 군수장비가 무척 많다는 느낌을 받았어요. 전쟁을 준비하고 있던 것이지요. 남쪽에 돌아와 이런 얘기를 전했는데, 정부는 콧방귀만 뀌었어요."

지난 9일 오후 연수구 동춘동 자택에서 만난 그는 여전히 철저한 민족주의자로 보였다. 노구에도 불구하고 4시간 정도 계속된 인터뷰 내내 의연함을 잃지 않았다.

"애국지사들이 독립운동을 할 때 38선 이남만을 위한 독립운동을 한 게 아니잖아요. 38선은 미국과 소련이 아닌 김일성과 이승만이 만들었다고 생각합니다. 그래서 아직 건국 대통령은 없는 것입니다. 통일 이후의 대통령이 진정한 건국 대통령이란 거예요."

그는 통일과 민족을 얘기하면서는 목소리가 커졌고, 현 정치 현실 아래서 빈부격차가 더 심해지고 있다는 대목에선 탁자를 치기도 했다. 그의 기억은 우리나라 개화기와 근현대 사회의 연구과제로 손색이 없어 보였다.

<정진오기자·schild@kyeongin.com>

![[인천인물 100人·80] 아들 석용씨가 본 하상령옹](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/200706/333589_43100_2142.jpg)