'인천은 내게 고향이나 다름없다'.

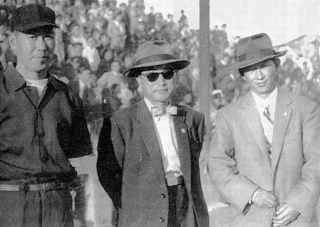

김재곤(金載坤·1912~1994년). 6·25전쟁이 남긴 분단의 깊은 상처 속에서 1954년 제3대 국회의원(인천갑·3선)으로 정계에 발을 들여놓은 이후 5·16 군사쿠데타에 의해 국회의사당을 떠나기까지 현대정치사의 한 복판에서 살다간 정치인이다. 정계 진출에 앞서 오늘날 인천지방해양수산청의 전신인 '교통부 인천지방해무청'의 6대 청장으로 재직하면서 지역의 젊은 야구선수를 육성하는 일에도 남다른 애정을 쏟았던 인물이다.

제2의 고향으로 삼았던 인천에서 적지 않은 발자취를 남겼지만 애석하게도 '김재곤'이라는 이름 석자를 기억하는 사람은 그리 많지 않다.

경상남도 마산에서 태어난 김재곤은 '진해고등해원양성소'에 입학하면서 인천과 첫 인연을 맺었다. 당시 해원양성소는 월미도에 있었다. 그는 1935년 항해과를 졸업한 뒤 도선사로 10년 가까운 해양생활을 마치고 인천에서 공직자의 길을 걷게 된다. 1947년 목포항만서장을 맡으면서 인천을 떠났다가 1948년 부산항만청 부청장과 1949년 교통부 해운국 표지과장을 거쳐 1951년 인천지방해무청장으로 부임했다.

당시 해무청장으로 있던 김재곤을 기억하고 있는 임배영(78·연수구 옥련동)씨를 수소문 끝에 만났다. 옹진군에서 태어난 임씨는 제2회 아시아경기대회(마닐라) 레슬링 웰터급에 출전해 동메달을 따낸 '인천의 자랑'이다.

"마닐라에서 열린 아시안게임 출전을 앞두고 선생님의 도움을 많이 받았지요. 1952년 헬싱키올림픽 출전에 앞서 최종 선발전에서 태극마크를 달게 됐지만 출전을 앞두고 선수명단에서 제가 제외되는 일이 발생했지요. 당시 정부와 대한체육회 모두 부산에 있어 손쓸 겨를도 없이 꿈을 포기하고 말았습니다. 박학전 인천시장이 이러한 사정을 듣곤 저를 해무청에 취업시켰는데, 그때 해무청장으로 있던 선생을 만나게 됐어요. 결혼을 앞둔 저를 위해 지금의 제물포고등학교 옆에 있었던 관사에서 신혼생활을 할 수 있도록 방을 마련해 주셨습니다. 그곳에서 선수생활을 다시 시작할 수 있었죠."

평소 운동에 관심이 많았던 김재곤은 해무청장을 역임하면서 인천 야구인들과도 깊은 인연을 맺었다. 고교야구의 명문, 인천고와 동산고가 전국을 잇따라 제패하던 당시엔 경기도야구협회(인천야구협회의 전신) 회장을 맡기도 했다. 훗날 야구인들은 김재곤이 국회의원 선거에 출마했을 때 큰 힘을 보탰단다.

인천고의 전신인 인천상업학교 야구선수로 활약했던 김재은(76·중구 내동)씨가 어렴풋이 남아있는 옛 기억을 더듬어갔다.

김재곤이 공직자의 길을 접고 정치인의 삶을 살게 된 것은 다름아닌 고향 친구들이 보낸 2통의 편지 때문. 제3대 국회의원 선거를 불과 3~4개월 남겨두었을 무렵 친구들이 모여 힘을 합쳐 밀어줄테니 선거에 출마하라는 내용이었다. 오랜 고민 끝에 결심을 굳힌 그는 무소속으로 나설 생각이었다.

출판사 '생각의 나무'가 지난 2004년 펴낸 '건국과 부국'이란 제목의 책에서는 당시의 상황을 다음과 같이 기술한다. "사사오입 개헌으로 이승만 정권은 권력을 연장할 수 있었지만, 그로 인해 만만치 않은 대가를 치러야만 했다. 개헌 과정에서 자유당이 보여준 상식 이하의 행태 때문에 세 가지 반작용이 생겨났다. 자유당 자체에 내분이 발생했고, 반이승만 세력이 뭉쳐 강력한 야당을 만들게 되었으며, 이승만의 국부적 이미지가 훼손되고 정권의 정당성이 큰 손상을 입게 되었다. 1954년 12월 9일 무리한 개헌에 반발하여 김영삼, 김재곤, 김재화, 김홍식, 도진희, 민관식, 성원경, 손권배, 신정호, 신태권, 이태용, 한동석, 현석호, 황남팔 등 자유당 소장파 의원 14명이 탈당했다."

야당 정치인의 고단한 삶은 지용택(71) 새얼문화재단 이사장의 소개로 만난 김재곤의 넷째 딸 주애(54·남구 주안동, 강화 양도초교 교감)씨를 통해서 전해 들을 수 있었다.

아버지가 주변에서 국회의원 출마 권유를 처음 받았을 때 우리나라 도선사 1호로 유명한 유항렬씨가 극구 만류했다는 이야기를 들은 적도 있었어요. 야당시절에 죽을 고비를 많이 넘기신 것 같아요. 당시 아버지와 친분이 있던 경찰 고위 간부는 몰래 전화를 걸어 밤늦게 혼자 다니지 말고 길가 가장자리로 조심히 다니라고 귀띔을 해 주었대요. 아버지는 주변 사람들의 도움 덕에 간신히 목숨을 보전할 수 있었다고 말하셨죠."

김재곤은 박정희가 이끈 5·16 군사쿠데타 이후 오늘날 산업자원부의 전신인 상공부에서 제 11대 정무차관을 잠시 지냈다. 김씨는 아버지에게 들었던 당시 재미난 일화를 하나 소개했다. "아버지는 상공부 정무차관 시절 두 가지 형태로 결재를 하셨대요. 상부의 불합리한 압력이 있었던 업무를 결재할 경우에는 '그냥 봤다'는 의미에서 見(볼견)자에 동그라미를 쳤고, 그렇지 않은 것은 자신의 이름이 새겨진 도장을 사용하셨대요. 박정희 전 대통령은 나중에 아버지에게 공화당 입당을 꾸준히 권했던거 같아요. 아버지가 이를 수용하지 않자 나중엔 박정희 전 대통령이 민주당을 계속 고집하려면 고향인 마산으로 내려가라고 했다더군요. 그러나 아버지는 인천에 남으셨어요."

김재곤은 1994년 6월 17일 오후 7시 운명을 달리했다. 고향인 마산에 선산이 있었지만, 평소 그가 "인천은 내게 고향이나 다름없다. 인천 사람들이 내게 베풀어준 은혜는 죽어서도 잊을 수 없을 것 같다. 이곳 인천 땅에 묻히겠다"며 고집한대로 가족들은 검단 원당초등학교 맞은 편 산자락에 고인을 모셨다.

<임승재기자·isj@kyeongin.com>