요즘처럼 전자우편이 일상화한 때에 정성 들여 쓴 편지를 봉투에 넣고 우표를 붙여서 띄우는 일이 그리 흔한 것은 아니다. 그래도 소포나 등기를 보내는 일은 종종 있으니 그때마다 확인해야 할 것이 하나 있다. 바로 우편번호다. 그런데 464-886이라는 우편번호는 꽤 묘하다. 분명 광주시 남종면 우천리라는 곳에 부여된 번호인데, 남종면에 우천리라는 곳은 존재하지 않으니 말이다. 어찌된 일일까?

우천리에 가려면 배를 타야 한다. 그렇게 찾아간들 인적이나 마을의 형체를 눈으로 확인할 수는 없다. 이 마을은 지금부터 36년 전까지만 해도 실제 존재했지만, 그 후로는 몇몇 기록과 사람들의 인식 속에서만 남게 되었다. 수도권 주민의 상수원인 팔당댐 건설로 인해 호수에 갇힌 작은 섬이 되면서 주민이 모두 떠나버렸기 때문이다. 그렇게 실제하지만 실재하지 않는 곳이 되어버린 우천리, 그곳으로 가려면 먼저 남종면 소재지인 분원리를 찾아가야 한다.

# 분원리 산책길에 만나게 되는 소내섬

분원리를 찾은 이들은 대개 분원초등학교 주변의 관련 유적과 분원백자관을 둘러보고 붕어찜이나 매운탕으로 식사를 한다. 또 팔당호 주변을 산책하기도 한다. 그렇게 산책하다 보면 마을 앞 팔당호에서 물속에 잠긴 듯 만 듯한 작은 섬이 눈에 들어온다. 소내섬이다. '소내'라는 이름을 한자로 옮기니 '소 우(牛)', '내 천(川)', 즉 우천이다. 그 섬이 바로 옛 우천리인데, 1974년 5월 준공된 팔당댐으로 인해 주변이 수몰된 후 그나마 지대가 높았던 그곳만이 물 위에 남아 섬이 되어버린 것이다. 물론 그 당시 분원리에서도 매우 넓은 면적이 수몰되었다.

# 정선, 우천의 모습을 그림에 담다

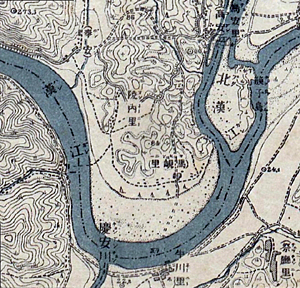

정선이 남긴 많은 작품 중에는 한강변의 경치들을 담은 '경교명습첩'이라는 화첩이 전한다. 그의 그림과 사천 이병연의 시가 어우러진 이 화첩 속에는 우천리와 분원리의 모습을 담은 '우천'이라는 그림이 담겨 있다. 그 그림을 살펴보니 중앙에 사옹원의 분원으로 보이는 건물이 산 속에 있고, 그 앞으로 벌판과 마을, 그리고 하천이 보인다. 그림에서 좌측의 물길이 한강이고, 우측의 물길은 경안천으로 보인다. 주민들은 그렇게 마을 앞을 흐르던 하천을 일러 소내라고 불렀다.

# 쇠전 서고 주막 번성하던 우천리

일제강점기 초기 기록들에 따르면, 그 무렵 우천리에는 약 60호에 300명 안팎의 주민이 거주하였던 것으로 보인다. 호수나 인구수로 보면 큰 마을이라 할 수 없으나 주민의 생업에서 농업과 상업이 반반씩 차지할 만큼 상업은 번성했다. 주민 중 상당수는 배를 소유하고 운송업에도 종사하였다. 매 4일과 9일에는 장이 열리고 다른 한 쪽에서는 쇠전도 개설되었다. 당시 우천리는 크게 웃소내와 아랫소내, 두 마을로 이뤄졌는데, 그중 웃소내에 쇠전이, 아랫소내에 상점이 밀집했다고 한다.

그러나 강변에 있어 번성했던 우천리였지만, 그 때문에 큰 피해를 보는 일도 잦았다. 큰 장마나 홍수가 들면 여지없이 수해를 입었던 것이다. 특히 '을축년 대홍수'로 불리는 1925년의 수해로 인해 막대한 피해를 입었고, 그로 인해 상업도 급속히 쇠퇴하게 되었다. 그해 수해는 마을 앞으로 흐르던 강줄기를 갈라서 뒤편으로도 새로운 내를 만들어 흐르게 할 정도로 심했다. 이러한 수해를 피해 시장이 현 분원리로 옮겨가면서 상업으로 번성하던 우천리는 내리막길을 걷기 시작했다. 그래도 소내나루는 강 건너로 가려는 사람이나 분원리 장을 보러 강을 건너는 사람들로 인해 한국전쟁 무렵까지도 사람들의 발길이 잦았다고 한다.

# 새 터에서 고향을 기억하며 살아가다

상업이 쇠퇴한 이후 우천리 주민의 대다수는 농업을 주업으로 삼으며 수십 년의 삶을 영위했다. 그런 그들에게 또 한 번의 큰 수해가 덮쳤고, 이 수해는 영영 마을을 복구할 수 없게 만들었다. 그들을 덮친 수해는 팔당댐 건설이었다.

우천리 출신으로 분원리에서 매운탕집을 운영하는 이태호(65)씨는 겨울철에 호수가 얼면 종종 옛 고향을 찾는다고 한다. "얼음이 꽝꽝 얼면 내가 슬슬 걸어 나가서 우리 집터를 대충 잡는 거야. 그전에 있던 나무가 있는 것도 있구 그러니까 요기가 요기로구나 하구 알지"라며 담담하게 말하는 그의 얼굴에서 고향에 대한 아련한 기억과 애틋함이 묻어났다. 아마 분원리 운동장 앞에 설치된 안내판에 지금도

/이상열 군포시시사편찬위원회 상임위원