납 활자가 돌아왔다.

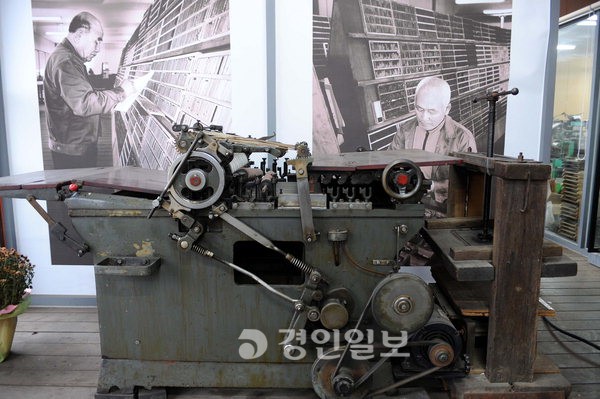

컴퓨터가 보급되면서 급격히 자취를 감추기 시작해 지금은 고물상에서 조차도 찾아볼 수 없는 활판인쇄기가 파주 출판단지 안에서 책을 찍어내고 있다. 활판인쇄란 조판공이 일일이 글자를 뽑고 판을 만들어 인쇄하는 수공업 형태의 출판시스템으로 기계가 한번 돌아갈 때마다 한장씩만 인쇄되기 때문에 시간당 2천장 정도 밖에 찍을 수 없다. 오프셋인쇄의 10분의 1수준. 더욱이 인쇄가 끝나면 활자판들은 해체되기 때문에 똑같은 책을 찍기가 매우 어렵다.

우리나라에 활판인쇄를 처음 도입한 사람은 최남선이다. 최남선은 현존 세계 최고(最古)의 금속활자본 '직지심체요절(1377년)'이 인쇄된지 530여년 후인 1908년 일본에서 기계를 들여와 '소년'지를 만들면서 한국 현대시의 효시인 '해에게서 소년에게'를 발표했다.

활판인쇄는 1960년대 후반 절정을 이뤘으나, 이후 대량 고속인쇄가 가능한 오프셋 인쇄와 전산 조판시스템의 등장으로 점차 쇠퇴의 길을 걷다 1980년대 후반 컴퓨터를 통한 전산화 및 인터넷이 나타나면서 자취를 감춰 지금은 고물상에서도 찾아보기 어렵다.

그러나 1990년대 말부터 활판인쇄의 소멸현상을 안타까워하던 박건한(시인), 정병규(정디자인 대표), 박한수(시월출판사 대표)씨가 모여 활판인쇄의 부활을 시도했다. 이들은 전국을 돌며 주조기, 활판인쇄기, 교정기, 사진식자기 등을 어렵게 사 모아 2007년 11월 파주 출판단지 안에 활판인쇄소 '활판공방'을 차린 것이다. 문을 연 이듬해 '현대시 100주년'을 기념해 이근배 시인의 '사랑 앞에서는 돌도 운다'와 김종해 시인의 '누구에게나 봄날은 온다'를 출판하면서 국내 유일의 활판인쇄소로 자리매김했다.

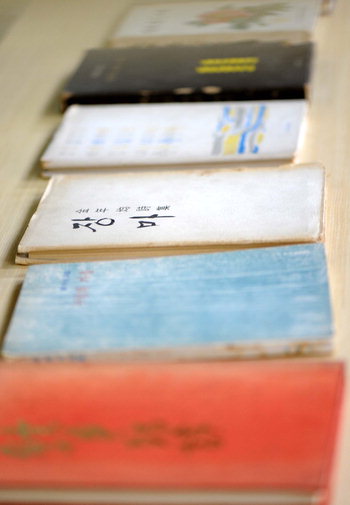

활판공방은 같은 해에 정진규 시인의 '우리나라엔 풀밭이 많다', 허영자의 '얼음과 불꽃', 오세영의 '수직의 꿈'을, 2009년에는 김남조 시인의 '오늘 그리고 내일의 노래'를 시작으로 신달자의 '바람 멈추다', 김초혜의 '빈 배로 가는 길', 김종철의 '못과 삶과 꿈', 2010년 1월에는 유안진의 '세한도 가는 길'을 출간했다.

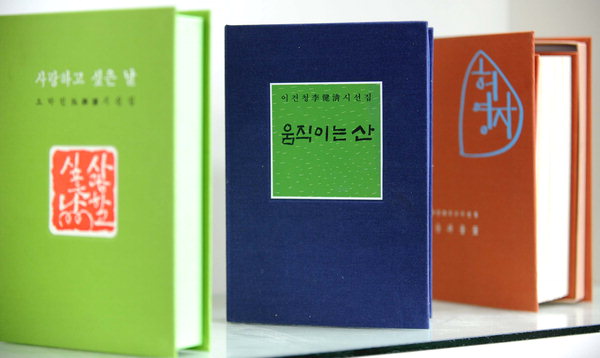

이 시집들은 한지에 납 활자로 인쇄하고 제본과 장정도 수(手)작업으로 이뤄진 1천권 한정본으로, 시인들이 자선한 시 100편이 실려 있다. 이 시집들은 제작 후 해판(판을 없앰)하기 때문에 같은 형태로 다시 찍을 수 없고, 매권마다 일련번호가 있어 소장 가치가 매우 높다는 평가다. 또 조판부터 인쇄와 제본에 이르기까지 모든 과정이 수작업으로 이뤄지고, 활판인쇄에 적합하도록 특수 주문 제작한 전통 한지를 사용해 보존성(1천년)이 높다는 점이 특징이다.

특히 1천권의 시집에는 시인이 직접 쓴 육필 사인이 매권마다 실려 있고, 표지 장정은 우리나라 북디자인의 선구자인 정병규 선생이 손수 담당해 책의 품격을 한층 높였다. 활판공방은 앞으로 이런 시집을 10년에 걸쳐 총 100권(활판공방 시인 100선)을 낸다는 계획이다. 활판공방은 또 여건이 되는대로 경남 의령군 신반 등지에서 전승되고 있는 한지 생산기술도 도입해 이 곳에서 직접 생산할 계획도 갖고 있다. 견학문의:(031)955-0085

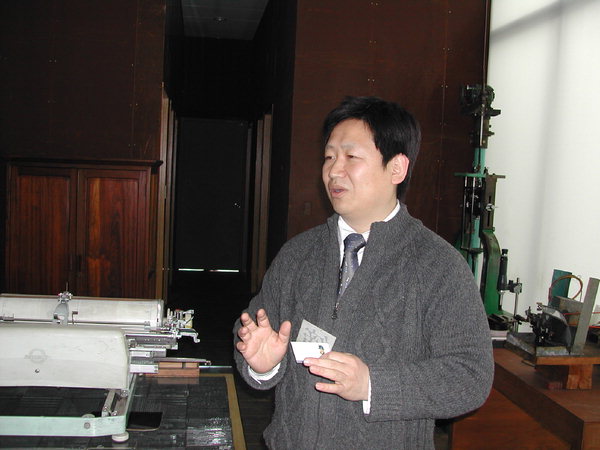

※ 인터뷰 / 박한수 활판공방 대표

활판인쇄 책만들기 가치있는일… 무형문화재로 인정 명맥 이어야

"채산성을 따지면 할 수가 없는 작업이지요."

활판공방 박한수 대표는 "유럽의 사례를 보더라도 활판인쇄는 반드시 그 명맥이 유지될 거라고 본다"면서 "천년을 견딘다는 한지에 활판인쇄 방식으로 책을 만든다는 것은 분명 가치있는 일"이라고 강조했다.

그는 "재소자들에게 인쇄술을 가르쳤다는 말을 듣고 안양과 제주교도소를 찾았지만 1990년대 초 활판인쇄기를 모두 폐기처분했다는 사실을 확인하고 매우 실망했다"면서 "그러나 수소문 끝에 전북 완주군 삼 례의 한 창고에 처박혀 있던 국판 4절(신문 절반 크기) 활판인쇄기와 서울 중구 만리동에서 수동 주조기를 어렵게 구해 지금의 활판공방의 문을 열 수 있었다"고 활판공방 조성 초기 어려움을 토로했다.

박 대표는 "기계 설비를 갖추어도 그것을 다루는 것은 사람인데, 이미 일선에서 물러나 고령인 기술자들을 찾기가 어려웠던 것도 큰 고충이었다"며 "이 분들은 앞으로 얼마나 더 일할 수 있을지 모르지만, 후계자를 키우기 위해서라도 '무형문화재' 같은 공인된 장인 자격을 부여했으면 좋겠다"고 밝혔다.

사진/임열수기자 pplys@kyeongin.com