수도권 3개 시·도의 쓰레기를 처리하는 인천시 서구 수도권매립지가 올해로 반입 20년째를 맞았다. 1992년 2월 경기지역의 폐기물을 최초로 반입한 이후 수도권매립지는 20년간 1조2천465만t의 쓰레기를 매립했다. 경인일보는 각종 통계를 통해 수도권매립지의 변천사를 살펴본다.

■ 수도권매립지 반입 20년

수도권매립지는 서해안 김포지구의 간척지 2천75만㎡에 조성된 세계 최대의 폐기물 매립장이다. 행정구역상으로는 인천시 서구 검단동과 검암·경서동, 경기도 김포시 양촌면 일대에 위치하고 있다.

정부는 서울 난지도 매립장이 포화상태에 이르자 1988년 동아건설로 부터 부지를 매입했다. 당시 환경관리공단(환경부)이 150억원, 서울시가 373억원에 땅을 매입했는데, 이 비율에 따라 수도권매립지 지분이 결정됐다. 매립지 토지 처분에 따른 소유금은 소유자인 환경부와 서울시가 용도결정의 권한을 갖게 됐다. 경인아라뱃길 사업부지 매각대금 논란의 시작이기도 하다.

수도권매립지는 1992년 첫 매립을 시작했다. 당시엔 3개 시·도와 환경부의 협의에 따라 수도권매립지 운영관리조합이 운영했고, 2000년부터는 수도권매립지관리공사가 운영하고 있다.

■ 반입인구 늘고, 반입쓰레기 줄고

수도권매립지는 서울 25개구(전체), 인천 9개 군·구(옹진군 제외), 경기 24개시(안성 등 7개 시·군 제외)에서 배출되는 쓰레기를 처리한다.

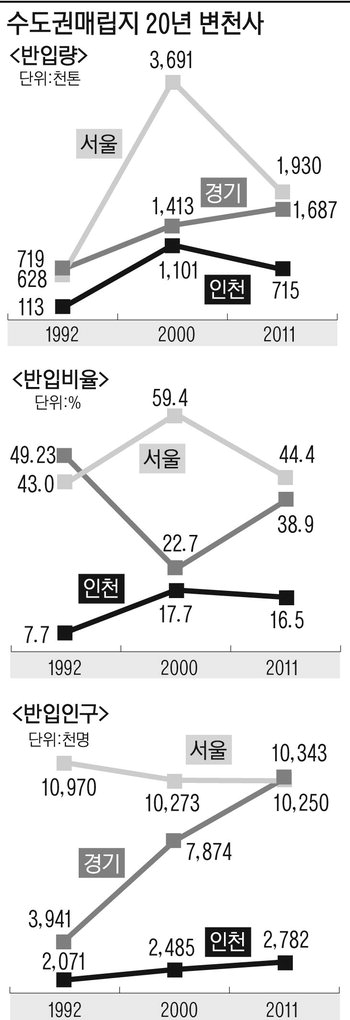

'2012 수도권매립지 통계연감'에 따르면 매립 초기였던 1992년 반입지역의 인구는 서울 1천97만명, 인천 207만명, 경기 394만명 등 총 1천798명이었다. 20년이 지난 현재(2011년 기준) 서울이 1천25만명으로 감소한 반면, 인천은 278만명, 경기는 1천34만명으로 증가했다. 전체 반입 인구는 2천337만명으로 20년전에 비해 539만명 늘었다.

각 시·도별 반입비율도 달라지고 있다. 매립이 시작된 1992년 서울·인천·경기의 반입비율은 각각 43%, 7.7%, 49.2%였다. 2011년엔 서울이 44.4%, 인천 16.5%, 경기 38.9%이다. ┃그래프 참조

인구는 늘었지만 폐자원 에너지화와 재활용 활성화로 반입량은 감소 추세다. 1993년 한해 수도권매립지 폐기물 반입량은 808만8천t이었다. 이듬해 1천166만4천t으로 최고치를 기록한 이후 폐기물 반입량은 점차 감소하고 있다. 2010년이 404만t으로 가장 적었고 2011년에는 433만t이 반입됐다. 20년간 한해 평균 반입량은 623만t이다.

■ 폐기물로 비춰본 사회상

1994년 전체 폐기물중 건설폐기물의 비율은 33%였다. 하지만 IMF로 건설경기가 좋지 않았던 1998년에는 19%로 감소했다. 또 2000년대 중반 56%까지 늘었던 건설폐기물 비율은 2009년 34%로 감소했다.

특히 인천은 건설폐기물이 가장 많았던 2002년 74만5천t에서 2011년 17만6천t으로 76% 감소해 3개 시·도중 변동폭이 가장 컸다.

한편, 쓰레기종량제 시행과 분리 수거가 생활화됨에 따라 생활폐기물의 비율도 1996년 50%에서 2011년 18%로 크게 줄어들었다. 폐기물 반입수수료는 생활폐기물이 1992년 4천원이었다 1999년 1만6천320원으로 증가했다. 종량제 봉투값과 직결되는 생활폐기물 수수료는 서민경제 안정을 위해 2012년까지도 같은 가격으로 유지되고 있다. 건설폐기물은 1992년 8천원에서 2012년 2만9천630원으로 인상됐다.

/김민재기자