벌써 100년 가까이 됐는데

세상은 여전히 우자생존을 믿는

우자(愚者)들이 많다

강하고 약함은 한때의 거품

약자를 배려하는 사람이 돼야

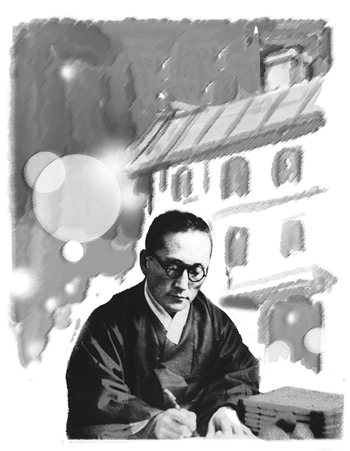

요즘 들어 필자가 하고 있는 일 가운데 하나는 일본의 한국문학 연구자가 쓴 책이 한국어로 번역되도록 돕는 것이다. '이광수의 장편소설 연구'라는 이 책은 필자의 대학원 동문이기도 한 와다 토모미 교수(도야마대학)의 것으로, 오차노미즈쇼보라는 관록 있는 출판사에서 펴낸 것이다. 저자 스스로 번역한 것을 필자가 한국어 감각에 맞도록 교정, 교열, 감수를 하는 것인데, 일은 간단치 않지만 연구 내용이 아주 흥미로워서 재미있게 하고 있다.

이 책의 3장에 이광수가 당대의 사회 진화론을 어떻게 받아들였는가 하는 이야기가 나온다. 이 대목이 예사롭지 않게 보였던 것은 이 사회진화론의 논리로부터 오늘날의 우리 또한 결코 자유롭지 못하기 때문이다.

저자는 말한다. 이 사회 진화론이라는 것은 다윈이 주창한 생물학적 진화론과는 궤가 다르다는 것이다. 이광수는 일본에 유학하던 1900~1910년대에 사회진화론 사상에 심취해 있었는데, 그것은 다음의 한 어구, 즉 '우자 생존'(優者生存·urvival of the best)이라는 말로 집약되어 표현될 수 있다. 여기서 '우자'란 최상급으로 표현되어 있는 것으로 미루어 짐작할 수 있듯이 가장 우월한 자, 곧 더 힘세고 더 능력 있는 자를 말한다. 그런데 이 어구는 다윈이 말한 '적자 생존'(survival of the fittest)과는 비슷하면서도 사뭇 다른 것이다. 우자생존이라는 말이 다른 자들과의 경쟁에서 승리라는 뜻을 강하게 표현하고 있는 데 반해 적자생존은 주어진 환경이나 토양에 적응할 수 있는 자가 생존할 수 있다는 것으로서 타자, 곧 다른 이들과의 투쟁이라는 뜻과 무관할 수는 없겠으나, 이것이 보다 강한 자의 승리와 약한 자의 도태를 직접 가리키지는 않는다.

와다 교수의 연구에 따르면 젊은 날의 이광수는 분명 우자생존에 경사된 사회진화론자의 면모를 가지고 있었다. 그 시대에는 우승열패, 문명개화, 부국강병 같은 투쟁 논리가 대단한 유행열을 이루고 있었고, 이러한 사상은 일본에서는 일찍이 후쿠자와 유키치, 중국에서는 양계초 등에 의해 폭넓게 받아들여진 것이었다.

그러나 이광수가 오로지 이러한 경쟁과 생존, 도태의 논리에 사로잡혀 있었을 수만은 없었을 것이라는 게 필자의 생각이다. 발 빠르게 근대화의 길을 걸으면서 제국주의 국가로 발돋움한 일본과 달리 식민지로 전락한 나라의 문학인이자 사상가인 이광수, 그가 만약 우자생존의 논리만을 추종한다면 그것은 '우자'인 일본의 조선 지배를 합리화하고 '열자'인 조선의 피식민 상태를 당연시할 수밖에 없었을 것이기 때문이다.

하기는 지금 이광수가 바로 그러한 사고 방식에 사로잡혀 있었노라고 주장하는 이들도 많다. 하지만 필자는 그렇게 생각하지만은 않는다. 이광수는 그의 대표작인 '무정'에서 무정(無情)한 세계를 버리고 유정(有情)한 세계로 나아가야 한다고 했다.

여기서 무정한 세계란 무엇이냐. 그것은 강한 나라가 약한 나라를 억누르고, 부자가 빈자를, 권력자가 권력 없는 이를, 지식인이 민중을 업신여기는 상황을 가리킨다. 그러므로 유정한 세계란 바로 그렇지 않은 상황, 우자생존의 원리를 지양하여, 강한 자가 약한 자를 배려하는 상황을 뜻한다.

이광수는 분명 '무정'에서 이렇게 말했다. 유정한 세상을 만들어야 한다고. 필자는 이러한 이광수의 주제의식이 지금까지 충분히 전달되어 오지 못했다고 생각하며, 이것이 이광수에 대한 많은 오해를 불러일으킨 아주 중요한 단초였다고 생각한다. 이광수를 그저 힘센 사람에게 붙고 자기보다 약한 사람에게는 가르치려 드는 속물 정도로 생각하는 경향이 아직도 강한 한국문학 연구 풍토인 것이다. 그러나 이광수는 그렇지만은 않았다.

이 '무정'과 관련하여 우리가 생각해 보아야 할 것이 있다. 그것은 우리 동양에서는 약자에 대한 배려를 아주 높은 덕목으로 쳐왔다는 것이다. 맹자가 '측은지심'을 가르친 것을 잊지 말아야 한다. 이 측은지심이 인간의 근원적 본성의 하나라는 것이다.

그러면 약자란 무엇이냐. 그것은 사회적으로 낮은 계층이고, 선거에서 패배한 자이며, 직업을 갖지 못한 백수들이다. 사회가 이 사람들에게 손을 뻗쳐 함께 살아가자고 하지 않는다면 그것이 바로 무정한 세상이 아니고 무엇이겠는가.

이광수의 무정이 세상에 나온 지 벌써 백년 가까이나 됐다. 그런데 세상은 여전히 우자생존을 믿는 우자(愚者)들이 많다. 달은 차면 기우는 것이요, 기운 달은 다시 차오르니, 강하고 약함이란 모두 한때의 거품이라 생각해야 할 것이다. 우리는 모름지기 약자를 즐겨 배려하는 사람들이 되어야 할 것이다.

/방민호 서울대 교수