병자호란 때 인조 피신 공로세워

남한산성 40여 비석중 단연 주목

지난해 유네스코 세계유산으로 등재된 남한산성 지수당 인근 화단에는 김훈의 소설 ‘남한산성’에서 ‘서날쇠’로 묘사된 서흔남(徐欣男)의 묘비 두 기가 나란히 서 있다. 그 중 하나는 온전한 것으로 1667년에 세워졌지만, 다른 하나는 반파된 상태로 남아 있다.

여기에는 ‘한씨부좌(韓氏祔左)’, 즉 부인을 합장했다는 내용이 나타나 있어 부인 사후에 새롭게 세운 것임을 알 수 있다. 원래 이 묘비는 남한산성 동문 밖 검복리 병풍산 묘소에 있었는데, 그 후손이 화장을 하면서 묘역이 없어졌고, 1998년 현재의 위치로 옮겨온 것으로 전해진다.

천민 출신의 서흔남은 남한산성 서문 밖 널무니에서 태어났다. ‘남한지’, ‘남한일기’에 따르면 병자호란 당시 기와 잇기와 대장장이로서 생계를 꾸려 살았고, 무뢰배 내지는 장사꾼으로도 생활했던 인물이다.

소설 ‘남한산성’에서 기와를 굽고 대장간에서 쇠를 두드리던 노비 ‘서날쇠’가 등장하는데, 바로 서흔남을 이른다.

그는 병자호란 당시 남한산성이 청나라 군대에 의해 겹겹이 포위 당해 성 안팎의 소식을 전할 수 없게 되자, 한지로 쓴 왕의 격서(檄書, 군병 모집을 독려하는 글)를 노끈으로 꼬아 옷에 얽어매고 누더기를 걸친 뒤 거지행세를 하며 성 밖으로 나가 삼남(三南) 지방과 강원도 장수들에게 전달했다. 또한 성 밖 적의 동태를 탐지해 보고하기도 했다.

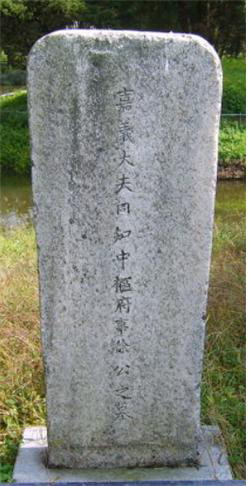

병자호란이 끝나고 인조는 그의 공을 기려 천인 신분을 면제하고 성과 이름, 그리고 훈련주부(訓鍊主簿, 종6품)라는 벼슬을 제수했다. 그의 묘비에 ‘가의대부(嘉義大夫) 동지중추부사(同知中樞府事) 서공지묘(徐公之墓)’로 새겨져 있는 것으로 보아, 최후에는 종2품까지 품계가 올라갔음을 알 수 있다.

비록 서흔남이 받은 벼슬은 직무가 부여되지 않은 허직(虛職)이었지만, 그가 노비 신분에서 재상급인 당상관에 오른 ‘인생역전’의 대표적 인물이라는 건 분명하다.

서흔남의 활약상을 전하는 이야기(설화)는 여러 가지가 있다. 병자호란 당시 서흔남이 인조를 등에 업고 무사히 남한산성 안으로 피신시켜 인조가 자신이 입고 있던 곤룡포를 벗어줬다는 이야기와, 서흔남이 청과의 전투에 참여해 청군 3∼4명을 죽이는 공을 세웠다는 이야기도 전해진다.

남한산성 내에는 40여 기의 비석이 있는데, 몇 기를 제외하고는 광주부윤과 광주유수 겸 수어사를 지낸 벼슬아치들의 선정비이다. 하지만 조선 시대 선정비 중 20% 정도만이 실제 ‘선정(善政)’을 펼친 목민관의 것이라는 연구 결과가 있어 남한산성 내 무수한 선정비에 눈길을 주는 사람은 별로 없다.

그에 비해 서흔남은 소설을 통해 충절의 상징이 됐고, 그의 행적은 새롭게 부각 됐다. 서흔남 묘비는 비록 초라하지만, 향토문화유산으로 지정됐다. 낮은 곳에서 참되게 살고자 하는 이들의 흔들리는 마음을 다잡아 주는 소중한 문화유산이다.

![[경기 문화유산을 찾아서·8] 이경석 신도비 ‘신구(新舊)의 비 ’](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201508/992898_554130_5515.jpg)

![[경기 문화유산을 찾아서·9] 경인 연안, 2000년 전에도 세계로 통하는 관문](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201508/994915_556132_0036.jpg)

![[경기 문화유산을 찾아서·10] 안성 청룡사 대웅전 기둥](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201508/996665_557906_4036.jpg)