병자호란 겪고 포루 시설 급조

청나라 압력 굴복 대부분 철거

조선 초기부터 전쟁에서의 주력 무기는 화포(火砲)였다. 하지만 1624년 남한산성의 수축을 맡았던 이서(李曙, 1580~1637)는 궁시 중심의 전통무기에 적합토록 산성을 축성했다.

남한산성에 단 한 곳도 포루가 없다는 지적에도 이서는 “포를 쏘게 되면 연기와 불꽃으로 사방이 어두워져 포루는 성을 지키는 일에 가장 방해가 된다”고 했다. 화포가 전장의 총아로 등장한 시대임에도 남한산성 축조 시 끝내 포루를 설치하지 않았고, 성벽도 궁시의 방어에 적합하게 소형 석재를 다듬어 얇고 높게 쌓았다.

1636년 병자호란이 발발하자 남한산성에서 항전하던 조선군은 결국 청나라의 화포 공격에 혼쭐이 났다. 청군이 남한산성을 엿볼 수 있는 규봉(窺峰)인 검단산과 벌봉에서 홍이포와 호준포를 쏘자 행궁까지 포탄이 날아들었고, 조선군은 대응 조차 못하고 속수무책으로 당하고 말았다.

병자호란이 끝난 이듬해인 1638년 조선군은 부랴부랴 화포에 대비코자 남옹성을 필두로 옹성을 설치하기 시작했지만, 이마저도 청의 압력으로 얼마 가지 않아 허물게 됐다.

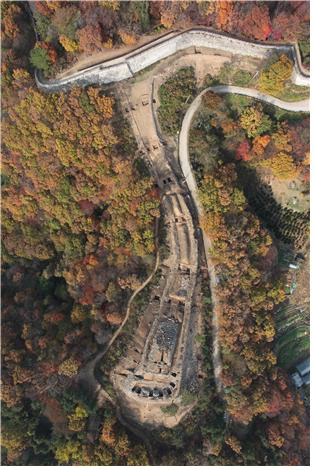

남옹성은 방어에 가장 취약한 남쪽 성벽에 덧대어 설치한 포루 시설로, 서쪽으로부터 1·2·3옹성을 일정 간격으로 배치했다. 5문에서 9문에 이르는 대포를 설치할 수 있는 포루를 마련하고 양쪽으로 나지막한 성벽, 즉 용도(甬道)를 쌓아서 본성과 연결했다.

1옹성에는 장대를 마련해 수어장대와 교신토록 했고, 2옹성에는 별도의 성루를 만들고 병사들이 수직(守直)할 수 있는 초소도 설치했다. 3옹성은 원래 원형이었던 포루를 개축하면서 방형으로 축조한 흔적이 확인된다. 결국 남한산성의 옹성은 ‘소 잃고 외양간 고치기’식으로 축조됐고, 이후 전투 한 번 치르지 않은 채 지금에 이르고 있다.

남한산성의 옹성들은 본성과 함께 축성된 것이 아니기 때문에, 본성과는 축조방식이 다르다. 구조상으로도 현격한 고도차가 나며 최적의 구조도 아니다. 한마디로 어설프고 불완전하다. 이는 당시 조선 정부의 모습과 다르지 않다.

문화유산은 시골집 마루에 걸려 있는 할아버지의 초상화와 같다. 초상화라는 매개체를 통해 고인이 된 할아버지를 만날 수 있고, 그의 행적을 되새길 수 있다. 세계유산 남한산성의 가치도 지금 우리의 모습을 반성케 하는 거울이 될 때, 더욱 귀중한 우리 모두의 역사문화 자산이 될 것이다.

![[경기 문화유산을 찾아서·9] 경인 연안, 2000년 전에도 세계로 통하는 관문](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201508/994915_556132_0036.jpg)

![[경기 문화유산을 찾아서·10] 안성 청룡사 대웅전 기둥](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201508/996665_557906_4036.jpg)