봉우리·누각·축성과정 상세기록

유적등재에는 기록물 존재 중요

‘세계인의 북한산성’ 등극 기대

‘북한지’는 나무 활자본으로 만든 책의 목판본으로, 1745년(영조 21년)에 제작된 북한산성의 종합적 인문지리지이다. 현재 국립중앙도서관, 서울대학교의 규장각, 한국학중앙연구원의 장서각 등에 원본이 보관돼 있으며, 2010년 문화재로 지정됐다.

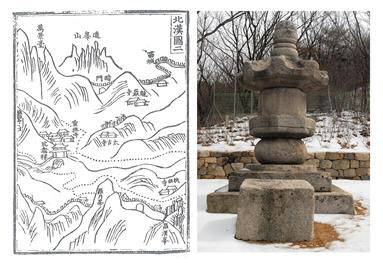

책머리에는 북한산의 지세, 북한산성의 윤곽, 절·도로·창고·문루·장대(將臺)·창고 등을 그려 놓은 ‘북한도(北漢圖)’ 3장이 있고 책 끝에는 편찬자인 성능의 발문이 있다.

그는 팔도도총섭(八道都摠攝)으로 1711년(숙종 37년) 북한산성을 축조할 때 승병들을 독려해 승영사찰 13곳을 창건·중창하는 데 이바지 했으며, 삼군부(훈련도감·금위영·어영청)를 도와 11.6㎞의 성벽을 단 6개월 만에 쌓는 데 크게 공헌했다.

이런 공훈으로 그는 북한산성의 도총섭을 35년간 맡게 된다. 그는 당시로는 ‘북한산성의 산증인’이라 할 수 있는데, 그가 도총섭의 직책을 그만두고 서윤(瑞胤) 스님에게 인계할 때 산성에 관한 14조를 지지의 형태로 기록한 책이 바로 북한지다.

이 북한지에는 북한산성의 축성 과정을 상세하게 기록하고 있다. 우리는 북한지를 통해 행궁, 삼군영, 경리청, 승영사찰, 대문과 암문, 누각 등의 이름을 정확하게 알 수 있다. 또한 북한산성의 숱한 봉우리 이름도 정확하게 파악할 수 있다.

뿐만 아니라 북한산성의 연혁을 포함해 이색, 김시습, 이익, 이덕무, 정약용 등이 북한산을 대상으로 지은 기행시와 산문도 접할 수 있다. 한 마디로 북한산성의 모든 것이 이 한 권의 책에 담겨져 있는 셈이다.

수원화성이 세계문화유산으로 등재되는 데 결정적인 역할을 한 것은, 현재 남아 있는 성벽과 더불어 화성 축조의 준공 보고서라 할 수 있는 ‘화성성역의궤(華城城役儀軌)’였다. 남한산성의 세계유산 등재에도 ‘중정남한지(重訂南漢志)’가 큰 힘을 보탰다.

이렇듯 기록유산은 뼈대만 남은 유적에 살과 피를 더해주고, 벙어리인 그들에게 말문을 터준다. 이런 의미에서 북한지가 지닌 학술적 가치는 지대하며, 북한산성을 ‘세계인의 산성’으로 등극하는 데 견인차 구실을 할 것이라 본다.