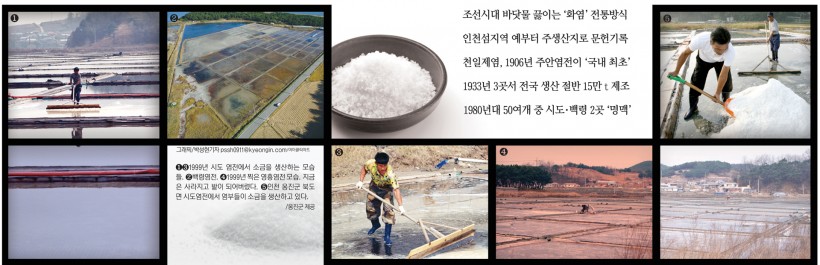

조선시대 바닷물 끓이는 ‘화염’ 전통방식

인천섬지역 예부터 주생산지로 문헌기록

천일제염, 1906년 주안염전이 ‘국내 최초’

1933년 3곳서 전국 생산 절반 15만t제조

1980년대 50여개 중 시도·백령 2곳 ‘명맥’

소금은 바닷가 사람들에게 유독 중요했다. 물고기를 아무리 많이 잡아봤자 저장할 수 있는 냉장고가 없었던 터라 소금에 절여 보관하는 ‘염장’이 필수였다. 젓갈을 담그거나 어획물을 보관할 때도 소금이 꼭 필요하다.

소금은 과거 인천 지역의 토산물 중 하나였다. 세종실록지리지를 보면 당시 소금 생산지는 인천 6개, 부평 7개, 강화 11개, 교동 3개 등 모두 27개소가 있었다고 한다. 지금은 충청도 태안이나 서산, 전라남도 신안군 섬지역이 주된 소금생산지이지만, ‘짠물’ 인천에도 염전이 있었다.

우리가 흔히 알고 있는 ‘천일제염’ 방식은 1906년(광무10년) 인천 주안염전이 최초였다. 주안 일대는 조수간만의 차가 크고 갯벌지역이라 제방을 쌓기에 적당했다.

경인철도를 통해 소금을 서울로 실어나르기에도 제격이었다. 이후 소래와 군자 등 수인선 근방에도 염전이 생겼다. 1933년 주안, 남동, 소래 3개 염전에서는 전국 생산량의 절반인 15만t을 생산할 정도였다.

한국전쟁 이후 황해도 연백염전이 북한에 속하게 되고, 6·25 전쟁 이후 염전이 파괴되면서 소금 생산량이 급감했다. 정부는 1952년 소금 증산 5개년 계획을 세워 염전 증설을 권했다.

천일제염 방식이 인천의 여러 섬지역으로 유입된 시기도 이 때 즈음으로 알려졌다. 영흥도, 백령도, 영종도, 용유도, 강화도 등지에서 천일염전이 발달했고, 섬에서 생산된 소금은 자체 소비를 하기도 했고, 남은 소금은 다른 섬이나 육지에 팔기도 했다. 하지만, 오히려 염전 장려 정책은 소금 공급 과잉을 낳아 불황을 겪기도 했다.

공교롭게도 천일염의 시발지였던 주안염전은 사라지고 없지만, 옹진군에서는 북도면 시도염전(15만1천753㎡)과 백령면 백령염전(6만6천456㎡) 2곳이 천일염의 명맥을 이어가고 있다.

1960~70년대 들어 주안에 공단이 들어서고 경인고속도로가 개통하는 등 경제·물류의 중심이 되면서 소금을 생산하던 염전 자리는 공장이 대신하기 시작했다. 올해 북도면 시도 염전은 20㎏들이 1만5천포를 생산해 냈다고 한다.

지금은 ‘소금=천일염’이라는 공식이 자리 잡았지만, 사실 오래전부터 전해 내려오는 소금 생산 방식은 지금과 확연히 다르다.

인천대 인천학연구원에서 2008년 펴낸 ‘인천 섬 지역의 어업문화’와 각종 문헌에 따르면 백령도 등 서해 5도 소금 생산의 역사는 조선시대로 거슬러 올라간다. 선조실록에는 “황해도 백령도 등에 소금을 구워 국가와 어려운 백성을 구하자”는 내용이 나오고, “임금이 백령도에 소금을 굽는 것을 허락한다”는 내용이 나온다(선조26년).

정조실록에도 “대청도와 소청도에 사람을 모아 살게 했고, 또한 소금을 굽게 했다”는 기록이 있다.(정조 17년) 광해군 일기에는 “수군(水軍) 가운데 50명을 선발하여 소금을 굽는 일에 동원하기도 하였다”는 기록이 있다.(광해 6년)

조선의 실학자 서유구(1764~1845)가 쓴 ‘임원경제지’(林園經濟志)에는 지금은 경기도 안산으로 편입된 대부도에 대해 “남양부의 서쪽 13리 바다 가운데 있고 섬은 넓고 비옥하여 농사를 지을만하고 또 고기와 소금이 풍부해 사람들이 부유하게 산다”라는 기록이 있다. 이처럼 인천 섬지역은 예부터 한반도의 주된 소금 생산지로 기록되어 있다.

여기서 주목할 부분은 “소금을 굽는다’는 표현이다. 요즘 같으면 염전의 바닷물을 햇볕에 말려 소금 결정을 만들어내는 천일제염 방식이 주로 사용되지만, 당시만 해도 바닷물을 끓여 소금을 얻어내는 ‘화염’(火鹽) 방식이 주를 이뤘다.

화염은 ‘자염’(煮鹽)이라고도 불렀는데 여기서 ‘자(煮)’는 ‘삶다’라는 뜻을 갖고 있다. 불에 굽는 소금, 또는 물에 끓여 삶은 소금이라는 뜻이다.

화염은 갯벌을 말려 염가루를 만들고 염가루에서 높은 염도의 간수를 추출한 뒤 간수를 솥에 끓여 소금을 얻어내는 방식이다. 이런 방식으로 소금을 구워내는 곳을 ‘염벗’이라고 했다.

염벗은 바닷가와 가까운 곳 중에도 바닷물이 들어오지 않는 높은 지대에 지었다. 과거 화염은 장봉도, 선재도 등 염전이 없는 지역으로 팔려나갔고, 일부는 인천, 서울 등지로 나갔다.

한국전쟁 이후 섬 지역도 천일염 제조 방식으로 바뀌었다. 천일염 제조방식은 화염과는 다르다. 천일염은 조수간만의 차가 크고 건기와 우기가 뚜렷하며, 햇볕이 쬐는 날이 많은 지역에서 주로 생산된다.

염전은 바닷물을 끌어넣어 저수하는 저수지, 바닷물을 증발 농축시키는 증발지, 소금물에서 소금결정을 만들어 내는 결정지 등 3개소로 나눠진다. 저수지에 가둔 바닷물은 일정기간이 지나면서 염도가 높아지고, 증발지로 흐른 물은 염도가 더 높아진다.

여러 단계로 소금물이 흘러가는 동안 물은 햇빛을 받아 증발하고, 소금 결정이 생긴다. 이를 계속 긁어 모아 건져내면 비로소 소금이 만들어진다. 소금생산은 2월부터 10월까지 이뤄지는데, 5~6월이 비가 적게 오고 날씨가 화창해 소금 생산의 적기다.

1980년대 후반만 해도 50여개나 있던 옹진군의 염전은 지금 대부분 자취를 감췄다. 영흥도 염전은 일부 염전 터만 남아 있고, 대부분 농지로 바뀌었다. 한 때 옹진군이었다가 중구로 편입된 용유도와 무의도에도 10여개의 ‘염벗’이 있었다고 한다.

과거 인천과 옹진 섬지역의 명성을 높이는 데 한 몫 했던 소금은 옛날 이야기가 됐다. 소래염전 자리에 만들어진 생태공원에서 옛 소금창고의 정취를 느낄 수 있을 뿐이다. 또 지금 옹진군을 자랑하는 주요 토산물은 꽃게나 홍어, 김 등 다른 수산물이 대신하고 있다.

그래도 일부 남아 있는 염전의 염부들은 소금땀을 흘리면서 그 명맥을 이어가고 있다. 옹진군의 염전이 있기에 바다를 무대로 살아가는 인천에게 염전은 흘러간 과거가 아니라 여전히 현재일 수 있다.

/글 = 김민재기자 kmj@kyeongin.com