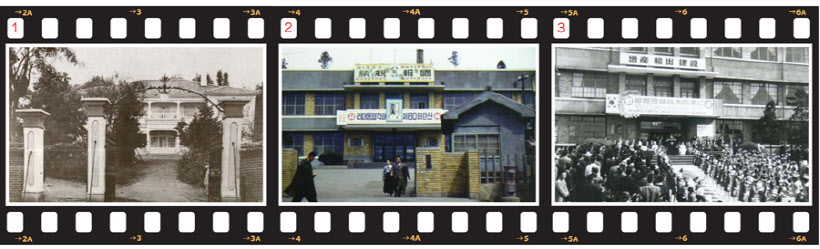

1883년 일본이 세운 서양식 목조 건축물인 '영사관' 자리

인천부청사로 사용되다 광복후 1985년까지 시청사 활용

잘 보존된 외관에 비해 증축·새단장 탓 내부 원형 사라져

전쟁때 '반동 숙청' 상흔도… 4·19이후 민주화 항쟁지로

강화도조약을 근거로 1880년 원산에 자국의 영사관을 지었으며, 1883년 인천영사관, 1884년에 부산영사관을 세웠다. 세 곳에 지어진 건물들은 모두 의양풍(疑洋風·일본 목수들이 서양식 건물을 흉내낸 목조 건축) 양식의 2층 건물이었다.

인천영사관은 인천 최초의 양관(洋館)이었다. 벽돌과 목재 등 주요 건축자재 전부를 일본에서 수입해 건립된 인천영사관은 1906년 2월부터 이사청(理事廳)으로 변했다. 영사관 기능에서 벗어나 통치기구가 된 것이다. 1910년 일제강점기 이후에는 인천부청으로 사용됐다.

건물은 1932년 8월 새로운 부청을 짓기 위해 헐렸다. 이때가 지금의 인천 중구청이 착공된 시기이다. 착공 이후 모두 6번의 설계변경을 거쳐 1933년 6월 준공했다. 지하층과 지상 2층의 인천부청사가 새롭게 탄생한 것이다.

손장원 인천재능대 교수가 쓴 '손장원의 다시 쓰는 인천근대건축'(간향미디어랩 刊)에 따르면 새 부청사는 간소화된 1930년대 근대주의(모더니즘) 건축 양상을 띠고 있다. 벽돌조이며, 스틸새시 창문을 설치하고 외벽은 타일로 마감됐다.

수평의 긴 띠창, 커튼월(Curtain Wall) 기법의 유리창 등에 모더니즘 양식이 강하게 표현됐다. 또한 외관을 구성하고 있는 스크레치 타일은 당대에만 볼 수 있었던 특징이다.

준공 이후 본관 좌우에 동·서별관을 증축했는데, 정확한 시기에 대한 기록은 없는 상태이다. 1964년 8월에는 본관을 3층으로 중축했다.

이 건물은 광복 이후 경기도 인천시청사, 인천직할시청사(1981~85)로 이용됐으며, 이후 중구청사로 사용되고 있다.

인천 중구청사는 건립 이후 지금까지 관공서로만 사용돼 외관은 비교적 잘 보존돼 있다. 반면, 지속적인 증축과 대대적인 새 단장으로 내부 원형은 찾기 힘들다. 하지만 개항장의 중심에서 일제강점기와 해방, 그리고 근대를 거치며 인천 행정의 상징으로 남아 있는 중구청사는 건축의 미(美)와 함께 인천시민의 삶의 자취를 간직하고 있다.

지역의 한 원로는 '영욕이 교차하는, 우리 근현대사를 상징적으로 보여주는 건물'로 인천 중구청을 표현했다.

1945년 8월 15일에 해방을 맞고 수일 동안 인천부청사에서 시커먼 연기가 타올랐다고 한다. 당시 본국으로 귀환해야 하는 일본인들이 떠나기 직전에 자신들의 악행이 기록된 문서들을 태우면서 검은 연기가 하늘을 뒤덮은 것이다.

조우성 인천시립박물관장은 "일본인들의 증언도 있었다"면서 "정신대를 비롯해 각종 징용과 징병 등 자신들이 식민지로 삼은 곳에서 저지른 악행들을 숨기려고 모든 관련 문서들을 태우고 돌아갔다"고 말했다.

광복 후, 38선이 그어지고 황해도 쪽에서 피란민들이 대거 인천으로 몰려왔다. 시청 인근 학교에 피란민들을 수용했는데, 당시 인천시청사 앞 광장에 커다란 가마솥을 가져다 놓고 밥을 지어서 주먹밥 등을 피란민들에게 배식했다고 한다.

한국전쟁 발발 후 북한군이 내려오면서 당시 지주와 공무원 등 공산당에 반하는 인물들에 대한 숙청이 진행됐던 공간도 인천시청사였다. 북한체제에 '반동분자'로 낙인찍힌 인사들은 청사 지하에 갇혔으며, 청사 앞에선 공개 처형도 진행됐다.

조 관장은 어린 시절 아버지(문인이었으며, 경기매일신문 편집국장과 논설위원을 지낸 조수일 선생)께 들은 이야기를 해줬다.

"당시 모 통신사 지사장 자리에 계셨던 선친도 시청 지하에 갇혔다고 해요. 목숨이 위태로운 상황이었는데, 과거 사무실 직원으로 데리고 있던 사람이 공산당 간부였고, 그 사람이 몰래 도와줘서 빠져나올 수 있었다고 해요. 이후 현재 용현동 부근에 숨어있다가 배를 타고 화성(송산)으로 가서 남쪽으로 피란 가셨습니다."

9·15 인천상륙작전 이후 시가전의 상처를 고스란히 품은 인천시청은 1960년 4·19 의거를 기해선 민주화 항쟁지로 변모했다.

당시 중학교 2학년이었다는 조 관장은 "주로 데모는 동인천과 경동사거리 등에서 이뤄졌다"면서 "성명서 낭독 등 상징성이 있는 행사들은 인천시청사 앞에서 열렸다"고 회상했다. 이어서 "행사들 중 학생들이 직접 작성해서 인천시청사 앞에서 낭독했던 '이승만 대통령에게 보내는 글'이 기억에 남는다"고 말했다.

조 관장은 1985년 인천직할시청의 현 남동구 구월동 이전에 대해선 아쉬웠다고 했다.

"당시 지역민의 동의가 없었어요. 시청이 이전하면 도시 공동화 현상이 예상됐으며, 실제로 나타났죠. 이후 구청장들의 노력으로 현재 많이 활성화됐지만, 아쉬움을 표시하던 사람들이 많았습니다."

인천 중구청사는 2006년 4월에 등록문화재 제249호로 지정됐다.

유용한 내부 공간을 만들어 사람들의 활동 공간으로 존재하는 건축은 외관이 갖는 형태와 색채가 모여 또 다른 차원의 도시 공간을 연출한다. 어떤 사람이 그 안에 들어가 활동을 하면 그 공간은 물리적 한계를 넘어 새로운 생명력을 지니게 된다.

이러한 관점에서 건축은 상호 관계의 문화이자 예술, 산업이다. 인천 중구청사는 이 같은 건축의 속성을 잘 드러낸다.

/글 = 김영준기자 kyj@kyeongin.com · 사진 = 조재현기자 jhc@kyeongin.com