ㄱ자 안채·ㄴ자 사랑채, ㅁ자 정원 둘러싼 모양… 질 좋은 소나무 '홍송' 사용

주거용 주택, 2004년 식당으로 용도 바꿔 출입문·화장실 위치 등 상당수 변경

개항기 이후 현대화 건축양식인 '튼 입 구(口)' 형태 전통한옥 ㄷ모양 벗어나

원형 보존안돼 문화재 등록 못했지만 "사용자 목적에 맞게 변형된 집" 큰 의미

인천시 남구 소성로 326번길 4(문학동 376의 4)에 있는 한옥은 사용 목적에 따라 건물이 바뀌는 모습을 볼 수 있는 고택이다.

건축물대장엔 이 건축물의 사용 승인 연도를 1943년으로 기록하고 있지만, 이전 거주자들의 증언 등을 토대로 실제 건축 연도는 1910~1930년대로 보는 사람도 있다. 이 건축물은 현재 인천의 '옛' 집의 명성보다 순두부가 일품인 '맛' 집으로 널리 알려져 있다.

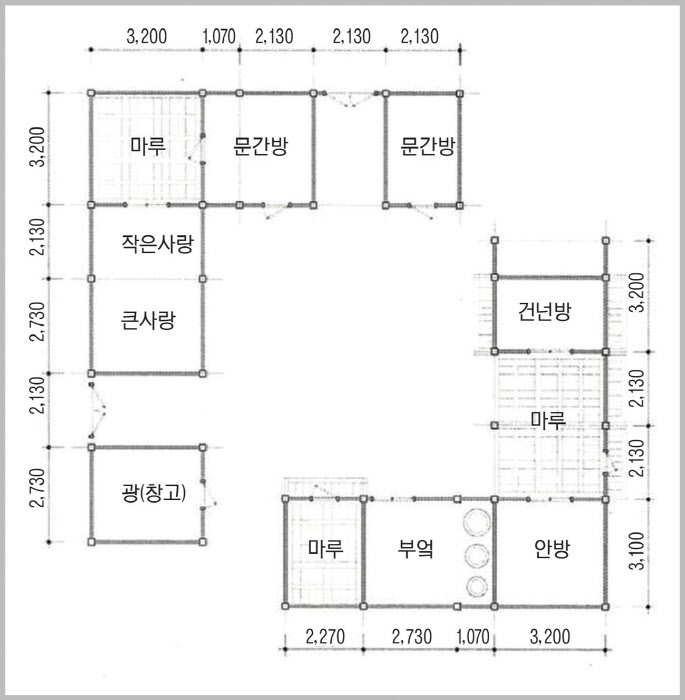

인하대박물관이 2002년 발간한 '문학산의 역사와 문화유적' 보고서를 보면 이 집이 주거용으로 사용됐을 때의 모습이 비교적 상세하게 기술돼 있다.

'김 씨네 집은…북향집으로 ㄱ자형 안채와 ㄴ자형 사랑채로…'라고 기술된 부분을 보면 2002년까지만 해도 현재 화장실 위치에 있었던 문을 통해 집을 출입했던 것으로 추정할 수 있다.

아울러 안채와 사랑채를 각각 주인과 머슴들이 사용한 것으로 나오는데, 주인의 위엄을 높이기 위해 안채가 있는 건물의 높이를 사랑채 건물보다 한 계단 높게 지었다고 한다.

보고서를 작성했던 정연학 국립민속박물관 연구관은 "이 집이 지어졌을 당시엔 한옥보다는 초가집이 주변에 많았다"면서 "이 집은 마루나 서까래 등에 사용한 나무가 일반 소나무보다 질이 좋은 홍송(紅松)을 사용한 것으로 볼 때 꽤 재력을 갖춘 사람이 지었을 것"이라고 말했다.

이 집은 인천도호부(仁川都護府)가 있는 곳에서 직선 거리로 200~300m 떨어져 있다. 자연스레 주민들의 거주 공간이 됐고 인천의 역사와 문화 중심지로 발전했다. 그러나 개항기를 전후해 인천의 행정과 주거의 중심이 지금의 중구청 인근으로 옮겨가며 이 지역은 서서히 쇠락한다.

이런 환경에서 소성로 326번길 4에 있는 이 집은 개항기 이후에 인천에서 현대화되어 가는 한옥 건축 양식을 엿볼 수 있는 건물 중 하나라고 평가받고 있다.

지난 14일 오후 이 건축물의 내·외부를 둘러봤다. 도로를 향해 난 미닫이 문 2개를 열고 들어서면 가운데 네모난 형태로 조성된 작은 정원이 가장 먼저 눈에 들어온다. 좌우로는 각각 니은(ㄴ), 기역(ㄱ) 형태의 건물이 정원을 둘러싸고 있는 듯한 모양을 하고 있다.

위성사진을 통해 이 집을 내려다보면 건물의 구조가 미음(ㅁ) 형태를 하고 있다.

과거 주거용으로 사용됐던 이 집의 내부 구조는 김상태(52)씨가 식당 영업을 하면서 그에 맞춰 변경했다. 김씨는 "2004년 가게를 열기 전 방 구조를 비롯해 출입문의 위치 등을 식당 운영하기 편리한 방식으로 바꿨다"고 설명했다. 그의 설명에 따르면 이 집의 출입문은 지금의 위치가 아닌 곳에 두 군데가 있었다.

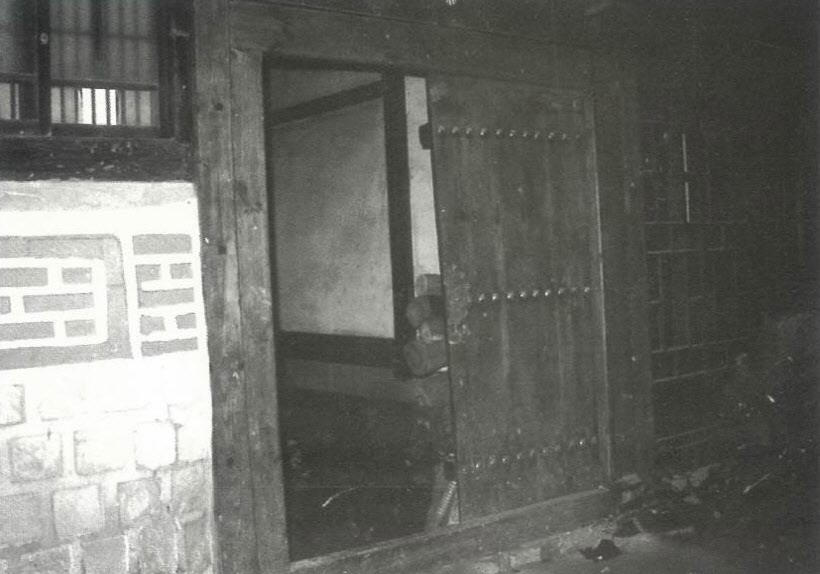

김씨는 "지금은 주방으로 쓰고 있는 곳과 화장실이 있는 곳 등 두 곳에 출입문이 있었다"며 "주 출입문의 역할을 했던 대문의 위치는 현재 화장실 위치에 있는데 화장실을 만들면서 없애버렸다"고 말했다. 이어 "지금의 문은 식당을 하기 위한 리모델링 과정에서 두 건물 사이에 새로 만든 것"이라고 덧붙였다.

건물의 출입문 형태는 주방 입구에 보이는 냉장고 뒤편에 남아 있는 출입문을 통해 확인할 수 있었다.

가게 출입문을 통해 들어와서 좌측을 보면 니은(ㄴ) 형태의 건물은 안방과 건넌방, 마루 등이 있다. 안방에는 부엌과 또 다른 마루가 붙어 있었다고 하지만 지금은 벽을 트면서 하나의 방이 됐다. 안방과 건넌방 사이에 있는 마루도 음식점을 열면서 공간을 넓게 사용하기 위해 건물 바깥쪽으로 2m 가량 확장했다.

또 음식점 출입문으로 들어와 우측에 있는 기역(ㄱ) 형태의 건물은 음식점 주방과 꺾인 형태의 방으로 돼 있다.

음식점 이전에는 지금 주방의 위치가 물건을 보관하는 광으로 사용됐으며, 출입문을 두고 사랑채와 마루, 문간방 등이 있었다고 한다. 건축역사학자인 손장원 인천재능대 교수는 이런 형태의 집들을 '튼 입 구(口)' 형태의 도시형 한옥이라고 설명했다.

손 교수는 "한옥의 형태가 개항기를 거치면서 전통 한옥의 형태인 디귿(ㄷ) 형태의 한옥을 벗어나 이 집처럼 튼 입 구 형태의 도시형 한옥으로 변모해 간다"며 "문화재적 가치를 따지기 보다는 과거 한옥의 건축 형태를 보여주는 한 사례"라고 말했다.

이어 "건물 정 가운데 있는 미음(ㅁ) 형태의 정원은 일본식 정원을 도입한 것으로 보이며, 나무나 꽃들을 심어 원래 있었던 대문(현재 화장실) 밖에서 안주인이 생활하는 안채를 가리는 효과도 있었을 것"이라고 덧붙였다.

이 집은 수 년 전 인천시를 통해 문화재 등록을 추진했으나, 원형의 모습을 거의 보존하지 못하고 있는 등의 이유로 문화재 등록은 되지 못했다.

그러나 건축물이 과거 형태의 고유한 모습을 유지하고 있지 않지만, 배성수 인천시립박물관 전시교육부장은 "사람이 살면서 쓰임에 맞게 건축물을 변형해 가는 것이 오히려 '집'이라는 측면에서 봤을 때 더 의미가 있을 것"이라고 말했다.

/글 = 신상윤기자 ssy@kyeongin.com · 사진 = 조재현기자 jhc@kyeongin.com

![[인천 고택기행·7] 옛 드림보트클럽 '부평 부일식당'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201602/20160216010004518_1.jpg)