엄마가 아이에게 젖먹이듯 조건·대가를 기대하지 않는것

공동체 살리는 '인성+품앗이 운동' 나눔의 씨앗 통해 열매

선조들의 지혜, 경기도 풀뿌리 정신문화로 자리매김 했으면

지금 우리 사회엔 철학이 없어요. 사회가 이기심으로 가득하고 혼탁해. 세월호 선장 봐요. 승객을 두고 혼자 살려고 몰래 빠져나온 건 이기주의의 극단이죠. 우리 모두 목격했으니 이제는 이를 극복해낼 방안을 찾아야 한다는 거지. 난 그 답이 품앗이에 있다고 봐요.

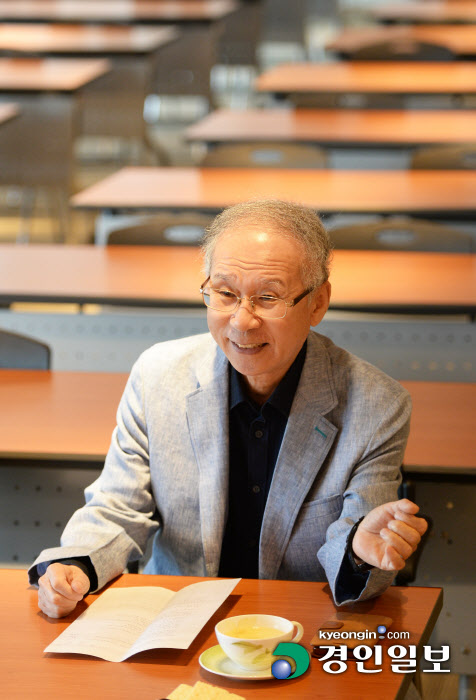

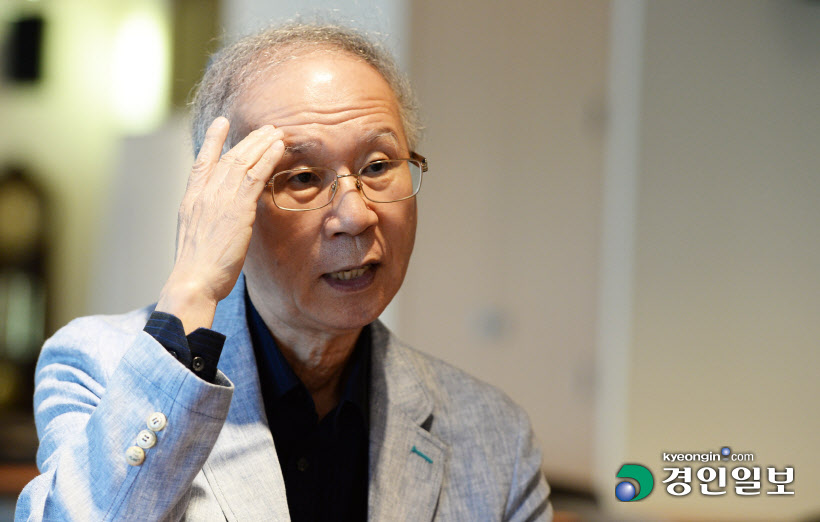

최창섭 서강대 명예교수. 미디어 분야 대표적인 학자이자 논객으로 얼굴이 알려진 언론학계의 석학이다. 그런데 최근 그의 관심은 온통 '품앗이'에 쏠려있다. 국회품앗이포럼 공동대표라는 낯선 직함을 달고 3년째 '품앗이 운동'을 벌이고 있다.

20년 전 고(故) 이동원 내무부 장관이 품앗이를 전파하기 위해 만든 '(사)H10O품앗이운동본부'의 부탁으로 특강을 하면서부터다.

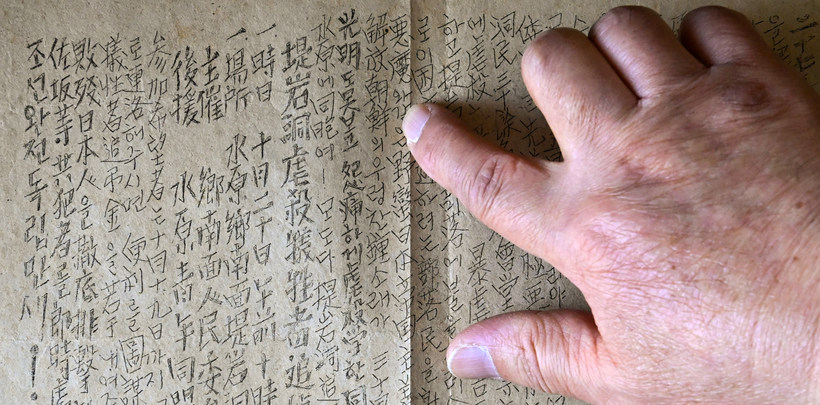

최 교수는 우리 전통인 품앗이에 대한 개념을 정립해 달라는 본부의 요구에 자료를 찾았지만 책 한권 없고 논문 몇편이 전부라는 사실을 안타까워하며 '품앗이의 길'을 저술하면서 그 스스로 품앗이 전도사를 자처하고 있다. 최 교수가 생각하는 '품앗이'의 시대적 의미와 현대적 변주 가능성을 탐문해 봤다.

품앗이는 일손이 부족할 때 이웃농가로부터 도움을 받고 일로 갚는 노동형식이다. 농경시대를 살던 조상들의 삶의 지혜라고 교과서에서 배운 기억이 난다.

그런데 품앗이가 산업화·도시화된 현대에 적합할까. 좋은 걸 몰라서 안 한 게 아니라 더 이상 적용할 수 없는 '유물'아닐까. 아니라면 너무 이상적이거나···. 반신반의, 의문을 하나가득 품고 최 교수의 얘기를 먼저 들어봤다.

"품은 일·노동·수고를 뜻하고, 앗은 받아들임을 뜻합니다. 즉 상대방이 제공하는 '수고'를 고맙게 '받아들인다'는 의미죠. 이건 기본적으로 '한쪽이 일방적으로 줌'을 뜻합니다. 주는 사람이 후에 돌려받을 것을 기대하는 방식이 아니라 주고, 주고, 또 주는 것이 품앗이인 겁니다. 따라서 이는 영어권의 '기브 앤 테이크(give and take)'와는 전혀 다르죠. 줄 때부터 돌려받을 것을 기대한다면 품앗이가 아닙니다."

한쪽의 일방적인 희생? 그렇다면 품앗이는 '이상'에 가까운 것 같다. 최 교수는 부정 대신 이솝우화 같은 얘기를 들려주는 것으로 대신했다.

"어느 날 손이 입에게 말합니다. 난 얻는 것도 없이 매일 너한테 먹을 것을 넣어주고 있어. 넌 좋겠다, 매일 맛있는 걸 먹어서. 입이 어처구니 없다고 답하죠. 나도 먹는 것 하나 없어. 모두 잘게 부숴서 위에다 내려줬을 뿐이야. 위야, 넌 좋겠구나. 거저 얻어먹어서. 비아냥대는 말을 들은 위가 기분이 언짢아져 대꾸합니다. 나도 얻는 건 없어! 혈관 이곳저곳에 공급했을 뿐 도대체 나도 내가 뭘 얻었는지 모르겠네. 서로 상대를 위해 대신 일해 줬다며 생색내던 손과 입과 위는 결국 서로에게 아무것도 해주지 않기로 합니다. 손은 입에 먹을 것을 안 넣어주고, 입은 안 씹고, 위 역시 혈관으로 공급하는 일을 중단한 거예요. 그러자 손이 기력이 빠져서 더는 아무런 일도 할 수 없게 됩니다. 그제야 손은 아무것도 얻고 있지 않았지만 사실 모든 것을 얻고 있었다는 걸 깨닫습니다. 품앗이도 이와 같은 이치인 거죠."

품앗이로 움직이는 사회는 인체와 같다는 비유다. '한쪽이 일방적으로 줌'으로써 주는 쪽이 손해인 것 같지만 사실은 자기도 모르는 새 받게 된다는 것. 인체가 신비롭게 아귀가 맞아 돌아가는 것처럼 품앗이 사회는 모두가 일방적으로 줌으로써 아귀가 맞아지는 것이다. 최 교수는 모자관계도 품앗이라고 설명했다.

"엄마가 아이에게 젖을 줄 때 뭘 기대하고 주는 게 아닙니다. 그렇다고 아이가 엄마한테 젖에 대한 대가를 지불하지도 않죠. 세대가 세대를 이어서 품을 나눠줌으로써 사회가 유지되고 있는 겁니다."

그렇다면 품앗이는 기부(donation)의 일종으로 보면 되지 않을까. 최 교수는 손사래를 친다.

"기부와도 다르죠. 기부는 대상을 모른채 주는 것이지만 품앗이는 분명한 대상이 있습니다. 이스라엘의 키부츠와도 다르죠. 키부츠는 공동노동을 통해 똑같은 양의 결과물을 가져 가지만 품앗이는 획일적이지 않습니다. 2013년 유네스코가 세계무형문화재에 등재한 김장문화를 보세요. 같은 아낙네들이 김장을 하지만 집집마다 김치 맛이 다르죠. 공동으로 하지만 획일문화가 아닙니다. 개성을 존중하죠. 그래서 품앗이는 세계 다른 용어로 번역을 할 수가 없어요. 품앗이는 Pummasi(품앗이 발음을 영문으로 옮긴 것)인 겁니다."

누군가에게 그가 필요로 하는 것을 일방적으로 주는 품앗이가 각자의 삶을 살기 바쁜 시대에 실현 가능할까. (사)H10O품앗이운동본부는 품앗이 운동을 'Thank you from Korea'라는 행사를 통해 하고 있다.

해외의 한국전 참전용사를 찾아가 66년전 한국전쟁에 품을 내 준 것에 대해 감사하며 그들의 발을 씻겨주는 세족식 행사는 감동 그 자체라고 최 교수는 전한다.

"한국전에 참여한 공을 감사히 받아들이고, 우리가 그들에게 정성 들여 감사를 표하는 자립니다. 그 자리에 우리는 '품앗시드(seed)'를 데리고 갑니다. 본부에 회원으로 있는 어린이들과 동행해 참전용사의 품앗이가 세족식이라는 품앗이로 바뀌어 전달되는 과정에서 나오는 감동을 아이들이 같이 느끼게 하는 것이죠. 이것을 품앗시딩(seeding)이라 부릅니다."

최 교수가 말하는 품앗이운동의 핵심은 품앗시딩에 있다. 그의 저서 '품앗이의 길' 초반에 '노인과 손주를 위한 과일나무'라는 글이 나온다. 등이 굽은 노인이 과일나무 묘목을 심자 지나가던 나그네가 언제쯤 그 열매가 열리겠느냐 묻는다. 노인이 한 10년쯤 걸릴 것이라 답하자, 나그네는 웃으며 오래 사셔야겠다고 농을 건넨다.

노인은 어렸을 적 과수나무에 과일이 많이 열렸다며 "그 나무들은 내가 어렸을 때 아버지와 함께 심은 나무들일세. 나의 아버지는 생전에 저 나무들의 열매를 맛보신 적이 없었지. 이제 내가 심은 이 나무의 열매는 내 손주들이 맛볼 수 있지 않겠나('품앗이의 길' 21쪽)"라고 말한다.

조건없이 남에게 주는 품앗이 운동은 사실 주는 당사자가 직접 되받지 못할 테지만 그 행위가 씨앗을 뿌려 우리 후손들이 열매를 따먹지 않겠느냐는 뜻이다. 한편 그것은 지금 우리가 품앗이 씨앗을 뿌리지 않는다면 우리 후손들은 거둘 것이 없다는 경고이기도 하다.

최 교수는 인성을 머리에, 품앗이를 육체에 비유한다. 사람의 마음인 인성은 보이지 않지만 품앗이라는 행동을 통해서 드러나기 때문이다.

"품앗이는 '인성이 드러나는 행동'이기 때문에 책으로 학습한다고 되는 것이 아닙니다."

품앗이는 알고 있는 것을 실천할 때 의미가 생성되는 개념이라는 것이다. 따라서 자식이 부모의 품앗이 행동을 보고 느껴 배우게 하는 수밖에 없다.

"그래서 나는 품앗이 운동을 '인품운동'이라 부릅니다. 인성과 품앗이의 줄임이기도 하지만 인품을 살리는 운동이기도 한 것이지요."

최 교수는 "부모들이 아이들을 데리고 '놀러' 갈 것만이 아니라, 공동체를 만드는 현장에서 함께 호흡했으면 좋겠다"고 부모의 역할을 강조했다.

품앗이는 돌아보면 요즘에도 다양한 모습으로 현존한다. 강원도 양양의 한 마을이 품앗이로 이엉을 엮어 지붕을 얹는 데 가장 연로한 집의 이엉부터 엮어 얹어주는 것이나, 서울시 동작구에서 지역화폐와 품앗이 통장을 매개로 마을공동체 사업을 하는 것까지 다양하다.

꼭 품앗이라는 이름으로 불리지 않더라도 엄마들이 '맘카페'를 통해 공동육아 당사자를 찾아 품을 나누는 것이나, 농협이 농번기에 조합원을 위해 일손돕기를 나가는 것도 언제 돌려받을 것을 약속하지 않은, 품앗이라고 볼 수 있다.

결국 품앗이는 새로운 개념이 아니다. 이 모든 행위는 필요에 따라 어디선가 이뤄지고 있는 것인데, 굳이 품앗이란 이름을 붙여야 하는 걸까. 최 교수의 답변은 명쾌하다.

"가는 길을 제시하자는 거죠. 우리는 우리가 뭘 하는지도 모르는 채, 어디로 가는지도 모르는 채 시간을 보내고 있습니다. 이름을 붙이면 방향성이 생기고 그러면 사람들은 의식적으로도 더 그 행동을 하게 됩니다."

그는 "품앗이 운동이 경기도에서 먼저 확대되길 바란다"고 밝혔다.

"품앗이는 우리 조상들이 수천년 간 다듬어온 지혜이며 독자적인 것입니다. 우리 철학으로 세우고 전 세계인에게 '따를 만한 것'으로 제시해 세계인의 역사로 삼을 만하죠. 경기도는 이기심들이 부딪히는 무대이면서 각 지역의 품앗이가 살아있는 현대적 고장이기 때문입니다. 각 지역의 문화원들이 나서 품앗이정신을 계승하는 지역을 발굴하고 격려한다면 품앗이가 풀뿌리 운동으로 퍼져나가는 데 크게 도움이 될 것입니다."

■최창섭 서강대명예교수는?

(현)

서강대 명예교수(언론학 박사)

국회품앗이포럼/아카데미 공동대표

미디어·콘텐츠학술연합 공동의장

(학위)

서강대 영문학과 졸업

미국 오클라호마 주립대 언론학교육 박사

호주 라트로브대 언론학 박사

(학계)

서강대 신문방송학과 교수, 서강대 언론대학원장, 사회과학대학장, 대외협력실장, 부총장, 총장 대행 역임

(언론계)

MBC 방송문화진흥회 이사, 지역신문발전위원장

(사회활동)

맑은물되찾기운동연합회 총재, 클린피아 총재, 클린콘텐츠운동연합 회장, 미디어·콘텐츠학술연합 공동대표.

글/권순정기자 sj@kyeongin.com · 사진/김종택기자 jongtaek@kyeongin.com

![[인터뷰…공감] 김학균 OBS 대표이사](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/15/news-p.v1.20250415.227baf0ee822442d892d0aa5be6dca95_R.jpeg)

![[인터뷰… 공감] 태범석 전국 국·공립대학교총장협의회 회장](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201604/2016040501000314100015921.jpg)