포목 독점으로 돈 번 '코노 다케노스케'

1901~1916년 송학동에 별장 건립 추정

대문 석조 기둥·정원만 아직까지 보전

1960년대부터 관사로 쓰다 2001년 개방

역사자료관으로 80여년만에 시민 맞아

근현대 역사벨트 구심점으로 자리매김

조일수호조약(강화도 조약)에 따라 1883년 인천항이 개항하면서 항구 주변에는 일본인 등 많은 외국인이 들어오기 시작했다. 사람이 많아지자 항구 주변에는 자연스럽게 돈이 몰리기 시작했고, 안타깝게도 이러한 재화들은 조선인이 아닌 외국인에게 집중적으로 돌아갔다.

이처럼 본국에서는 상상할 수 없는 재화를 축적한 외국인들은 인천 곳곳에 거대한 별장을 만들었다.

러일전쟁으로 번 돈을 인천에 가져와 여러 사업을 한 '아끼다 쯔요시(秋田 剛)'의 호화로운 생활 흔적이 남아있는 저택은 건물과 정원이 아름다워 '추전어전(秋田御殿)'이라고 불릴 정도였다.

평안도 지역 금광을 소유한 동양합동주식회사 재정책임자였던 미국인 '데쉴러(David W.Deshler)'는 동양식 주택 여러 동과 함께 한 채의 서양식 건물을 세우고, 넓은 일본식 정원이 있는 저택을 관사로 사용하기도 했다.

현재 인천역사자료관으로 사용되고 있는 '코노 다케노스케(洞野竹之助)' 별장도 이 당시 지어진 호화로운 일본식 별장이다.

코노 다케노스케는 1895년 평양에서 무역과 잡화상 운영을 하다가 1896년 동학농민운동을 피해 인천에 와서 포목, 석유, 밀가루 등을 취급하는 상점을 개설해 많은 이익을 얻었다고 한다.

인천역사자료관 강덕우 연구원은 "코노 다케노스케는 인천 지역 포목을 독점했다고 알려진 인물"이라며 "당시 일본에서 포목을 100원에 가져왔다면 조선에는 500원에 판매하면서 돈을 많이 벌었다고 전해진다"고 설명했다.

이러한 방법으로 인천 지역 돈을 긁어모은 코노 다케노스케는 송학동에 대규모 별장을 지었다. 손장원 인천재능대 교수는 "당시 조선에 거주하는 일본인들은 본국에서는 지위를 높이거나 재산을 모으지 못한 사람들이 많았다"며 "이 때문에 조선에서 많은 돈을 벌면 대규모 저택을 짓는 것으로 세를 과시했다"고 했다.

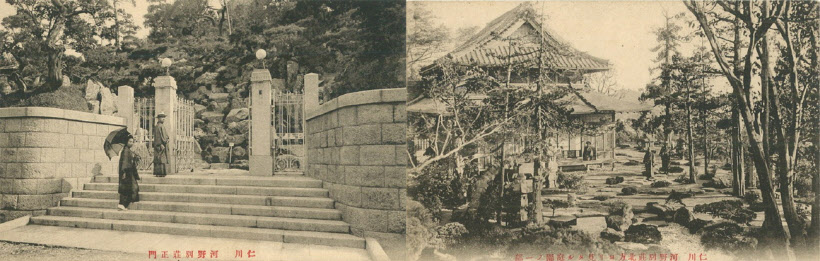

지난 3일 인천역사자료관을 찾았다. 건물 입구에는 석조 기둥으로 만들어진 대문이 방문객을 맞이하고 있었다. 이 석조 기둥은 코노 다케노스케가 별장을 만들 당시부터 남아있던 것이라고 한다. 별장의 건립연도와 관련된 기록은 아직 정확히 확인되지 않은 상황이다.

하지만 제물포 구락부와 홈링거양행 인천지점 건물이 있는 사진에 별장이 보이지 않는다는 점에서 1901년에서 1916년 사이에 만들어진 것으로 추정되고 있다.

대문을 지나자 커다란 나무들이 눈에 띄었다. 정원은 코노 다케노스케가 만든 것이 아직 보전되고 있는 것으로 인천에서 큰돈을 벌었던 그는 전형적인 일본 귀족의 정원을 만들고 싶어 했다고 한다.

이에 그는 대문에서 건물로 이어지는 좌·우측의 돌계단을 나란히 배치했고, 길 양쪽으로는 일본 귀족들의 상징적인 나무인 금송(金松)을 줄지어 심었다.

이 외에도 코노 다케노스케는 자신의 정원이 인천에서 손꼽히는 장소가 될 수 있도록 아낌없이 투자했다. 1916년에는 충청남도 보령의 한 사찰에서 3층 석탑을 강제로 빼앗아 정원을 장식했다. 이 석탑은 현재 인천시립박물관 야외 전시장에 전시돼 있으며, 2008년 보령시는 해당 석탑의 반환을 요구하기도 했다.

이와 함께 정원 곳곳에는 일본이 원산지로 당시 우리나라에서는 지리산 일부 지역에서 서식한다고 알려진 방울 철쭉(낙엽 철쭉)을 일본에서 직접 공수해 정원을 꾸몄다.

이 때문에 100년 가까운 시간이 지났음에도 불구하고 수려함을 고스란히 간직하고 있다. 일제강점기 시절 조선인들의 돈으로 우리 땅에서 누린 일본인들의 호사를 엿볼 수 있는 대목이다.

안타깝게도 코노 다케노스케가 만든 별장은 현재 남아있지 않은 상황이다. 해방 후에는 별장 건물을 허물고 서양식 주택이 만들어져 '송학장'이라는 댄스홀로 사용됐다는 기록이 남아있지만 아쉽게도 당시 사진은 남아 있지 않다.

인천시는 1966년 당시 인천시장이었던 윤갑로(12대) 시장의 지시로 송학장을 매입해 369㎡의 한옥 건물을 지어 인천시장 관사로 이용했다.

강 연구원은 "당시 인천시장들은 일제 강점기부터 관사로 쓰이던 신흥동에 있는 '인천 부윤 관사'에서 살았지만 1960년대부터 반일 감정이 높아지면서 관사를 옮겨야 한다는 여론이 많아졌다"며 "고급 주택지가 밀집해 있고, 당시 인천시청(현 중구청)과 가까운 현재 건물은 최적의 입지 조건이었을 것"이라고 말했다.

개축공사 계획은 윤 시장 재임 시절에 세워졌지만 다음 시장인 신충선 시장부터 공관을 사용했고, 1998년 지방선거에서 '공관 폐지' 공약을 내세운 최기선 시장이 당선되면서 2001년부터 인천시 역사자료관으로 문을 열어 시민들에게 개방됐다. 이 기간에 이곳에 머물렀던 시장은 17명에 달했다.

강 연구원은 "시청이 이전하면서 시장 공관이 중구에 있을 이유가 없어졌고, 공관을 개방해 시민들에게 돌려줘야 한다는 의견이 많았다"며 "응봉산 기슭을 일본인에게 빼앗긴 지 80여 년 만에 시민들의 품으로 돌아온 셈이다"고 했다.

이 후 현재까지 역사 자료관은 매년 3만 여명의 관람객이 방문하는 시민 휴식 공간 뿐만 아니라 인천역사를 발굴하고 수집, 정리 및 연구하는 인천 역사학의 본산으로 그 자리를 잡았다.

이와 함께 주변 개항사박물관, 인천근대건축자료관, 인천근대문학관, 짜장면박물관, 중국인거리, 개항장 등 인천 근현대 역사벨트를 형성하는 구심점으로 자리매김을 하고 있다.

이처럼 힘겹게 시민들에게 개방된 장소이지만 인천 근현대사의 중심 지역에 위치해 있다 보니 이곳을 다른 용도로 개발하려는 시도도 지속적으로 이뤄지고 있다. 2013년에는 인천시가 이곳을 리모델링해 국빈 맞이용 장소로 활용하려는 시도를 했지만 시민들의 반발로 무산되기도 했다.

손 교수는 "그동안 시민들의 베일에 싸였던 공간이 수십 년만에 개방됐다. 이를 일부 사람들만 이용하도록 하는 것은 시민들의 품에서 그 공간을 또 빼앗는 행위"라며 "인천 역사를 위한 기관으로 잘 활용하고 있는 상황이기 때문에 이를 그대로 남겨둬야 한다고 생각한다"고 했다.

/글 = 김주엽기자 kjy86@kyeongin.com · 사진 = 조재현기자 jhc@kyeongin.com

![[인천 고택기행·15] 선광미술관(옛 닛센해운 빌딩)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201604/2016041301000965200054371.jpg)