1883년 매장 시작 '한국 최초 외국인묘지'

영국 등 11개국 66명 묘석 형태 각양각색

한국전 UN묘지와 달리 개항역사에 '뿌리'

랜디스 박사 등 근대화 기여 인물들 잠들어

중국·일본인묘지와 다른 밝은 분위기 이색

연내 인천가족공원으로 옮겨 '체계적 관리'

과거 UN묘지로 불렸던 부산 UN기념공원에는 한국전쟁 때 전사한 4만여명의 UN군 전몰 장병들이 잠들어 있다. 한국전쟁이 일어난 이듬해인 1951년 1월, 전사자 매장을 위해 UN군사령부가 조성했으며, 그해 4월 묘지가 완공됨에 따라 전국 각처에 가매장됐던 UN군 전몰장병들의 유해가 안장되기 시작했다.

1955년 우리 국회는 UN군의 희생에 보답하기 위해 이곳 토지를 UN에 영구 기증했고, UN도 이 묘지를 영구적으로 관리하기로 했다. UN이 선정한 유일한 성지이기도 하다.

부산 UN기념공원의 뿌리가 한국전쟁에 닿아 있다면 우리나라 최초의 외국인 묘지인 '청학동 외국인묘지'는 개항과 뿌리를 함께하고 있다.

인천광역시 연수구 청학동 산 53의 2에 있는 청학동 외국인묘지는 인천 중구 북성동에 있던 외국인묘지를 1965년 5월 25일 이곳으로 옮긴 것이다.

'한국최초 인천최초'(역사자료관 刊)에 따르면, (북성동 외국인묘지의) 최초 매장이 1883년 7월로 되어 있다. 대략 8천평(2만6천여㎡) 정도의 넓이였는데, 1941년 철도 부지로 5천평(1만6천500㎡) 정도 수용되고, 나머지에 묘역이 남아있었다. 하지만, 남은 곳도 주위가 개발되면서 1965년 현재의 자리로 옮기게 된 것이다.

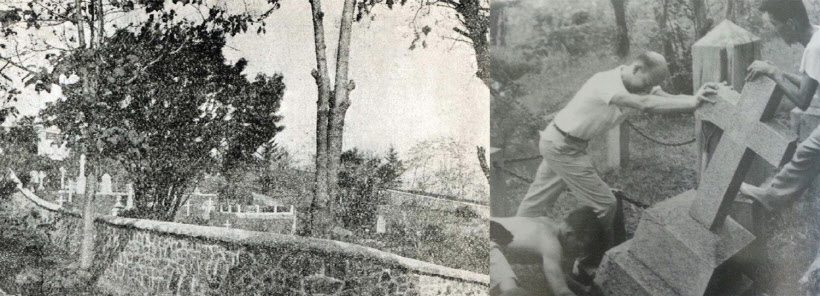

때 이른 더위가 기승을 부린 6월 초 한낮에 청학동 외국인묘지를 찾았다. 언덕의 북쪽 면에 자리한 위치적 특성과 울창한 나무들로 인해 강한 햇살은 상당 부분 차단됐다.

인천가족공원 2단계 조성사업에 따라 연내 부평으로 이전될 예정인 청학동 외국인묘지는 깔끔하게 정돈된 느낌은 아니다. 정기적(1년에 한차례 정도)으로 찾는 묘소 몇 기를 제외하고는 관리 소홀의 흔적이 곳곳에 드러나 있었다. 나무와 풀이 무성했으며, 그 사이에 핀 이름 모를 꽃들이 그나마 마음을 편안하게 해주었다.

인천의 개항기와 근대화 시기를 경험하고 최후를 맞이해 이곳에 묻힌 66명(영국인 21, 미국인 14, 러시아인 7, 독일인 6 등 11개국)의 이양인들은 그렇게 정돈되지 않은 환경 속에서 잠들어 있었다.

지키는 사람도 없고, 평소 참배하러 오는 사람도 없는 조용한 묘지에 길과 계단으로 이뤄진 산책로 양쪽에 자리잡고 있는 66명의 거처는 그들이 생전에 겪었을 경험들 만큼이나 다양했다. 이름이 다르고, 생몰연대가 다르듯 묘석의 형태도 묘지석에 쓰인 글귀도 모두 다르다.

평범한 작은 십자 묘석, 둥근 원 안에 십자가가 들어 있는 형태의 켈틱 십자가, 오벨리스크처럼 뾰족한 돌 조각상도 있다. 안에서 예배를 볼 수 있게끔 만들어진 석실이 있는 묘당도 있다.

묘지석에 쓰인 글귀를 자세히 들여다보면 인천의 근대화에 기여했던 인물들을 만날 수 있다.

성 누가병원을 설립하고 수많은 인천 사람들에게 서양 의술의 혜택을 주다가 33세의 젊은 나이로 별세한 엘리 바 랜디스(1865~1898) 박사의 묘도 그중 하나다. 랜디스 박사의 묘엔 십자가형 비석이 우뚝 서 있다. 마치 조각품을 설치해 놓은 듯 이국적 정취를 느끼게 한다.

또한, 청국 외교관 출신으로 인천해관에서 일을 하면서 구한말 외교 분야에서 많은 공을 세운 우리탕(吳禮堂·1843~1912)의 묘비도 있다. 그는 송학동에 '오례당'이라는 화려한 독일식 별장을 짓고 살았는데, 이 건물은 당시 존스톤 별장과 더불어 인천항을 상징하는 아름다운 건축물이었다.

우리탕은 30년 가까이 별장에서 살다가 1912년 세상을 떠난 후 인천에 묻혔다. 별장도 소실됐다. 우리탕 보다 20세나 적은 스페인 태생의 부인 아밀리아도 바로 옆에 잠들어 있다. 제물포구락부에서 플라멩고를 춘 것으로 알려진 아밀리아는 남편보다 24년 더 살다가 남편 곁에 묻혔다. 두 사람의 묘는 철제 테두리로 둘러싸여 있다.

이 밖에도 개항 후 인천에서 해외 무역을 주도했던 독일계 세창양행의 헤르만 헹켈, 타운센드 상회의 월터 타운센드 등도 잠들어 있다.

인천에는 청학동 외국인묘지의 전신인 북성동 외국인묘지 외에도 중국(청)인묘지, 일본인묘지가 각각 따로 있었다.

조계지 협약이 이뤄지기 전인 1860년대부터 외국인묘지가 하나둘 형성되고 있었다. 나라 간의 협약(조계지 협약) 이전에 이곳에서 활동하다가 죽은 외국인들이 묻힐 장소가 있어야 했다. 사람이 살 집이 필요하다면 죽은 자의 거처도 마련돼야 했던 것이다.

특히 석상으로 장식하고 공원처럼 꾸며서 산책할 수 있었던 외국인묘지는 우리를 비롯해 동양권의 시선으로 봤을 때 무척 특이한 것이었다.

'간추린 인천사'(인천학연구소 刊)에 외국인묘지와는 달랐던 중국인묘지와 일본인묘지에 대한 흥미로운 묘사 부분이 있다.

도화동 옛 인천대 정문 일대의 청인 묘지는 여기저기에 지어 놓은 빨간 벽돌의 묘각이 기이한 데다 대낮에도 인적이 뜸해 분위기가 으스스했다. 그들은 장사를 지낼 때 예외 없이 누런 빛깔의 가짜 종이돈을 무덤 앞에서 무수히 불태웠다. 이승에서의 가난과 한을 서러워하며 저승길에서나마 노자 돈을 원 없이 쓰라며 통곡하던 모습이 지금도 눈에 선하다. …(중략)… 율목동의 일인묘지에는 그 자세한 내력을 알 수는 없으나 기괴하게도 한국인 마을 한가운데 일본인들의 묘지와 화장장까지 설치했다. 한동안 이곳에는 밤중에 도깨비불이 나돈다고 하여 초저녁부터 사람들이 얼씬조차 안 했다.

주택과 마찬가지로 묘지 또한 다양한 매장문화를 통해 각국의 문화를 고스란히 보여주고 있다.

청학동 외국인묘지 현장 답사를 마치고 정문을 나서는 데, 우연하게 마주친 주민 이상훈(45)씨는 "외국인묘지는 다양한 국가의 매장문화를 볼 수 있는 곳이어서 역사교육 현장으로 의미가 크다"면서 "조만간 인천가족공원으로 이전한다고 해 아쉽지만, 보다 잘 관리받을 수 있는 곳으로 이전하는 것도 괜찮은 방법인 것 같다"고 자신의 생각을 밝혔다.

/글 = 김영준기자 kyj@kyeongin.com · 사진 = 임순석기자 sseok@kyeongin.com

![[인천 고택기행·19] 인천역사자료관](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201605/2016051101000707000037871.jpg)