불교조직 동원 축성·운영 도와

350여 승군 주둔하며 소문 지켜

병영·사찰 공존 희소가치 높아

조선 숙종은 1674년 즉위하자마자 북한산성을 축성코자 하였다. 임진왜란과 병자호란에서와 같이 군왕이 도성을 버려서는 안 된다는 기본적인 입장에서, 북한산과 같은 천연의 요새에 산성을 쌓아서 도성 방어를 강화하고자 했던 것이다. 그러나 이런 북한산성의 축조에 반대하는 세력도 만만치 않았다.

그들은 종묘와 사직이 있는 도성을 포기해서는 안 되며, 북한산성의 축성과 같은 대역사를 벌이면 민생을 피폐하게 한다는 것을 반대의 이유로 들었다. 또 병자호란 이후 청과 맺은 정축약조(丁丑約條) 즉 성곽을 쌓지 않겠다는 항복 조건을 어겨서는 안 된다는 점을 강조했다.

그러면서 민심의 동요를 막고 민생을 안정시키기 위해서는 북한산성의 신축보다는 도성을 수축하는 것이 백성을 위하는 길이라고 주장했다.

이런 갑론을박이 37년간이나 이어져, 북한산성은 1711년(숙종 37)이 되어서야 축성에 들어가게 된다. 축성은 중앙군단인 삼군문(三軍門) 즉 훈련도감, 금위영, 어영청이 분담하여 실시됐는데, 이들과 함께 전국의 승려들이 동원돼 건축물의 조영과 성벽의 축조를 도왔다.

또 축성이 완료된 이후에는 승군의 병영인 북한치영(北漢緇營)을 두어 정규군을 보조, 북한산성의 수비와 관리를 돕도록 했다.

어쨌든 임진왜란 이후 조선정부는 부족한 정규군의 숫자를 승병으로 보충하고, 또 탄탄한 불교 조직과 그들의 숙련된 기술을 산성의 축조와 운영에 적절히 이용했는데, 북한산성은 그런 의승(義僧) 제도의 중심에 있었던 것이다.

북한치영에는 중흥사를 비롯한 승영사찰(僧營寺刹, 승군이 주둔하는 사찰) 13개가 소속되어 있었고, 이를 중흥사에 주석한 팔도도총섭이 통솔하게 하였다.

조직은 도총섭 아래에 중군(中軍), 좌우별장(左右別將), 천총(千摠), 파총(把摠), 좌우병방(左右兵房) 각 1명, 교련관(敎鍊官), 기패관(旗牌官), 중군병방(中軍兵房) 각 2명 등을 두었는데 군대 조직과 별 차이가 없었다.

승군은 350명이었는데 초기에는 각 도의 승려들 가운데 차출해 2개월씩 복무토록 하다가, 나중에는 돈으로 대납토록 했다.

북한치영은 북한산성의 수비와 운영을 총괄하던 관성소(管城所)와 삼군문의 지휘와 통제를 받았는데, 현재 승영사찰들이 암문(暗門) 바로 아래에 위치하고 있는 점으로 미루어, 대문은 삼군문이 맡고 소문(小門)은 승영사찰에서 담당했던 것으로 판단된다.

또 북한산 유람기를 보면 사대부들은 승영사찰에서 숙박하였고, 이들에 대한 길안내와 술심부름을 승려들이 했던 것으로 기록되어 있다. 한편, '만기요람(萬機要覽)'(1808년 간행)에 기록된 북한산성의 무기 현황을 보면 그들에게도 화포와 조총은 지급했지만, 화약과 실탄은 지급하지 않았던 사실이 확인된다.

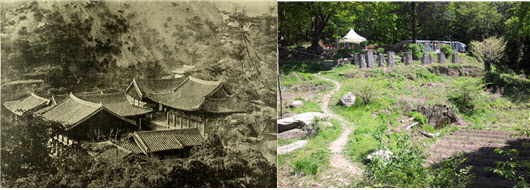

북한산성 내 13곳의 승영사찰 가운데 원상이 가장 잘 남아있는 곳이 부왕사지이다. 누각지 등 현재 드러난 흔적들로 미루어 볼 때, 남한산성에서 발굴된 한흥사지(漢興寺址)의 배치와 흡사할 것으로 판단된다.

한흥사지의 발굴결과로 미루어 보면 수행공간과 병영(兵營)이 분리되어 있을 가능성이 높고, 병영에는 무기고·창고·막사가 배치되어 있을 것이라 추측된다. 이런 추정을 근거로 부왕사지에 대한 발굴과 복원을 제안한다.

북한산성의 축조와 운영의 한 축이었던 승영사찰의 역할을 알리고, 탐방객에게 색다른 역사 교육의 장을 제공하며, 병영체험과 사찰체험을 함께 할 수 있는 공간으로 활용될 수 있기 때문이다. 덧붙여 북한산성내의 삼군문 유영과 승영사찰은 희소적 가치도 높다.

그리고 그중에서 훈련도감 유영과 부왕사지는 각기 우리나라의 중앙군단의 군영과 조선후기의 승영사찰을 대표하며, 둘 다 원상이 잘 남아있다. 북한산성 행궁과 함께 이 둘을 복원하여 잘 활용한다면 북한산성의 세계유산 등재에 적지 않은 도움이 될 것이라 믿는다.

![[경기 문화유산을 찾아서·65] 연천 전곡리유적과 주먹도끼](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201610/2016100201000038600001871.jpg)