한개 동을 나눈 일본식 연립주택 '나가야'

개항이후 속속 들어선 목조건축물 중 하나

도다 관장이 두 채 사들여 살림집·일터로

2013년 인천 정착 자국 추억 떠올라 '애착'

가급적 재료·흔적 살려 살아있는 집 구현

처음 일본인의 손으로 지어졌던 이 집은 공교롭게도 수십 년의 시간이 흐른 지금 일본에서 태어나 현재 한국에서 저널리스트로 활동 중인 도다 이쿠코(57·여)씨의 살림집이자 일터로 쓰이고 있다.

관동갤러리의 주소는 인천시 중구 신포로31번길 38(관동2가 4-10)로 갤러리 이름의 '관동(官洞)'은 도로명 주소를 쓰기 이전 이 집의 주소인 법정동 관동에서 따왔다고 한다. 도로명 주소 시행으로 쓰이지 않게 될 '관동'이라는 지명을 사람들의 기억에 남기겠다는 도다 관장의 세심한 배려로 붙여진 이름이다.

지난 13일 이곳을 찾아갔다. 처음 찾아가는 곳이 아니었음에도 불구하고 이쪽 골목인지 저쪽 골목인지 다시 확인해야 해 찾기가 쉽지 않았다.

통상적으로 갤러리는 사람들의 이목을 끌기 위해 눈에 띄게 지어져 동네의 '랜드마크' 역할을 하지만 이 갤러리는 주변 주택에 묻혀 잘 보이지 않는다. 그 흔한 돌출 간판 하나 붙어있지 않았다. 외벽도 화려한 장식 대신 회색 철판으로 얌전하게 꾸며져 있다.

정면에서 보면 왼쪽 건물이 도다 부부가 사는 살림집이고 오른쪽이 갤러리로 쓰이고 있는 건물이다. 이 부부는 왼쪽 살림집을 2013년 3월 인수해 살다가 다음 해 1월 오른쪽 집을 추가로 사들여 1년여의 공사를 거쳐 갤러리로 꾸몄다.

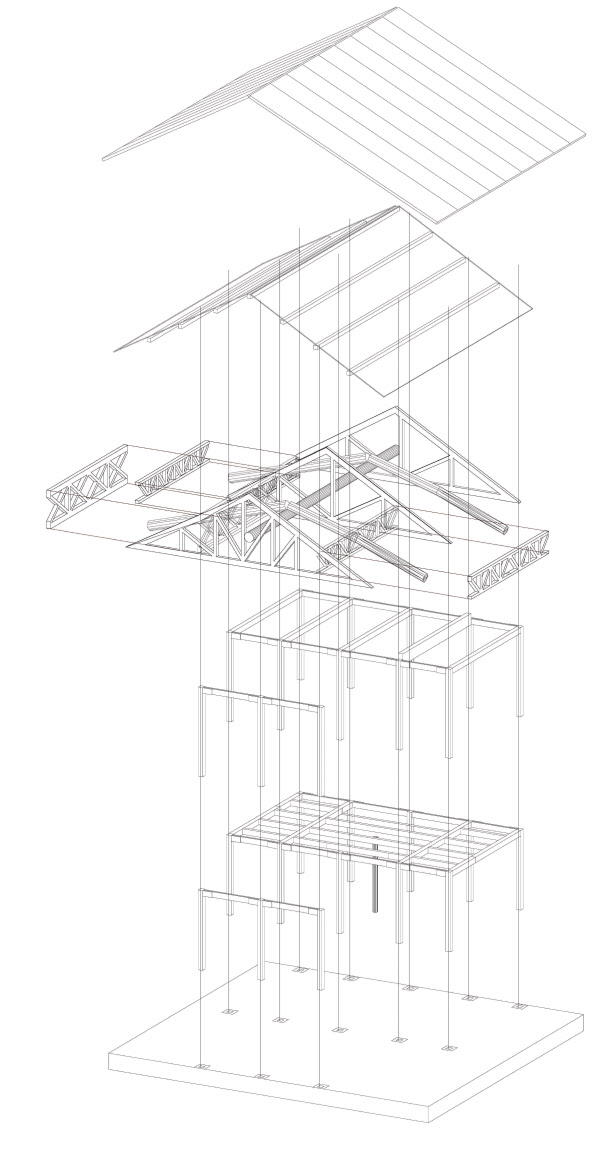

설명을 듣지 않고는 육안으로 식별할 수 없지만, 이 집은 6채가 나란히 붙어 지붕과 벽을 함께 쓰는 한 동의 건물로 지어졌다. 번호를 붙이면 부부가 사는 곳은 2·3번째 집이다.

이렇게 한 동을 여러 채의 집으로 나눈 이러한 건물 형식은 '나가야(長屋)'라고 한다.

거리엔 2층 기와집 목조 주택이 줄지어 늘어서 있는데, 교토나 도쿄 등 일본의 전형적인 도시 경관과 흡사했다. 격자 모양으로 도로를 배치해 택지를 구분하고 길과 맞닿은 '마치야(町屋)'라고 하는 목조주택 건물이 들어섰다.

마치야는 상인이나 기술자들이 살면서 일도 하던 '직주일체(職住一體)' 도시형 주택이다. 마치야는 단독형과 연립형 두 가지 형식이 있는데, 관동갤러리처럼 한 동의 건물을 몇 개 집으로 나눈 연립형식을 '나가야(長屋)'라고 한다.

한양대 건축학부에 재직했던 도미이 마사노리 건축가는 나가야가 1600년대 중반 즈음 교토에 근무하는 하급 무사들의 주거지로 사용되기 시작했는데, 에도 시대엔 도시 서민주택 형식으로 널리 발달했다고 설명한다. 건축가 도미이 마사노리씨는 1년을 투자해 이 집의 역사를 밝히고 원래 구조를 살리며 주인의 용도에 맞게 고쳤다.

왼쪽 살림집 내부는 거의 손을 대지 않았지만 오른쪽 갤러리를 재생하는 작업은 엄청난 공을 들여야 했다. 도미이씨는 '살아있는 집, 그리고 앞으로도 살아가는 집'을 구현하겠다는 생각을 가지고 가급적 모든 재료를 거의 다시 살렸고 전 주인의 흔적들도 그대로 남겼다. 갤러리 곳곳에는 깨진 타일 벽체와 가스배관, 구멍 등이 그대로 남아있다.

이 집의 역사는 어림잡아 90여년 전으로 거슬러 올라간다. 건축물대장에는 1939년 신축으로 나와 있지만, 이 집의 재생공사 과정에서 합판을 뜯어보니 1924년(大正 13년) 1월 19일 발행한 경성일보가 붙어있었다. 이 집과 비슷한 인근 다른 주택에서는 1932년(昭和 7년)에 작성된 상량문이 발견된 것을 보면 1920~30년대 지어진 것으로 추정된다.

도다 관장의 남편은 사진작가 류은규씨로 부부가 인천에 정착한 것은 지난 2013년 5월의 일이다.

한국에서 결혼해 20년 동안 아파트 생활을 한 부부는 항상 마음 한 구석이 불편했다고 한다. 도다 관장은 집이 바뀌면 전에 살았던 사람의 흔적이 모두 사라져버리고 마는 도시 아파트에 대해 역사를 공부하는 사람의 입장에서 매력을 느끼지 못했다고 한다.

때마침 아들이 곁을 떠나 유학길에 오르자 그들은 공항이 가깝고 근대 역사의 흔적이 곳곳에 남아있는 인천으로 옮기기로 하고 집을 찾아 나섰다.

2013년 1월부터 중구 일대에서 집을 수소문하던 도다 관장은 1개월여가 지나고 부동산중개업소 소개로 우연히 이 집을 알게 됐다. 그는 처음 집을 본 순간을 잊지 못한다고 했다. 유년 시절 그가 일본에서 살았던 집과 똑같은 형태의 집을 인천에서 만난 것이다.

그는 "그동안 잊고 살았던 기억이 이 집에 발을 들이는 순간 깨어났다"며 "이 집의 문을 열고 들어서는 순간 '이 집이 내 집이구나'하는 사실을 직감적으로 느꼈다"고 말했다. 옛 기억 그대로 현관문을 열고 들어가면 긴 복도가 나오고 복도 오른쪽으로 방이 배치돼 있었다. 복도 끝은 부엌이었고 마당과 창고가 있었던 전형적인 나가야 형식이었다.

도다 관장뿐 아니라 이곳을 찾는 다른 일본인들도 옛 기억을 떠올리게 된다고 한다.

도다 관장은 "할아버지나 할머니가 살았거나, 어린 시절 살았던 집과 똑같은데, 이런 집이 어떻게 바다 건너 한국 땅 인천에 있는지 놀라는 사람들이 많다"고 말했다.

그는 "이런 이야기가 나오면 자연스레 일본의 제국주의 역사를 설명하게 될 수 밖에 없다"며 "근대 역사를 배우지 못하고 자란 일본인에게도 더없이 소중한 역사적 사료가 되고 있다"고 덧붙였다.

글 = 김성호기자 ksh96@kyeongin.com·사진 = 조재현기자 jhc@kyeongin.com

![[인천 고택기행·44]초연다구박물관](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201611/2016111601001091500055041.jpg)