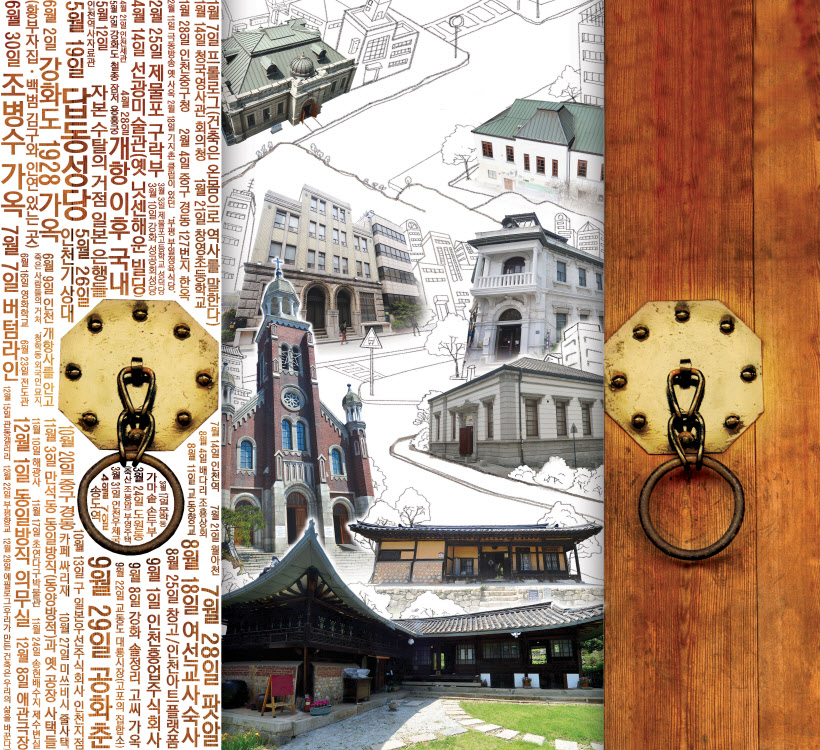

옛집 등 48곳에 스민 생활의 흔적 되짚어

인천시 "근대 건축물 보존·활용방안 추진"

문화유산 재조명 의미있는 성과 이끌어내

기꺼이 문열어 취재에 응해준 이들에 감사

그러나 사회가 점차 진화하면서 인간의 생활욕구도 변화하게 되었고, 이는 다시 그 그릇이 되는 공간에 영향을 미쳐 형태를 결정하는 동인이 되었다. -'한국의 주택, 그 유형과 변천사'(임창복 저, 돌베개 간) 중에서.

집은 자연으로부터 우리를 보호해준다. 태어나면서부터 바로 환경에 적응하는 능력을 지닌 여타 동물들과 달리 인간은 집으로 인해 계절에 대처할 수 있게 됐으며 정착할 수도 있었다. 건축은 곧 인간의 역사인 것이다.

하지만, 반만년의 역사를 가진 우리에게 100년 전 건축물은 몇 채 남아있지 않다. 일제 강점기의 쓰라린 역사가 배어 있다는 이유 혹은 개발 논리에 치여서 근현대사의 흔적들은 사라져 갔다.

경인일보의 2016년 연중기획 '(인천)고택 기행'은 이 같은 아쉬움 속에서 기획됐다. 인간 삶의 궤적이 스며든, 얼마 남지 않은 역사의 공간을 드러내기 위해서였다.

건축가 승효상은 건축과 우리 삶의 관계를 가장 명확하게 표현한 말로 "우리가 건축을 만들지만, 다시 그 건축이 우리를 만든다(We shape our building, thereafter they shape us)."를 꼽는다. 윈스턴 처칠이 1943년 10월 폭격으로 폐허가 된 영국 의회의사당을 다시 지을 것을 약속하면서 한 연설의 일부분이었다.

'고택 기행' 취재팀의 5명의 기자들은 올해 48곳의 근대 건축물과 옛집의 문을 두드렸다. 옛집에 들어선 기자들은 해당 건축물에 스민 인간의 삶의 흔적을 좇았다. 한반도에서 시간과 공간의 변화가 가장 급격했던 인천의 모습을 지켜봤을 건축물과 그곳을 거쳐간 시민의 삶을 들여다 본 것이다.

연재의 마무리에 대해 고민하던 11월 초 인천시로부터 반가운 소식이 전해졌다. 시는 보존가치가 큰 근대건축물을 발굴해 보존·활용하는 방안을 추진하겠다는 것. 당시 시는 각 군·구로부터 취합한 근대건축물 210곳을 조사했는데, 이 중 등록문화재 지정이 가능한 20곳을 선정했다.

'고택 기행'에 소개됐던 남구 학익동 OCI 사옥(극동방송 옛 사옥과 사택·1955년 건립), 동구 금곡동 조흥상회(1955년 건립), 중구 경동 싸리재(1920년대 건립), 중구 용동 옛 인천흥업주식회사(1938년 건립), 강화군 1928 가옥(황씨고택·1928년 건립) 등 5곳이 포함됐다.

시는 이를 통해 근대문화유산을 재조명하고 근대건축물들을 다방면으로 활용하는 방안을 검토할 것이라고 했다. 관련 행정가들과 학자들이 꾸준히 모니터링 하면서 의미 있는 건축물들을 시민 가까이에서 보다 오래 보존·활용하는 방안을 모색하겠다는 것이다.

오래된 건물을 볼 때 마다 느끼는 것이지만, 아무리 잘 지은 건물도 사람의 손길이 멀어지면 금방 폐가가 된다. 행정가와 학자는 물론 시민들이 우리 지역의 옛 건축물들을 통해 인천을 들여다보는 색다른 경험을 자주 했으면 하는 바람이다.

기꺼이 문을 열고 취재에 응해준 옛 건축물들의 문을 닫고 돌아서야 하는 시간이다. 올 초 '고택 기행'을 시작하면서 던졌던 물음인 "옛 사람들의 생각과 이야기, 그들이 거닐었던 거리와 살았던 집들은 지금 우리에게 얼마만큼의 가치가 있을까?"에 대한 답은 독자 여러분들께 맡긴다.

글 = 김영준기자 kyj@kyeongin.com·사진 = 경인일보 DB

![[인천 고택기행·46]동일방직 의무실](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201612/2016120101000036200106501.jpg)

![[인천 고택기행·47]애관극장](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201612/2016120701000441100020301.jpg)

![[인천 고택기행·48]관동갤러리](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201612/2016121401000938300045361.jpg)

![[인천 고택기행·49]부평향교](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201612/2016122201001467500071281.jpg)