빈손으로 일가를 이룬 실향민 취재

꿈틀대는 역사 한편의 기록으로…

70년 가까운 세월 1세대 수는 줄고

북한은 송두리째 변해 옛 모습 잃어

더 늦기전에 이야기 복원하려 기획

이북 실향민이다. 전쟁 통에 잠깐 떠나는 것일 뿐 금방 다시 돌아오겠다면서 그렇게 길을 나선 것이 어느새 그만 70년이 다 되었다.

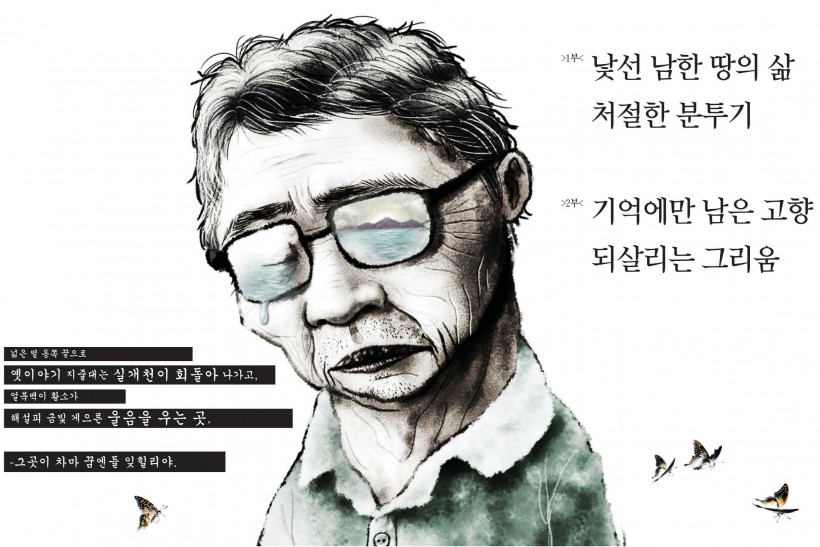

경인일보가 2017년 연중기획으로 실향민 이야기를 풀어내기로 했다. 빈손으로 내려와 죽을힘을 다해 일하면서 생계를 이어야 했던 그들의 삶의 궤적과 그 실향민들이 그동안 하루도 잊지 못한 고향 이야기를 매주 목요일 한 차례씩 1, 2부로 나눠 엮어 나간다.

실향민들의 낯선 남한 땅에서의 삶은 그야말로 처절한 분투기이다. 아무것도 갖지 못한 무의 상태에서 직업을 갖고 가정을 꾸리고 아이들을 키워냈다. 누구는 시장에서 장사도 하고 노동판을 전전하기도 했으며, 누구는 또 그럴듯한 사업가로 성장하기도 했다.

그렇게 그들은 우리 사회 발전의 동력이 되었다. 그 분투기는 우리 현대사의 단면이 된다. 그 점을 각각의 실향민 이야기 제1부에서 하게 될 것이다. 여러 분야에서 일가를 이뤄 온 그분들의 꿈틀대는 이야기를 한 편의 다큐멘터리로 남기겠다는 게 취재팀의 각오다.

제2부는 고향 땅 이야기이다. 실향민 시인 김규동은 여든여섯 되던 2011년 2월에 펴낸 자전 에세이 '나는 시인이다'에서 "고향 집 우물가 느릅나무는 안녕한지 모르겠다"면서 "소원이 있다면 세상 떠나기 전 꿈속에서처럼 고향 땅 함경북도 종성에 한 번 다녀오고 싶다"고 했다.

시인은 그만 그해에 꿈에도 그리던 고향 땅을 끝내 밟지 못하고 세상을 떠나고 말았다. 유명 영화감독 신상옥이 김규동 시인의 친구이다. 신상옥은 1970년대 후반 북으로 납치됐다. 북한에서 8년 정도 김정일의 지시에 따라 영화를 만들다가 탈출에 성공했다. 두 친구가 다시 만났을 때 김규동이 물었다.

"고향에 갔으면 청진에서 그냥 살지, 왜 나왔냐?" 신상옥이 답했다. "고향 가보니 살던 옛집은 흔적도 없고 아무것도 안 보여. 그게 무슨 고향이냐." 이제 이렇게 실향민들의 고향은 송두리째 바뀌었을 가능성이 크다. 자칫하면 1950년대 이전의 북한 땅의 본디 모습은 영영 사라져 버릴지도 모른다.

실향민들의 그 기억 속에만 남아 있는 고향이라도 최선을 다해 복원하고자 한다. 그 지역의 아주 작은 지리지(地理誌)를 하나 만들고자 한다.

지난 8일, 남북분단의 상황을 가장 현실감 있게 느끼게 하는 강화 교동을 찾았다. 취재차량은 민간인통제선을 지나며 까다로운 검문 절차를 거쳐서야 겨우 교동에 닿을 수 있었다.

강너머 북한 땅이 가깝게 보이는 교동 지석리에는 '망향대'가 있다. 휴일이어선지 외지인들의 발길이 이어졌다. 천만 실향민의 염원을 담아 쌓았다는 망향대 바로 옆에는 조상들을 생각하며 세운 또 하나의 비가 있다. 앞면에는 '在以北父祖之壇(재이북부조지단)'이라 새겼다.

북녘에 있는 조상을 위한 제단이다. 광복 50주년을 기념해 황해도 연백국민학교 35회 졸업생들이 세웠다. 그 제단 위에는 며칠 지나지 않은 것으로 보이는 국화 2송이와 오래돼 말라비틀어진 꽃다발이 그대로 있었다. 망향대는 굳이 실향민이 아니더라도 교동에 왔다 하면 한번쯤 찾는 관광지가 되어 있었다.

망향대 앞에서 만난 윤재명(58·경기도 고양시 행신동) 씨는 "교동에 처음으로 관광 왔다가 들렸는데 실향민은 아니지만 고향을 저렇게 가까운 지척에 두고도 가지 못하는 실향민들이 안타깝다"면서 "여기 와서 보니 분단을 실감하게 된다. 실향민들이 하루 빨리 왕래하는 날이 왔으면 좋겠다"고 했다.

북녘 땅을 좀 더 넓게 멀리 보기 위해 교동에서 제일 높은 화개산 정산에 올랐다. 낮 12시 50분을 넘었는데 대남방송이 시작되었다. 우리 군은 곧바로 대북 음악방송을 틀었다. 남북의 방송이 서로 충돌하는 꼴불견 현장에 있자니 마음 한구석이 무너져 내렸다. 대남방송은 낮 밤을 가리지 않는다고 한다.

이 동네 주민들은 방송이 나오는 날이면 잠을 설치기 일쑤라고 한다. 남북 당국의 이러한 강대강 전략은 실향민들의 마음을 더욱 무겁게 만든다.

교동에는 전쟁 직후 만들어져 아직도 당시 모습을 많이 간직하고 있어 도회지 사람들에게 유명해진 대룡시장이 있다. 2년여 전 찾았을 적 시장에는 잡화 가게에 앉아 있던 90대 중반의 할아버지 부부의 모습이 눈길을 끌었다.

연백에서 피란 내려온 부부 두 분이 다정스레 꼭 붙어 앉아 가게를 지키고 있었다. 그런데 이번에 다시 찾고 보니 그새 할아버지는 세상을 뜨고 할머니 혼자서 있었다.

교동에는 원주민과 실향민들이 힘을 합쳐 1952년도에 세운 교동중앙교회가 있다. 숫자로는 실향민이 더 많았다. 교회 신도 중 이제 실향민 1세대는 한 명도 없다. 다들 돌아가시고 말았다.

어디를 가나 실향민의 수가 자꾸만 줄고 있다. 경인일보가 실향민 이야기를 더 이상 늦출 수 없다고 판단한 이유이다. 독자들의 많은 기대와 격려를 바란다.

글/정진오기자 schild@kyeongin.com·사진/조재현기자 jhc@kyeongin.com