7남매 중 장남 1·4후퇴때 교동으로 '피란'

배 타고 고향땅 오가며 숨겨놓은 쌀 옮겨

기관 통제 속 일부는 염전 소금 나르기도

지뢰밭·인민군 총격 속에도 목숨 건 사투

집도 준다는 정부 정책에 강화 본도 이주

실상은 교동 인구 분산위한 당국 거짓말

제대로 못 먹은 누이동생은 병으로 잃어

소래포구서 쌀 장사… '쌀과의 질긴 인연'

'남들이 잘 때 자고, 놀 때 놀면 안 된다'는 생활신조로 일했다. 할아버지는 산수(傘壽)를 넘긴 지금도 바쁘게 산다. 자전거 가게를 운영하면서 소래포구 어시장 경비 일도 하고 있다. 소래경로당 회장, 고향 동네 향우회 '봉화회' 회장도 맡고 있다.

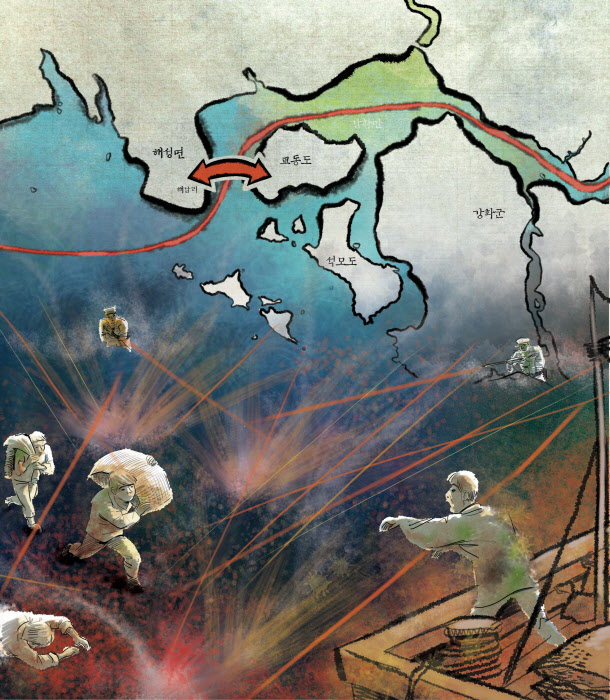

고구한 할아버지는 7남매의 장남이었다. 1951년 1·4후퇴 때 남동생과 함께 강화 교동으로 피란을 나왔다. 젊은 남자는 인민군에 징집될 수 있다고 해 남자 형제들부터 먼저 고향을 떠났다. 부모님과 누나, 동생은 다시 연백이 수복될 것으로 보고 고향 땅에 남았다가 상황이 호전되지 않자 몇 개월 뒤 교동으로 건너왔다.

피란 때 가장 귀한 재산은 쌀이었다. 할아버지는 쌀 3말을 짊어지고 교동으로 넘어 왔다. 피란살이가 길어지면서 먹을 것이 떨어지자 고향 땅 집안 곳곳에 숨겨놓은 쌀이 생각나지 않을 수가 없었다. 그러나 공산치하였다. 목숨을 이어줄 그 쌀을 가져 오기 위해서는 실제 목숨을 걸어야 했다.

고구한 할아버지의 조모는 논에 있는 짚가리와 집안 곳곳에 쌀을 숨겨 놓았다. 조모는 피란을 나갔다가 잠시 후면 다시 고향 땅에 올 수 있을 것으로 보고 쌀을 감췄다. 그러나 전쟁은 쉽사리 끝나지 않았다.

민주평화통일자문회의 강화군협의회가 2008년 4월 펴낸 실향민 증언록 '격강천리라더니'에도 연백 출신 피란민이 전쟁 와중에 공산 치하에 들어간 고향 땅을 오간 사례가 나온다.

1·4후퇴 당시 20세였을 황해도 연백군 원전면 출신 조순희 할머니는 "삶에 있어서 배고픔은 마지막이지요. 그때마다 다시 뗏목 타고 가서 쌀도 가지고 왔었지요. 목숨 건 일이었어요"라고 증언했다.

당시 숨겨 놓은 쌀이 없는 피란민은 연백염전에 쌓여 있는 소금을 가져왔다. 온종일 배에 소금을 실어 나르면 '기관'이라는 곳에서 나와 쌀 5되 정도를 살 수 있는 돈을 줬다. 목숨 값 치고는 너무나 가벼웠다.

피란을 나온 사람이 전선(戰線)을 뚫고 다시 고향 땅을 오가는 길은 위험천만이었다. 인민군이 습격하기도 했고, 나루 곳곳은 지뢰지대였다. 처음에는 고구한 할아버지의 부친이 혼자 쌀을 가지러 떠났다. 다른 가족이 위험한 상황에 노출되는 것을 원치 않아 당신이 해결하려고 했던 것이다.

그렇게 연백으로 떠난 부친은 한동안 교동으로 돌아오지 못했다. 교동으로 배가 들어올 때마다 고구한 할아버지가 나루로 나갔는데, 부친은 배에 없었다. 부친과 비슷한 때에 넘어 간 사람들이 지뢰를 밟아 몰살당했다는 소식이 전해졌다. 그래도 할아버지는 배를 탔다. 아버지도 찾고 쌀도 가져오기 위해서였다.

기적이 일어났다. 고향 집 근처에서 성치 않은 몸으로 숨어 지내던 부친을 찾았다. 아버지는 쌀을 가지러 가다 발을 헛디뎌 다리를 다쳤고, 교동으로 돌아가기 어려운 상황이 되자 먹을 것도 마실 것도 없이 그저 숨어 있을 수밖에 없었다.

할아버지는 부친이 가져오려고 했던 쌀 한 말과 함께 교동으로 돌아왔다. 그 뒤로도 가족들의 목숨 연장을 위해 쌀을 가지러 수차례 고향 땅을 다시 밟았다. 그때마다 공산군의 감시가 삼엄해 할아버지는 이승과 저승을 오가야 했다.

"교동에 있으면 먹고살 게 없어. 정부 기관인지 모르겠는데, 그때는 곡식을 가져오라며 북쪽으로 출항 허가를 해주는 기관이 있었어. 쌀이든 소금이든 가져오라고 했어. 쌀을 가지러 가다 지뢰가 터져 죽는 사람이 많았어. 그러면 중도에서 멈추고 돌아왔다가 또 다시 가는 거지. 배가 인민군의 습격을 받기도 했어. 습격할 때는 공식 같은 게 있었어. '딱꿍총'이라고 당겨서 쏘면 '딱꿍' 하는 소리가 나는 총을 쏘고 나서 둥그런 따발총을 '뚜루루' 쏘는 거지. 2번은 죽을 뻔했어."

이때 할아버지의 나이는 지금의 중학교 3학년에 해당하는 16세였다. 지금 같으면 부모에게 반찬 투정을 할 나이에 목숨을 내놓고 바다를 건넌 것이다. 쌀을 가지러 가지 않으면 교동에 남아 굶어 죽으니 어쩔 수 없었다. 고은 시인이 역사 인물 5천600명을 담은 연작시 '만인보'에서 표현한 것처럼 피란민의 배고픔은 죽음보다도 무서웠다.

배고픔이 극에 달하면 사람도 괴물로 변할 수 있음은 동서고금을 막론하고 역사 곳곳에서 확인할 수 있다. 특히 전쟁과 배고픔이 겹치고는 하는데 그때는 상상 이상이다. 1845년부터 5년에 걸쳐 되풀이된 감자역병으로 발생한 '아일랜드 대기근'을 다룬 '검은 감자'라는 책에 따르면, 배고픈 사람들은 콜레라에 걸려 죽은 돼지도 먹었다. 사람이 길섶에 쓰러져 죽거나 관도 없이 그냥 땅에 묻히면 걸신들린 개가 그 시체를 뜯어먹었다.

그런 개는 다시 굶주린 사람에게 잡아먹히면서 전염병이 퍼져나가는 악순환이 계속됐다. 사람이 사람을 잡아먹기도 한다. 300만 명이 굶어 죽었다는 중국 허난의 대기근을 다룬 '1942 대기근'이라는 책에는 친딸까지 잡아먹은 부부의 이야기가 나온다.

당시 허난에서는 남편에게 잡아먹힐 것이 무서워 어두운 밤을 틈타 도망가다가 길에서 굶어 죽은 아내의 사례도 있다. 멀리 갈 것도 없이 우리나라 임진왜란 때도 배고픔에 시달리다 인육을 먹었다는 얘기가 1594년 당시를 기록한 조선왕조실록에 실려 있다.

'어떤 사람들은 산 사람을 도살하여 내장과 골수까지 먹는다고 합니다'('선조실록' 27년 1월 27일자). '죽은 사람의 살점만 먹을 뿐 아니라 살아 있는 사람도 서로 잡아먹는데 포도군이 적어서 제대로 금지하지를 못합니다'('선조실록' 27년 3월 20일자).

이토록 처참한 아비규환의 전쟁 통 배고픔을 벗어나기 위해 어린 나이의 고구한 할아버지는 도망 나온 그 고향 땅으로 다시 돌아가야 했다. 인민군의 기관총 세례와 지뢰밭을 피해가며 어렵사리 가져온 쌀로 가족들은 하루 1끼를 먹었다. 밥은 돌을 올려놓은 냄비에다 끓였다. 밥이 잘 되는 날도 있었지만 죽이 되는 경우도 많았다. 찬밥 더운밥 가릴 처지가 아니었다. 그리고 온종일 고향 땅을 쳐다보는 게 일이었다.

전쟁이 더 길어지자 할아버지 일가족은 당국의 얘기를 듣고 강화 본도로 옮겼다. 거기서는 쌀이 떨어져 밀가루를 만들고 남은 말분(末粉)을 먹었고, 보릿겨, 쌀겨로 버텨냈다.

교동에 있을 때 정부 쪽 인사가 나와 강화 본도로 이주하면 배급도 하고, 집도 준다며 이주 신청을 하라고 했는데, 막상 가서 보니 약속은 지켜지지 않았다. 당시 연백 출신 피란민이 교동에 몰리자 인구를 분산하기 위해 이 같은 이주정책을 편 것으로 보인다. 2003년 발간된 '신편 강화사'는 한국전쟁 때 강화로 온 피란민 수가 3만 명에 달한다고 했다.

고구한 할아버지의 부친은 어선을 타는 등 닥치는 대로 일했지만 그 일터에서는 일한 사람 혼자만 먹을 수 있는 밥을 줬다. 이때 제대로 먹지 못한 탓인지 할아버지의 누이동생은 이름 모를 병에 걸려 목숨을 잃었다. 할아버지는 강화 석모도에서 3년 동안 염전을 개간하는 막노동을 하면서 끼니를 때웠다.

할아버지의 인생에서는 쌀이 중요 포인트로 남아 있다. 어려서는 쌀을 구하기 위해 목숨을 걸었고, 밥을 얻기 위해 막노동을 했으며 그리고 1960년대 이후에는 소래포구에 자리를 잡고서 쌀 장사를 했다.

그때도 갯골 수로 몇 길 낭떠러지 높이 위에 아스라이 가로 놓인 철교 위를 목숨을 내놓고 쌀을 실어 날랐다. 지금 생각하면 그렇게 살아온 날이 그저 까마득할 뿐이다.

할아버지는 1958년 중매를 통해 황해도 평산 출신인 아내를 만났고, 나이 스물 되던 1960년 결혼을 했다. 그 이듬해인 1961년 군대에 갔고, 3년 동안 복무했다.

실제로는 1936년생인 할아버지는 1939년으로 주민등록이 돼 있어 군대에 늦게 갔다고 했다. 남동생 둘과 함께 삼 형제가 군에 동시에 입대했다. 소래포구에 온 것은 1964년도다. 이때 지금은 수협 지점장을 하는 큰딸이 태어났다. 할아버지는 슬하에 2남 1녀를 두고 있다.

글/홍현기기자 hhk@kyeongin.com·사진/조재현기자 jhc@kyeongin.com

![[실향민이야기 꿈엔들 잊힐리야·5]북청 물장수는 왜 유명한가?](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201702/2017020801000556600025461.jpg)

![[실향민이야기 꿈엔들 잊힐리야·5]함경남도 북청군 출신 김윤철 할아버지 (2)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201702/2017020801000556500025451.jpg)