해성면 해남리 고향 동네는 100여명 모여살던 고씨 집성촌

최대 곡창지대답게 부친도 맨손으로 논과 밭 수천평 일궈

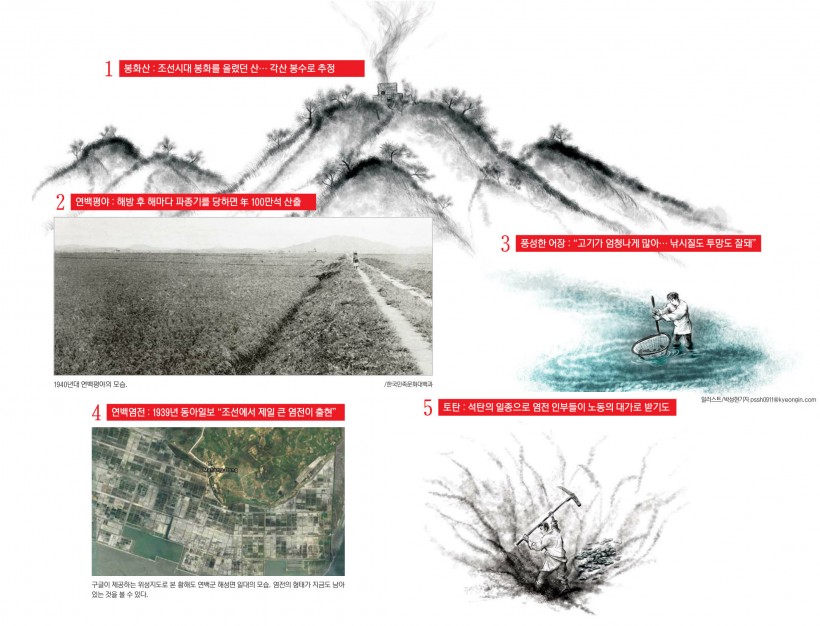

염전은 '염전로동자구'로 불려… 위성사진으로 봐도 장대

평야서 많이 나온 '토탄'은 타 지역 연료난 해결에도 도움

갯벌에서 소라를 잡아 깬 뒤 그물에 달아 던지면 물고기가 몰려들었다. 할아버지의 부친은 대나무로 만든 대 끝에 그물을 붙여 얕은 바닷물 속을 밀고 다니는 '사도질'을 했는데, 금세 망둥이나 새우를 잡아냈다.

'사도질'은 아마도 손잡이가 길고 국자처럼 생긴, 고기 잡는 그물인 '사둘'을 일컫는 것으로 보인다. 할아버지 고향 앞바다에서는 강화도 교동 등 인근에서도 배를 끌고 나와 물고기를 잡을 정도로 어장이 풍성했다.

"고기가 엄청나게 많아. 낚시질도 잘되고 투망도 잘되고, 미끼를 던지면 망둥이나 숭어 이런 것이 엄청나게 달려들었지. '모찌'라 부르는 숭어 새끼는 물들어올 때 '자자자착'하면서 뛰어다니고 지금 생각해도 참 좋아."

연백은 곡창지대로도 유명했다. 30년간 소래포구에서 쌀 장사를 한 할아버지는 자신 있게 연백쌀이 최고라고 말했다. 당시 신문기사에도 중요 곡창지대로 '연백평야'가 여러 번 등장한다.

동아일보 1949년 4월28일자는 "해방 후 해마다 봄이 되어 파종기를 당하면 연 100만석을 산출하는 연백평야(延白平野)"라고 전한다.

동아일보는 1937년 9월12일자 '연백기자단(記者團) 설립'을 알리는 기사에서 "연백은 황해, 연해양수리조합의 몽리면적 2만여 정보(二萬餘町步)의 옥토가 연백평야에 가로 놓이고 미산지로서 전 조선적 곡창인 동시에 인구팽창과 아울러 급진적 발전 도정에 있는 신흥지대이다"고 소개하고 있다.

한국 전쟁 후 남한에서는 쌀값이 폭등했는데, 그 원인 중 하나로 남한 땅이었던 연백평야가 북한으로 넘어간 것을 꼽기도 했다.

이북5도청 황해도에서 지난 1970년 발행한 '황해도지'를 보면 연안(延安)과 배천(白川)이 합쳐져 1914년 연백군이 됐다. 주위의 평야지대는 쌀의 품질이 좋아 임금에게 진상하기도 했다.

고구한 할아버지 가족도 연백에서 농사를 지었는데, 주로 조와 밀을 많이 심었다. 조를 수확한 뒤에는 콩을 심는 이모작을 했다. 할아버지의 부친은 물려받은 것도 없이 남의 논에서 일을 시작해 3천여 평의 논과 2천여 평의 밭을 일궜다.

"그때는 장남한테만 재산을 줬어. 큰아버지는 재산을 받아서 머슴을 두고 일하고, 서당 선생도 하고 했는데, 밑에 4형제는 아무것도 못 받았어. 아버지는 남의 논에서 일하면서 번 것으로 땅을 사기 시작해서 논밭을 사고 집을 사고 이렇게 한 것을 보면 참 대단해. 장사를 하신 것도 아니고 온전히 노동으로만 땅을 사셨으니까."

이 염전은 지금은 '염전로동자구'로 불린다. 국가지식포털 '북한지역정보넷'은 황해남도 연안군 해남리를 "1958년 (황해남도 연안군 해남리의) 일부 지역을 분리하여 염전로동자구를 신설했다"고 소개한다.

연백염전은 당시 국내 염전 가운데 가장 넓었던 것으로 추정된다. 동아일보는 1939년 11월1일자에서 1천670정보(町步) 면적의 연백염전 조성 공사가 시작됐다는 소식을 전하며 "조선 안에서 제일 큰 염전이 출현할 것"이라고 했다. 실제 완공했을 때는 그 규모가 약간 작아지기는 했는데 그 거대함은 지금 위성사진으로 봐도 장대하다. '작지만 큰 한국사, 소금'이라는 책에는 1943년 황해도 연백군에 완성된 천일염전 규모가 1천250정보라고 나와 있다.

남한 땅에 속했던 연백염전이 한국전쟁 이후 북한에 귀속되면서 남한에서 천일염전 개간이 본격화됐다. 전국 소금 생산량의 상당 부분을 책임지던 연백염전을 전쟁통에 잃게 되면서 이를 대체할 염전을 개발할 필요성이 제기됐다.

1950년대 초 전라남도 신안과 무안 등에서 천일염전이 개발됐다. 일제강점기 관(官) 염전을 제외하고 서해안의 천일염전은 대부분 한국전쟁 이후부터 1950년대 중반까지 세워진 것이다. 한국전쟁 중 정부는 염전 확대, 소금 생산을 위해 '염증산5개년계획(1952~1956)'을 수립했다. 북에서 내려온 피란민은 염전을 개발하고 운영하는 노동력을 채웠다.

고구한 할아버지도 피란을 나와 강화 석모도에서 염전 개간하는 일을 했다. 할아버지가 소래포구에 왔을 때 소래 일대에 조성된 소래염전 인부 대부분이 실향민 출신이었다고 할아버지는 말했다. 할아버지는 연백염전과 소래염전의 운영 방식이 같았던 것으로 기억한다.

다만 한 가지 차이점이라면 소래염전 바닥에는 '타일' 같은 것을 깔아 소금 결정이 맺히기 쉽게 했는데, 연백염전에는 특별히 깔린 것이 없었다.

"소래에는 타이루 같은 거를 까는데 연안염전(연백염전)은 바닥이 좋았나봐 그냥 맨바닥이었어." 일제시기에는 염전의 바닥이 흙으로 된 '토판'이었는데, 한국전쟁 이후에는 옹기조각을 까는 '옹기판'과 '타일판'으로 10여 년 사이에 진화했다고 할 수 있다.

그런데 할아버지 가족에게 일제강점기에 조성된 연백염전이 마냥 반가운 존재만은 아니었다. 고향 마을 사람들은 한 가족처럼 서로를 믿고 챙겼는데, 염전이 생긴 뒤에는 마을에 도둑이 들 정도로 동네 분위기가 흉흉해졌다.

"평안도나 전라도 지방에서 염전에 일하러 많이들 왔어. 이 사람들 오고 나서는 도둑만 생기는 거야. 집 앞에 땔감도 훔쳐가고, 동네에 있는 나무란 나무는 다 잘라다가 땠어. 기르는 닭 같은 것도 많이도 훔쳐갔어."

동아일보 1947년 11월28일자는 "금융조합연합회에서는 추위에 울고 있는 세궁민들을 위해서 연백군 일대에서 채취되는 약 600만 개의 토탄을 서울시로 운반하여 염가로 배급하는데 이리되면 각하(刻下) 핍박한 연료사정은 약간 완화될 것으로 기대된다"고 했다.

황해도중앙도민회가 지난 2012년3월 1일 펴낸 '황해민보'에 실린 '내 고향 황해도' '연백군편'을 보면 연백평야에서는 1m 이하 지하층에서 토탄(연료)이 광범위하게 채굴돼 주민들의 연료로 쓰였고, 명산물로 다른 지역에 공급되기도 했다.

민주평화통일자문회의 강화군협의회가 2008년 4월 펴낸 실향민 증언록 '격강천리라더니'에는 연백 출신 실향민 여럿이 토탄에 대해 이야기한 내용이 담겼다. 차세룡 할아버지는 "특산품으로 토탄이 산출되는 곳인데 땅을 한 5m 정도 파면 토탄이 나오는데 그것을 캐서 논두렁에 말려서 땔감으로 사용했다"고 회고했다.

고구한 할아버지 고향에는 나지막한 산도 있었는데 '봉화산'이라 불렸다. 조선시대 봉화를 올렸던 산이다. 조선 중기 편찬된 지리지 '신증동국여지승람' '연안도호부편'을 보면 연안에는 5개 '봉수(烽燧)'가 있었다. 이 중 할아버지가 말하는 봉화산은 각산(角山) 봉수인 것으로 추정된다.

각산 봉수는 서쪽으로는 백석산(白石山), 동쪽으로는 배천군 봉재산(鳳在山)에 응했다고 기록돼 있다. 남쪽으로는 경기도 교동현 수정산(修井山)과 응한다. 이는 조선 후기 각읍에서 편찬한 읍지를 모아 책으로 엮은 전국 읍지 '여지도서'에 기록된 내용과 동일하다.

황해도지는 각산에 대해 "옛날 연안, 배천의 경계요 경기도 강화군의 교동도로 건너가는 요진이었다. 고려사 중에 보이는 사실로, 공민왕 7년(서기 1358) 3월에 왜(倭)가 각산성에 침구(侵寇)하여 와서 전선(戰船) 30척(隻)을 불태웠다는 각산성은 이곳을 말하는 것이다.

산상에 봉화대가 있었기 때문에 산명을 봉화산이라 하기도 하였으며 지금 봉화리의 지명도 여기서 연기(綠起)된 것이다"고 했다.

할아버지가 회장을 맡고 있는 고향 동네 향우회 이름도 봉화산의 이름을 따 '봉화회'다. 회원 수가 100여 명으로 조그만 동네 향우회라고 믿기 힘들 정도로 회원 수가 많다. 매년 정월 초이튿날과 하지(夏至)에 2번 정기적으로 모인다. 1960년대 인천, 시흥 등에 사는 사람이 서로 연락이 되면서 모이기 시작했다.

1세대 실향민은 벌써 여럿이 세상을 떴고, 실향민 2세대가 그 빈자리를 채우고 있다. 향우회에서는 돈을 모아서 경기도 김포시 하성면에 있는 산 약 2만㎡(6천평)를 샀다. 하성면은 한강을 사이에 두고 북한과 마주한 지역이다.

"죽어서라도 한곳에서 고향 사람이 같이 있자고 해서 향우회에서 공동으로 산을 샀어. 거기에 우리 아버지, 어머니, 막내가 묻혀 있어."

글/홍현기기자 hhk@kyeongin.com· 사진/조재현기자 jhc@kyeongin.com

![[실향민이야기 꿈엔들 잊힐리야·7]황해도 벽성군 출신 김완수 할아버지 (中)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201702/2017021501001093100051841.jpg)