사과 유명한 북청서 대대로 땅 많은 집안

1945년 부친 갑자기 떠나고 가세 기울어

생계위해 북청공흥자동차 트럭조수 취직

후치령 넘어 삼수군·갑산군 주 1회 왕래

논농사 못짓고 오랑캐·풍토병 탓 '귀양지'

김소월 詩엔 '고립된 처지' 빗대는 소재로

日강점기 휘발유 사용금지로 목탄차 보급

힘·속도 모자라 고개 넘어가는 길 애먹어

"남한엔 없는 경관 다시한번 보는 게 소원"

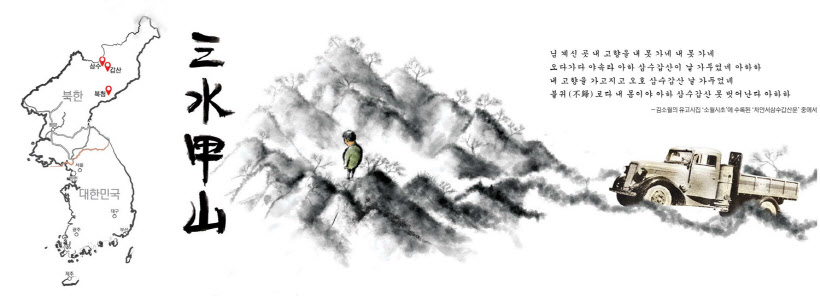

실향민 이인창(88) 할아버지 고향은 한반도 북부 교통요충지인 함경남도 북청군이다. 이북에서의 할아버지 삶을 이야기하자면 빼놓을 수 없는 지역이 고향 북청 말고도 또 있다. 한반도에서 가장 첩첩산중 오지라는 삼수갑산(三水甲山)이다.

북청군에서 북쪽으로 약 170㎞ 떨어진 '한반도의 지붕'이라 불리는 개마고원 내륙의 삼수군과 갑산군 일대다. 이인창 할아버지는 가족을 먹여 살리기 위해 10대 후반부터 화물트럭 조수로 일하며 북청에서 삼수갑산을 밥 먹듯 오갔다. 험하디험한 산길을 달리던 기억이 지금도 눈앞에 생생하다.

이인창 할아버지는 북청군 북청읍 죽평리 전주 이(李)씨 집성촌에서 태어났다. 읍내와는 불과 3리(1.18㎞)밖에 떨어지지 않은 중심지이고, 대략 300세대 정도가 거주했다고 한다. 북동쪽으로 함남 덕성군, 이원군과 경계를 이루는 대덕산(大德山·해발 1천461m) 골짜기 아래에 있는 마을에는 사과 과수원이 많았다.

북청 사과는 1920년대부터 일본에서 들여온 품종을 재배하기 시작해 당시에도 전국적으로 유명했다. 북청 사과 맛에 반한 김일성이 1960년대 이 일대에 대대적인 사과농장을 조성하기도 했다.

매일경제 1972년 8월 30일자 '대한민국신문통신공동취재단 북한 방문기'에는 "김일성 수령님의 북청 교시 이래 야산을 대대적 개발해 사과밭을 만들었다"며 "모든 인민이 사과를 먹을 수 있다"고 북측 안내원이 설명하는 내용이 나온다.

당시 남한 기자들은 이산가족 상봉을 위한 남북한 적십자 제1차 본회담 취재를 위해 북한의 초청으로 방북했다.

마을 사람 대부분은 농업에 종사했는데, 할아버지 집안은 대대로 땅이 많아 전부 소작을 줬다.

집은 정지방(정주간)이 있는 북부지방 '기억(ㄱ)자'형 기와집에 방이 5개였다. 조부모와 부모, 3형제가 살기에 넉넉했다고 한다. 한반도 북부지방 가옥에서 볼 수 있는 정지방은 부엌과 안방 사이에 벽이 없는 방으로 추운 겨울철 실내작업을 위해 마련했다.

"우리 할아버지가 장손이라 집에 베틀, 기름 짜는 틀, 발로 곡식을 찧는 디딜방아, 두부 틀 같은 기구가 다 있어서 마을 친척들과 공동으로 썼어. 작은할아버지가 서당에서 훈장을 지냈지. 1990년대 중반 지인을 통해 중국을 거쳐서 북한 소식을 듣기로는 김일성이가 고향에 있던 옛집이며, 서당 건물이며 싹 다 헐고 사과농장을 만들었다고 하더라고."

1945년 12월 아버지가 갑자기 세상을 뜨고, 이듬해 3월 북조선 인민위원회가 토지개혁을 단행하면서 가세는 급격히 기울기 시작했다. 교사가 되기 위해 함흥사범학교에 다니던 당시 18세의 이인창 할아버지는 생계를 위해 학교를 그만두고 북청공흥자동차주식회사 화물트럭 조수로 들어갔다.

북청공흥자동차회사 사장인 방의석(方義錫·1895~1958)은 일제 때 한반도 북부지역 운수업을 독점한 뒤 서울지역 운수업까지 진출해 '조선의 자동차 왕'으로 불렸다. 친일 행적으로 1949년에는 남한의 반민족행위특별조사위원회(반민특위)에 체포되기도 했다.

할아버지는 취직할 당시 회사가 화물트럭 30여 대, 버스 20여 대를 보유하고 있었다고 기억했다.

이때부터 할아버지 이야기의 무대는 삼수갑산으로 바뀐다. 할아버지는 1주일에 한 번 꼴로 북청에서 개마고원 내륙을 연결하는 '후치령(厚峙嶺)'을 넘어 삼수갑산에 갔다. 삼수군과 갑산군은 본래 함경도였으나, 북한이 행정구역을 신설·개편하면서 현재는 양강도에 속해 있다.

삼수는 대륙성 기후의 영향으로 겨울철 평균 기온이 영하 16~18℃에 달하는 한반도에서 가장 추운 지역이다. 갑산은 평균 해발이 1천300m나 되는 산간벽지다.

조선 중기의 관찬 지리지인 '신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)'에서는 삼수갑산을, 오랫동안 여진(女眞)에 점거돼 여러 차례 병화(兵火)를 겪고 사람이 살지 않다가 고려 공양왕 3년(1391년)에 비로소 갑주만호부(甲州萬戶府)를 두었다고 설명하고 있다. 만호부는 고려 때 군사요새다.

삼수갑산은 예로부터 중죄인의 귀양지였다. 논농사를 지을 수 없는 땅이라 화전(火田)에서 기장, 콩, 보리, 조 등 잡곡만 길렀다. 오랑캐의 침범도 잦았고, 풍토병이 창궐해 수백 명의 목숨을 앗아가기도 했다.

'연산군일기'에는 1496년(연산군 2년) 5월 삼수갑산에 전염성 열병이 번져 300명이나 목숨을 잃자 임금이 의원과 약을 보냈다는 기록이 있다. '세종실록 지리지'에 당시 갑산군 인구가 891명, 삼수군 인구가 348명으로 나오는데, 이 지역 인구 4분의1 이 전염병으로 순식간에 사라질 정도였다.

백성들 사이에서는 삼수갑산이 '죽음의 땅'으로 인식되기에 충분했을 터이다. 오죽하면 '죽을 때 죽을망정 할 말을 해야겠다'는 의미를 담은 '삼수갑산을 가더라도 할 말은 한다'는 속담이 만들어졌을까.

그럼에도 국가적으로는 접경지역이자 전략적 요충지인 삼수갑산을 비우기 곤란했던 것으로 보인다. 연산군은 6개월 뒤인 1496년 11월 '삼수갑산은 전에 유행병으로 사람이 다 죽어 국가에서 부득이 백성을 옮겨 채우자는 것이기 때문에 죄 있는 자를 먼저 옮기려 한다'며 외지부(外知部)와 그 가족들을 삼수갑산으로 옮기라고 명했다.

외지부는 관원이 아니면서 조선 때 돈을 받고 송사(訟事)를 대신 맡은 사람들로 일종의 변호사 같은 직업이다. 고려 때부터 조선 초까지 백성 사이에 일어난 소송을 처리하는 관원을 도관지부(都官知部)라 했다. 외지부는 정식 관원인 도관지부가 아닌데도 바깥(外)에서 그러한 행세한다고 붙은 명칭이다.

당시 나라에서는 '법률 조문을 마음대로 해석해 법을 남용해서 옳고 그름을 변경하고 어지럽게 한다'는 등의 이유로 금지했다. 적발될 경우 온 가족이 삼수갑산까지 쫓겨나는 '전가사변(全家徙邊)'의 형벌을 받아야 했다.

단절과 고립의 상징, 삼수갑산은 시(詩)의 소재가 되기도 했다. 1934년 11월 '신인문학'에 발표된 국민시인 김소월(金素月·1902∼1934)의 마지막 작품도 '삼수갑산'이 소재다. 연이은 사업 실패로 붓을 꺾고 술독에 빠져 지내던 김소월은 33세 나이로 요절하기 한 달 전, 세상과 단절되고 고립된 자신의 처지를 삼수갑산에 빗댔다.

김소월의 유고시집 '소월시초'(1939년 발간)에도 수록된 이 시의 제목은 '차안서삼수갑산운(次岸曙三水甲山韻)'으로, 스승인 안서(岸曙) 김억(金億·1896~?)이 1933년 8월 '삼천리'에 발표한 시 '삼수갑산'의 운(韻)에 맞춰 새로 쓴 시다.

'님 계신 곳 내 고향을 내 못 가네 내 못 가네/ 오다가다 야속타 아하 삼수갑산이 날 가두었네 아하하// 내 고향을 가고지고 오호 삼수갑산 날 가두었네/ 불귀(不歸)로다 내 몸이야 아하 삼수갑산 못 벗어난다 아하하' (시집 '소월시초' 중 '차안서삼수갑산운' 중에서)

이인창 할아버지는 일제강점기 때 연료를 휘발유에서 목탄으로 개조한 '목탄 화물트럭'을 타고 삼수갑산 가는 고개를 넘었다고 한다. 1937년 발발한 중·일전쟁이 태평양전쟁으로 확전하면서 일본은 병력과 군수물자 수송 때문에 민간 차량의 휘발유 사용을 금지했다.

대신 일본은 1939년 8월 목탄을 태우는 드럼통을 기존 차량에 달아 숯을 연소해 얻은 가스로 움직이는 차량을 개발해 민간에 보급했다.

"일주일에 한 번씩 1938년식 훠어드(포드·Ford) 트럭에 주로 고등어를 싣고, 후치령을 올랐어. 아흔아홉 고개라고 부를 정도로 꼬불꼬불하고 높은 길을 목탄트럭이 헐떡거리면서 올랐지. 화통에 목탄을 채워서 수수로 불을 붙이면, 목탄이 타면서 나오는 가스로 피스톤을 움직였어. 목탄 한 가마니에 150리(약 59㎞)쯤 갔을 거야. 나는 조수였는데 몇 미터 올라가면 뒷바퀴에 나무막대기를 괴어 밀고, 몇 미터 올라가면 또 막대기를 괴고 하는 식으로 고개를 넘었어. 길이 무지 험해서 그땐 트럭 조수는 힘이 좋아야 했지."

목탄차는 휘발유를 연료로 쓰는 차량보다 힘과 속도가 절반밖에 되지 않았다고 한다. 전영선 한국자동차문화연구소장은 '고종 캐딜락을 타다'란 책에서 '높은 고개를 만나면, 어찌나 느린지 차라리 걷는 것이 더 빨랐을 정도였다'고 목탄차를 설명했다.

할아버지가 오가던 삼수갑산은 당시에도 제대로 생긴 집이 드물고, 먹을 거라고는 감자와 보리밖에 없는 오지였다. 얇은 돌로 기와를 올린 오두막집이 대부분이고, 버스·화물사업소를 제외하면 근대식 건축물이 아예 없었다. 들쭉으로 담근 '들쭉술'이 유명한데, 김일성이 즐겨 마셨다는 북한의 대표적인 명주이기도 하다.

이인창 할아버지는 "포도보다 알이 작은 들쭉밭이 야산 여기저기에 널렸다"고 기억했다.

'홍길동전'의 저자 허균(許筠·1569 ~1618)은 우리나라 명물 토산품과 별미음식을 소개한 '도문대작(屠門大嚼)'에서 들쭉의 산지를 갑산으로 꼽으면서 '맛은 정과(正果·과일 등을 꿀에 조려 만든 전통과자)와 같고, 다음에 나오는 포도(蒲桃) 이하는 모두 이만 못하다'고 평했다.

허균이 유배지인 전라도 함열(咸悅·익산의 옛 지명)에서 1611년에 쓴 '도문대작'은 조선 최초의 음식·식재료 품평서로 알려져 있다. 한국고전번역원의 인터넷 홈페이지에 가면 한글로 볼 수 있다.

"남한에는 후치령, 삼수갑산처럼 험한 데가 없어. 중국에나 가지 않으면 우리나라에서 그런 천혜의 경관은 못 봐. 빨리 통일이 되어서 젊은 시절 죽도록 고생하면서 넘었던 그 고개를 다시 넘어보고 싶은 게 마지막 소원이야."

글/박경호기자 pkhh@kyeongin.com·사진/조재현기자 jhc@kyeongin.com