인천서 철부선으로 대한제분 일하던 父

기계설비 들어서 많은 인부와 함께 실직

'항만하역산업 기계화'로 분쟁도 계속돼

본인은 부두 앞 철공소서 배 부품 만들어

군 제대후 한국기계서 열차바퀴 등 제작

창립 80년 된 현재 두산인프라코어 전신

돈 벌기위해 1978년 해외 근로자로 진출

배추·무농장 경영에 車정비업체 운영도

2000년대 귀국 예전 일자리 인근서 살아

인천에 온 아버지는 대한제분 일을 했다. 500t짜리 철부선(鐵艀船) '대한호'를 이용해 외항선에 있는 밀을 인천항으로 옮기는 작업을 했다.

"대한제분 직원은 아니고 그 밑에 있는 업체에 소속됐던 것 같아. 대한호는 엔진이 없어서 예인선이 끌고 다녔어. 처음에는 인부들이 가마니를 메고 다녔는데, 나중에는 기계가 일을 다 했어."

대한제분은 1952년 창립했다. '인천상공회의소 90년사'에 따르면 1950년대 대한제분 종업원 수는 1천여 명에 달했으며, 하루에 4천 부대의 밀가루를 생산했다. 하지만 한국전쟁으로 건물과 시설이 파괴되는 등 큰 피해를 봤다.

'일본제분주식회사 인천공장'에서 '대한제분주식회사'로 등기를 마친 것은 1952년 12월 25일이다. 해방 이후 정부의 귀속사업체였던 공장을 불하받아 재건한 것으로, 한국전쟁 직후 국내 최대 규모의 제분공장이었다.

대한제분은 양곡을 하역·관리하는 자회사 '대한싸이로'를 1971년 5월 12일 설립했으며, 인천항에 국내 최초로 현대식 곡물 전용 자동하역시스템을 구축했다.

이호섭 할아버지는 때때로 아버지 일을 도왔다. 중구 북성동1가 '월미도입구삼거리'에 대한제분 인천공장 출입구가 있다. 그 왼편으로는 북성포구 가는 길이다.

이호섭 할아버지는 "(북성)포구에 배를 대면 기계가 위에서 에어(air)로 밀을 빨아들였다"며 "인천에 왔을 때는 대한싸이로가 없었고, (지금) 큰길가에 있는 건물로 (밀이) 바로 들어갔다"고 설명했다.

1960년대에는 '대한호'처럼 작은 크기의 부선이 많았다. 60년대 중반부터 배를 탔다는 예인선 '한성호' 홍두표(71) 선장은 "예전에는 작은 부선을 '고무신발짝'이라고 불렀다"며 "빠지(바지선)는 성냥갑처럼 생겨서 윗부분이 평평하지만, 부선은 겉에 철판 테두리가 있거나 가운데가 파여 있어서 현미나 강냉이 등을 담을 수 있었다"고 했다.

먹고살기 힘든 시절이라 '뗏마'(작은 배 일종)를 타고 다니며 양곡을 도둑질하는 사람도 있었고, 갯벌에 떨어진 양곡을 체로 건져 부대에 담아 가는 '뻘치기'도 흔했다.

이호섭 할아버지의 아버지는 대한제분이 기계화 설비를 갖추면서 일자리를 잃었다. 기계화는 경제성과 효율성을 높였지만, 일자리를 빼앗았다. 특히 부두와 배에서 짐을 나르는 인부가 가장 큰 피해를 봤다. 당시에는 노자(勞者)라고 불렸다.

'하역노동운동사(항운노동조합 111년사)'를 보면, 항만하역산업 기계화는 60년대부터 서서히 시작해 1970년대 들어 본격화했다. 하역사들이 다투어 시설을 확충하고 장비를 도입하면서 기계화에 따른 분규는 빈번하게 발생했다.

인천은 1975년 제7부두 양곡 작업 기계화를 둘러싼 대한싸이로와 부두노조 인천지부 간 분쟁이 대표적이다. 이호섭 할아버지는 화수부두, 한염부두, 객선부두 등 부두 앞에 있는 철공소에서 일했다. 배 엔진을 수리하고 부품 만드는 일을 했다.

"화수부두 철공소에서 월급 생활을 했지. 철공소 이름은 생각이 나지 않아. 옆에 조선소가 있었는데, 배 문제 때문에 그 조선소 사장하고 싸움도 많이 했어."

철공소가 있던 자리는 횟집 등 식당들이 차지하고 있다. 울퉁불퉁하고 흙먼지 날리던 도로는 포장도로가 됐다. 할아버지는 "당시 철공소 건물은 함석으로 돼 있었다"며 "그 앞이 지금은 다 매립됐지만, 당시에는 (거기까지) 배가 들어왔다"고 했다.

화수부두에는 철공소가 꽤 많았다. 화수부두 덕영철공소 공장장 출신인 권태명(81) 할아버지는 "옛날에는 화수부두에만 철공소가 8개 정도 있었다"며 "차츰차츰 없어지더니, 모두 사라진 지 오래됐다"고 했다.

또 "철공소에서 '야끼다마'(燒球·hot bulb, 통통배에 장착하는 엔진)를 설치하거나 수리하고, 부속품을 만들어 썼다"며 "배 엔진이 대량으로 생산되면서 철공소는 필요가 없어졌다"고 했다.

개풍군에서 태어난 권태명 할아버지는 한국전쟁 때 인천으로 피란 와 철공소에서 일했다. 할아버지가 일했던 덕영철공소 자리에는 얼음 가게 '세창얼음'이 영업 중이다.

이호섭 할아버지는 '항구철공소'와 '광일철공소'에서도 일했다. 항구철공소는 객선부두가 있던 올림포스호텔 인근에 있었고, 광일철공소는 월미도입구삼거리에서 월미도 방면으로 가는 코너에 있었다.

항구철공소는 신태범(1912~2001) 박사가 쓴 '인천 한 세기'에도 잠깐 나온다. '소형선박과 공장이 늘게 되어 30년대에는 한국인에게도 철공소를 차릴 기회가 왔다.

일본 오사카에서 공업학교를 마친 후 그곳에서 기술연마를 하고 돌아온 李河泳(이하영) 씨가 해안동에 금성철공소를 개업하여 곧 경인, 조선 등 일본인 철공소를 누르고 선박 수리 분야에서 단연 일인자가 됐다. 그 후 해안동에 항구철공소(黃學根), 칠복철공소(현존) 등이 늘어났다.'

이호섭 할아버지에게 항구철공소 사장 이름을 묻자 "이름은 기억나지 않는데, 아무튼 황 씨였다"고 말했다. 상호와 사장 성(姓)까지 일치하는 것으로 볼 때, 같은 곳일 가능성이 매우 높다.

인천에 철공업소가 처음 생긴 것은 1892년 일본인이 경영하는 오츠카철공장(大塚鐵工場)이다. 하지만 이는 대장간 수준으로, 본격적인 철공소가 생긴 것은 러일전쟁 직전 인천철공소(仁川鐵工所)라고 '인천상공회의소 120년사'는 기록하고 있다.

양준호 인천대 교수가 인천상공인명록(1936년판)을 근거로 쓴 '식민지기 인천의 기업 및 기업가'에 따르면 당시 대장업·철공업 부문은 일본 업체 비율이 상대적으로 높았다. 하지만 영업세액으로는 조선인 최경운이 경영하던 업체가 가장 높아, 일본인과 조선인 간 경쟁이 치열했음을 알 수 있다.

올림포스호텔 근처에서 동광철공소를 운영하는 길철근(70) 사장도 이호섭 할아버지 얘기처럼 항구철공소의 위치를 기억하고 있다.

길철근 사장은 "여기가 (객선부두) 부둣가였을 때, 철공소들이 배 엔진 보링 작업을 했다"며 "지금은 여기(동광철공소) 하나만 남았다"고 했다.

이어 "옛날에는 '배 못'(목선 조립에 들어가는 쇠못)을 만들었다"며 "목선이 다 없어지면서 닻을 만들고 있다"고 했다. 길철근 사장은 황해도 해주에서 피란 나와 아버지 밑에서 철공소 일을 배웠고, 지금까지 가업을 유지하고 있다. 월미도입구삼거리 '광일철공소' 옆에는 한염부두(현재 8부두)가 있었다.

이호섭 할아버지는 "한염해운이 소금을 부린다고 해서 한염부두라고 했어. 그때는 이 기다란 (곡물)창고도 없었어. 부두 건너편 노란색 건물(하이젤냉장보세창고) 있는 곳이 소금을 쌓아 놓았던 곳이고, 그 옆에 소금 창고와 공장들(동일아파트 자리)이 있었어"라고 했다.

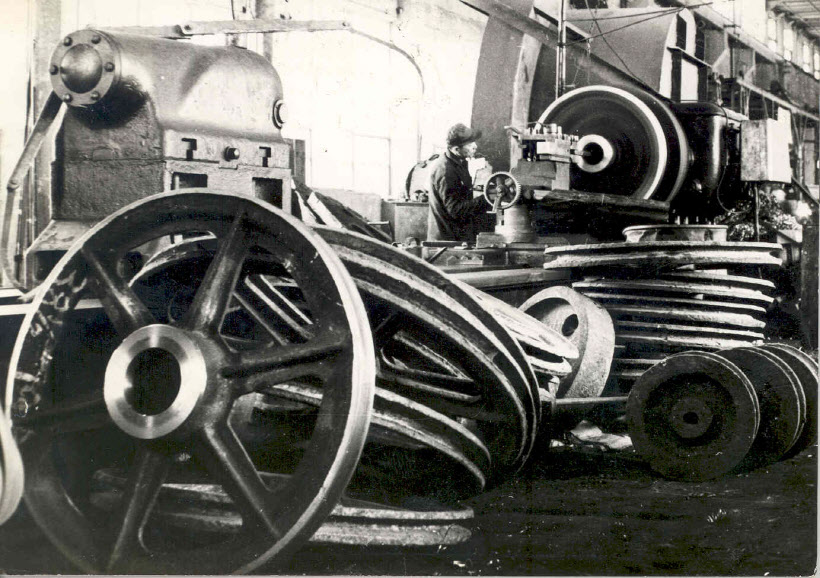

이호섭 할아버지는 1965년 군에서 제대한 후 '한국기계공업'(현 두산인프라코어)에 입사했다. 그곳에는 열차 바퀴와 프레임(바퀴와 바퀴를 연결하는 뼈대) 만드는 일을 했다. 작업이 기계화되면서 일자리가 줄고 철공소가 하나둘씩 사라졌지만, 이호섭 할아버지는 또 다른 일을 찾아 기계화 속으로 들어간 셈이다.

"한국기계 위치는 그대로야. 두산인프라코어가 되면서 더 확장됐지. 내가 일했던 공장 건물도 그대로 있는데 뭐. 선반(旋盤) 작업장이 소형반·중형반·대형반으로 나누어지는데, 나는 대형반에 있었어."

이호섭 할아버지는 "철공소에서 배운 기술로 한국기계에 들어갔다"며 "열차 바퀴와 프레임도 깎고, 주문이 들어오면 일반 산업기계도 가공했다"고 덧붙였다.

두산인프라코어는 지난 4일 창립 80주년을 맞았다. 두산인프라코어가 소장하고 있는 몇 안 되는 한국기계 당시 자료 가운데 한 공원(工員)이 열차 바퀴를 만드는 사진이 있다. 그 사진 속 현장에서 치열하게 일했던 사람 중 한 명이 바로 이호섭 할아버지다. 이 사진을 본 이호섭 할아버지는 "내가 일했던 작업장이 맞다"고 했다.

두산인프라코어의 시작점은 1937년 국내 최초 대단위 기계회사 '조선기계제작소'다. 인천에 설립된 조선기계제작소는 200t급 잠수함까지 만들었다. 이후 한국기계공업(1963년)으로 명칭이 바뀌었으며, 이 회사를 1976년 대우실업(대우중공업)이 인수하면서 2005년부터는 두산그룹의 일원이 됐다.

이호섭 할아버지는 한국기계공업에서 4~5년 정도 일하다가 서울에 있는 모토로라 회사로 이직했다. "선반으로 전화기 만드는 기계의 부품을 깎아 줬다"고 했다.

이호섭 할아버지는 한 푼이라도 더 벌기 위해 1978년 이란에 해외 근로자로 나갔다. 이후 리비아에서 배추·무 농장을 경영해 큰돈도 만져보고, 케냐와 우간다에서 자동차 정비업체도 운영했다.

이호섭 할아버지는 "고관절이 좋지 않아서 다 접고 2006년인가, 2007년쯤 귀국했다"고 했다. 할아버지는 대한제분 인천공장, 옛 철공소 자리, 두산인프라코어 인천공장과 멀지 않은 아파트 단지 '인천만석비치타운'에 살고 있다.

글/목동훈기자 mok@kyeongin.com 사진/임순석기자 sseok@kyeongin.com