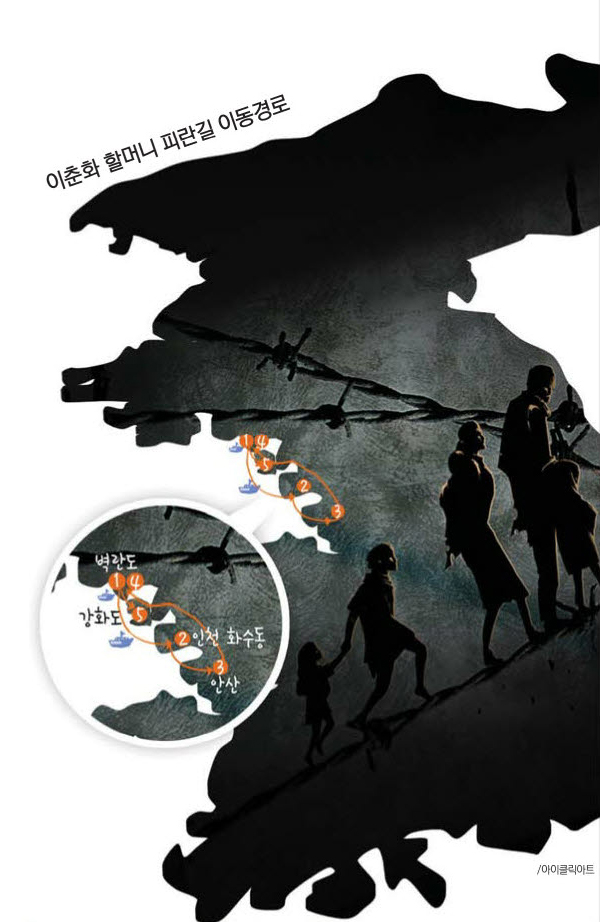

1950년 겨울, 일곱식구 인천 화수동 거쳐 안산行

겨우 숨은 방공호가 전쟁 중심부 이때 모친 잃어

다시 인천으로 갔다가 먹고 살 걱정에 고향 복귀

인민군 괴롭힘 너무 심해 강화도로 마지막 피란

10대때 '인천노동사 큰 의미' 심도직물 공장 취직

이후 대구·서울 등 섬유산업 중심에서 경력쌓아

4번의 피란과 10대 중반에 시작한 직물공장 여공생활, '양키시장'에서의 좌판 장사까지, 이춘화 할머니의 일생을 돌이켜 보면 그야말로 '원더우먼'의 삶 그 자체다.

이춘화 할머니가 처음 피란을 나온 것은 1950년 겨울이었다. 벽란도 옆 '고미포'에서 돛단배를 타고 인천 화수동으로 왔다. 부모와 오빠 둘, 여동생 둘, 일곱 식구가 쌀이며 짐을 배에다 싣고 나왔다. 인천에서 오빠들은 학도병으로 지원 입대했다. 인천에서 머문 시간은 며칠 되지 않는다.

중공군이 인천까지 밀려온다는 소식을 듣고 또다시 경기도 안산까지 두 번째 피란을 떠났다. 국가기록원의 '6·25전쟁 제 3단계'를 보면 유엔군은 1951년 1·4후퇴로 평택-삼척 선까지 철수했다. 할머니는 안산 '무찌리'라는 동네에 있는 민가 뒤 방공호에 숨어 있었는데, 피란지가 전쟁의 중심부였다고 기억했다.

방공호에 있으면 온종일 미군 비행기 쌕쌕이가 오가고 포탄이 떨어졌다. "피란을 간다고 한 건데 거꾸로 전쟁 속으로 들어간 거야, 아침에 (방공호에서) 나오면 포탄이 말이야 마당으로 한가득이야." 이때 할머니의 어머니가 그만 포탄에 맞아 돌아가시고 말았다.

할머니는 당시 안산에서 중공군이 쏟아져 내려오는 장면도 목격했다. "중공군은 겨울이라 위장을 하려고 그런지 하얀색 이불을 뒤집어쓰고 왔어. 사람 수가 많아 보이려고 했는지 꽹과리를 치고 난리인데 어찌나 시끄러운지 몰라."

안산에서 전투가 계속되니 차라리 다시 인천으로 피하는 것이 낫다는 이야기였다. 자신들은 수색(서울시 은평구 수색동 일원)을 거쳐 서울로 갈 것이라며 자신과 방향을 달리해 인천으로 가면 무사할 것이라고 했다.

"교회를 다니는 인민군이었는데 그 사람 이야기가, 인천으로 가는데 산 쪽으로 가지 말고 밭이나 논두렁 가운데로만 가라고 했어. 길 양 끝에는 폭탄을 묻었다는 거야. 근데 진짜로 3일인가 있었는데 산에다 엄청나게 퍼붓더라고. 그 인민군 덕분에 우리는 무사히 피란했지."

할머니 가족은 인천에 있다가 먹고살 길이 막막해 도로 고향에 들어갔다. 이북이 오히려 안전하다는 정보를 들었다고 했다. 화수동에서 배를 타고 강화도 초지로 갔다가, 벽란도와 가까운 산이포까지 걸어간 뒤 그곳에서 배를 타고 벽란도 고향으로 갔다. 세 번째 피란이었다.

할머니는 "이북에 가니까 다 말짱했다"고 했다. 고향에 간 할머니 가족은 예전처럼 농사를 지었다. 농사는 1951년 1~2월부터 6월까지 계속됐다. 그러다 인민군들이 너무 괴롭혀 어쩔 수 없이 네 번째로 다시 강화도로 피란을 나왔다는 것이 할머니의 얘기다.

인민군은 할머니 가족이 '이남 사람'이라며 분산 배치했다. 할머니는 동생과 함께 해주 근방까지 걸어가야 했다. 인민군은 벽란리 근처 '방개월'에 있는 학교 운동장에 주민들을 모아 놓고 둘씩 나눠 갈 곳을 말했다. 지시를 따르지 않으면 소총 개머리판으로 찍어 내리고는 했다. 할머니는 여동생 한 명과 한 조를 이뤘다.

"왜정 때보다 더 많이 뺏어갔어. 거기다 계속해 강제로 교육을 받게 하고, 가족까지 나눠서 가라고 해서 도저히 못 있겠더라고."

할머니가 강화도로 다시 피란을 나올 때는 강화도에 있던 사람들이 도움을 줬다. 밀선을 탔는데 강화도에서 안전한지를 신호로 알려줬다.

"강화도에서 횃불을 두 번 들면 '적군이 있다'는 얘기였고, 세 번을 들면 '아무도 없다'는 식이었지. 강화도 신호랑 물때랑 맞춰서 그렇게 강화도로 다시 갔어. 전쟁 속을 들어갔다가 전쟁 속으로 다시 나왔어. 전쟁 마당 마당 다 돌아댕겼네."

4번째 피란 이후 이춘화 할머니는 강화도의 심도직물 공장에 다녔다. 할머니 나이 16~17살 때였다.

지난 7월 21일, 할머니와 함께 강화도 용흥궁 공원에 있는 심도직물 터를 찾았다. 할머니가 심도직물 터에 발을 디딘 것은 66~67년 만의 일이다. 할머니는 '첫 직장' 심도직물 터 곳곳을 둘러보면서 잊고 지냈던 기억을 더듬었다. "심도직물이 어떻게 됐을까 그렇게나 궁금하더라고. 그런데 이렇게 공원으로 바뀌었네. 그려."

할머니는 가족과 함께 선원면에 살았는데, 매일 왕복 20리(약 8㎞) 길을 걸어 다녔다. 지금은 심도직물 터에 굴뚝만 남아 있는데, 그 옆의 비석에는 '이곳은 1947년부터 2005년까지 국내 굴지의 직물회사로 명성이 높았던 심도직물(주)이 자리잡았던 곳입니다'라는 문구가 새겨 있다.

할머니는 일할 당시(1953년 추정) 심도직물의 공장 규모가 그리 크지는 않았다고 기억했다. 1960년대를 지나면서 할머니가 일했을 때보다 크게 성장한 것으로 보인다. 1959년에 나온 '경기사전(京畿事典)'을 보면 심도직물공업사의 소재지는 강화면 궁청리 394이고, 종업원수는 230명으로 돼 있다.

강화군청이 심도직물 터에 설치한 표지판에는 '60~70년대에 직원이 1천200명 정도였고 거쳐 간 사람들 수만 해도 1만 명이 넘었다고 한다'고 돼 있다. 강화문화원에서 1976년 발행한 '강화사'는 심도직물, '심도(沁都) 견직 공업 주식회사'를 이렇게 설명한다.

"전 국회의원인 김재소가 출자 경영하는 업체로 현재 역직기 210대의 현대식 시설을 갖추고 1천200여 명의 종업원을 고용하고 있는데 생산되는 견직물은 국내는 물론 외국으로 수출되고 있다."

심도직물은 인천 노동사에서도 중요한 의미를 갖는다. 인천민주평화인권센터에서 펴낸 '인천민주화운동사 연표'를 보면 1967년 5월 14일 강화도 심도직물 노동조합(전국섬유노동조합 직할분회)이 결성된 이후 천주교 인천교구와 함께 해고 노동자의 복직투쟁 등이 전개됐다.

천주교 인천교구 한상욱 노동사목위원회 부위원장은 "심도직물 사건은 한국 천주교가 사회참여를 시작한 출발점이라는 데 의미가 있다. 또한, 로마교황청과 연계해 한국의 노동 문제를 국제 문제로 확대하기도 했다"고 말했다.

심도직물 공장은 설립 초기였는데도 최신 기술이 도입돼 기계로 '뉴똥(비단의 일종)'을 짰다고 할머니는 기억했다. '우리 옷감이야기 103(교문사)'이라는 책을 보면 1950~60년대 인조 뉴똥 생산이 이뤄지면서 의복용으로 많이 사용됐다.

'현대패션 110년'이란 책 역시 "1950년대 옷감은 한복감으로 고급에 속했던 실크, 즉 뉴똥이 인기가 있었다"고 설명하고 있다.

할머니는 당시 뉴똥을 짜는 기계의 실이 끊어지거나 하면 그것을 처리하는 일을 했다.

"공장에는 이북출신이 많았고, 강화 본토박이도 있었어. 직원은 한 20명 정도 됐어. 당시 대부분 손으로 옷감을 짰는데, 기계가 짜는 것은 처음 봐서 신기했어. 뉴똥을 짜면 돌돌 말아서 서울 종로 4가에 가져다줬다고 해. 거기서 한복하고 이불껍데기하고 만들고 그랬던 것 같아."

심도직물 터를 찾은 할머니는 완전히 10대의 추억에 젖어들었다. 할머니는 심도직물 외에도 여러 직물 공장이 강화도에 있었다고 기억했다. 당시 강화도는 우리나라 섬유산업의 중심지였다.

1916년 이미 강화도에는 강화직물조합이 설치되고 공동작업장까지 건설됐다. 강화도에는 심도직물 외에도 큰 섬유회사가 많았는데, 1975년 기준으로 회사는 15곳이었고, 전체 종업원수는 1천308명, 기계는 864대에 달했다고 '강화사'는 기록하고 있다.

강화도는 섬유산업 중심지 자리를 놓고 대구 등과 경쟁을 해야 했다. 할머니도 심도직물에서 1년 정도 일하다 다른 여공들과 함께 대구로 내려갔다. 대구 침산동에 있는 '경방방직'이라는 업체였다. 이곳도 기계로 뉴똥을 짰는데 강화도 심도직물에 비해 규모가 훨씬 더 컸다고 했다.

비슷한 시기 대구에서는 삼성 이병철 회장이 제일모직을 설립했다. 이병철 회장의 자서전인 '호암자전'을 보면 1954년 9월 대구에 제일모직이 설립됐고, 1956년에는 염색 가공공장이 준공했다. 할머니는 대구에서 1년 정도 일하다가 다시 서울 청량리에 있는 한국 최초 나일론 공장 '태창방직'에서 2~3년 일했다.

한국전쟁 직후 대한민국 경제발전의 한 축을 형성했던 섬유산업의 중심에 이춘화 할머니가 있었다.

글/홍현기기자 hhk@kyeongin.com 사진/임순석기자 sseok@kyeongin.com