교통·물류 중심지로 신문물 빨리 접해

어릴적 기차 타고 개성에 소풍 갈 정도

예성강 하류 위치… 민간 무역도 활발

고려시대 수도와 송나라간 교류 통로

드넓은 곡창지대 배고픔 모르고 자라

연백 온천욕으로 피부병 완치 일화도

상인들과 10여년전 '개성관광' 다녀와

정몽주 피살 선죽교 등 변함없어 놀라

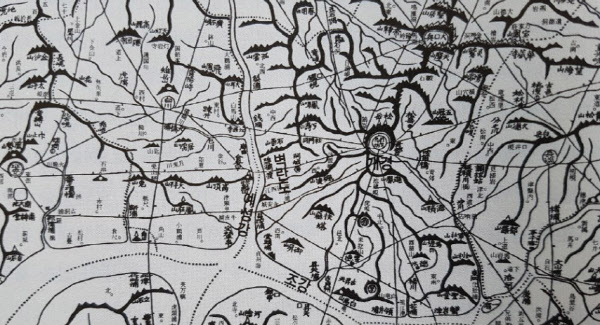

서해 바닷길을 따라 들어온 배는 예성강 하류의 벽란도를 거치게 마련이었다.

이 벽란도는 개성과 같은 주요 도시를 연결하는 물류·교통의 허브였다.

할머니의 유년시절에도 고향 앞바다에는 조기, 새우를 잡는 배가 널렸고, 화물선도 많이 다녔다. 개성과 벽란도는 철도로도 연결됐다.

중간에는 토성역(개풍역)이 있었다. 할머니는 교통 여건이 좋은 곳에 산 덕분인지 '국민학교' 시절 기차를 타고 개성까지 소풍을 갔던 기억이 생생하다.

10살 때는 배를 타고 인천에서 열린 친척의 환갑잔치에 오기도 했다. 월미도 근방이었는데 배를 타고 5시간 정도가 걸린 듯싶다.

할머니는 당시 벽란도가 인천에 비해서도 신식 문물을 받아들이는 속도가 크게 뒤처지지 않았다고 했다.

"일정 때 고향에 전기가 들어왔고, 고향집 근처 방개월에는 금을 빻는 공장도 있었어. 발전이 빨랐던 거지." 금을 가공하던 금점(金店)이 있었다는 게 이채롭다.

조선 중기 편찬된 지리지 '신증동국여지승람'의 '개성부'편에는 "고려에서 송나라에 조회를 할 때에, 모두 여기서 배를 띄우기 때문에 예성이라 하였다"고 기록돼 있다.

송나라 휘종(徽宗) 국신사(國信使)로 1123년 고려를 방문했던 서긍(徐兢·1091~1153)도 예성항(벽란도)을 통해 개성으로 갔다.

당시 금(金)이 고려와 송의 중간에 자리 잡고 있어 육로가 막혔다. 바닷길도 산둥반도에서 출발하지 못하고 지금의 절강성 연안의 항구에서 떠나 전라남도 근해에 왔다가 다시 예성강까지 북상하는 노선을 택할 수밖에 없었다.

"조류를 따라 예성항에 이르자 정사·부사는 신주(神舟)로 옮겨 탔다. 낮 12시쯤(午刻) 정사·부사가 도할관·제할관을 거느리고 채주(采舟)로 조서(詔書)를 봉안했다. 1만 명 되는 고려인들이 병기·갑마(甲馬)·기치·의장물(儀物)을 가지고 해안가에 늘어서 있고 구경꾼이 담장같이 둘러섰다. 채주가 해안에 이르자 도할·제할관이 조서를 채색 가마에 봉안했다. 하절이 앞에서 인도하고 정사·부사는 뒤에서 따라갔으며 상절·중절은 그 다음으로 따라갔다. 벽란정으로 들어가서 조서를 봉안하고 그 일이 끝나자 지위에 따라 나뉘어 잠시 휴식을 취했다. 다음날 육로를 따라 왕성으로 들어갔다."

고려대학교 이진한 교수가 쓴 '고려시대 무역과 바다'를 보면 고려시대 벽란도에서는 민간 차원의 무역도 활발했다. 송나라 상인 '송상'은 사실상 고려 왕실이 지정하고 관할하는 항구인 예성항에 도착해 개경 등지를 무대로 장사를 했다.

'신증동국여지승람'에는 당시 송나라 상인과 관련된 일화가 실렸다. 당시 예성강을 통해 출입하던 송나라 무역상 중에는 '하두망(賀頭網)'이라는 자가 있었다. 그는 예성강 주변에서 체류하는 동안 절세의 미인을 보고는 반해버렸다.

그 미인의 남편이 바둑을 즐긴다는 사실을 알아낸 하두망은 바둑에서 일부러 지고는 많은 재물을 잃었다. 뜻밖의 횡재에 마음이 동한 남편은 결국 아내까지 걸게 됐고, 하두망이 아내를 차지하게 됐다. 하두망은 배에서 미인을 범하려 했지만, 아내는 절개를 지켰다고 한다.

바다 한가운데에 이르러서 배가 빙빙 돌며 나가지 않았는데, 점치는 사람의 말이 '절부가 있기 때문'이라 했고, 하두망은 배를 돌려 미인을 내려놓고 가게 됐다 한다.

이 얘기는 '예성강곡'이라는 노래로 당시 고려인들에게 널리 불렸다. 남편이 아내를 보내면서 후회하고 한탄하는 노래가 '전편'이고, 아내가 배에서 내리면서 부른 한이 서린 노래가 '후편'이다. 지금은 전하지 않지만, 고려 시인 정포(1309~1345)가 지었던 시를 보면 많은 사람이 예성강곡을 불렀다는 것을 알 수 있다.

"그림같은 청산이 배 창에 들어 가득한데, 가는 비 실같이 돌다리에 뿌리네. 밤 벌써 깊었지만 맑은 후에 잠 못 이루는데, 뱃사람들은 다시 예성강곡 부르네."

벽란도 일대에는 예성강을 따라 펼쳐진 드넓은 평야도 있어 곡창지대를 이뤘다. 이춘화 할머니의 가족도 농사를 지었는데, 추수철이면 학교도 못 가고 온종일 일을 하고는 했다. 농번기면 온 가족이 함께해도 일손이 턱없이 부족해 일당을 주고 전라도 등지에서 온 사람들을 부렸다.

"고향 주변이 모두가 평야였지. 연백평야 끄트머리였는데 평야가 정말 넓었어. 쌀이 많이 나와서 유년시절에 배고팠던 기억은 없어."

할머니는 유년 시절 연백군에 있는 온천에 갔던 기억도 또렷이 간직하고 있다. 연백에는 연안온천과 배천온천이 있었는데, 전국적으로 유명세를 떨쳤다. 할머니도 피부병이 도졌는데 연안온천에서 10일간 온천욕을 하고 완치됐다.

"어른들 말이 거기가 물이 좋다 그랬어. 옴이 와서 머리도 헐어서 옷을 입지 못할 정도가 됐는데 열흘을 (온천욕을) 하고 왔더니 깨끗이 없어졌어. 그때 약이 있겠어, 민간요법으로 하다가 안 돼 온천에 갔더니 바로 나았던 거지."

온천은 지금 대중탕의 모습과 흡사했는데, 탕에는 호랑이 모습의 조형물이 있었던 게 생각난다. 할머니는 어린 나이여서 그런지 물이 그렇게 뜨거울 수가 없었다. 물을 식혀서 씻어야 했다. 탕에 들어갈 때는 가마니를 뒤집어썼다.

이북5도청 황해도에서 지난 1970년 발행한 '황해도지'를 보면 연안온천은 연안읍에서 동쪽으로 15리 떨어진 온정면 금성리에 있었다. 황해선 연안온천역이 있어 교통이 편리했다.

'황해도지'는 "부근에는 특히 토탄이 많이 나며 온천은 이러한 토탄지대에서 솟아나는데, '루마지스' '피부병' '부인병' '치질' 등에 모두 특효가 있다고 해 원근(遠近)에서 욕객이 답지한다. 욕탕의 설비가 완전하고 여관 등의 시설도 갖추어 있어 유숙, 휴양에 불편이 없다. 본도의 남부지성에 위치해 전의 고려조의 수도 개성에 가까웠기 때문에 먼 옛날부터, 배천온천과 함께 널리 알려졌다"고 했다.

국어학자 일석(一石) 이희승(1896~1989)도 소학교 교사였던 19살 때 배천온천에서 옴 치료를 했다고 회고했다. 이희승의 고향은 경기 개풍(출생은 경기도 시흥)으로, 서울에서 수학하다 낙향(落鄕)한 뒤 사립 소학교 교원으로 취임한 적이 있었다.

그는 자서전 '다시 태어나도 이길을'에서 "배천온천은 후에 유명한 온천으로 발전했지만, 당시만 해도 아무 시설이 없는 자연 그대로였다"고 설명하고 있다.

할머니는 유년시절 개성으로 소풍을 가기도 했다. 할머니가 본 개성의 첫인상은 '하얗고 환하다'는 느낌이었다. 밭과 논도 잘 정리돼 있었다.

이 같은 느낌은 소설가 박완서(1931~2011)가 자전 소설 '그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까'에서 처음 송도(개성)를 봤을 때 느꼈던 바 그대로다. 박완서는 서울에 있는 국민학교에 가려고 고향 경기도 개풍군에서 걸어 송도까지 갔다. 박완서는 당시 고개 위에서 내려다본 송도의 풍경을 이렇게 표현했다.

"발 아래 생전 처음 보는 풍경이 펼쳐졌다. 말로만 듣던 송도였다. 나는 탄성을 질렀다. 은빛으로 빛나는 아름다운 도시였다. 길도 집도 왜 그렇게 새하얗게만 보였던지. 나중에 안 것이지만 송도고보, 호수돈고녀를 비롯한 신식의 큰 건물들은 모두 화강암으로 지었고, 토지도 사질(砂質)이어서 길이나 바위가 유난히 흰 게 개성 지방의 특징이었다. 사람이 저렇게도 살 수 있는 거로구나, 나는 벌린 입을 못 다물고 그 인공적인 정연함과 정결함에 오직 황홀한 눈길을 보냈다."

이춘화 할머니는 양키시장에서 함께 장사하는 이북 실향민 상인들과 10여 년 전 개성관광을 다녀왔다. 60여 년 만에 개성의 모습을 다시 한 번 두 눈으로 확인할 수가 있었다. 크게 달라진 것이 없어 놀라웠다. 유년 시절에 봤던 선죽교나 박연폭포 등이 그대로 보존돼 있었다. 그 모습에 다들 놀라워 했다.

"선죽교에 갔는데 달라진 것이 있다면 사람들이 못 들어가게 막아놨다는 거였어. 어렸을 때는 핏자국이 그대로 있다고 신기하다며 발로 비비고 그랬는데, 개성관광 때는 그렇게는 못하게 해놓은 거지. 우리 같았으면 개발하고 그랬을 텐데 그대로더라고."

할머니와 함께 개성관광을 갔던 양키시장 '평양집' 할머니가 찍은 사진을 보니 선죽교 옆에 세워져 있는 '선죽교 비'의 글자도 또렷했다. 이 비의 글씨는 조선시대 명필로 알려진 석봉 한호가 썼다고 한다. 선죽교는 1392년 정몽주가 훗날 조선 태종이 된 이방원 일파에 피살된 장소다.

지난 7월 21일, 할머니는 취재팀과 함께 고향 땅 지척의 모습이라도 보기 위해 강화평화전망대를 찾았다. 할머니는 전망대에 있는 망원경을 이리저리 돌려봤지만, 흐린 날씨 탓인지 북녘의 모습을 제대로 볼 수가 없었다.

할머니가 피란 때 오갔던 산이포(강화군 양사면 철산삼거리 일원)도 둘러봤다. 예전 나루터는 사라지고 해안 경계 철책이 강을 둘러싸고 있었다.

수풀이 무성한 철책가에는 '지뢰매설지역 위험'이라고 쓰인 표지판과 북쪽의 대남방송이 손님을 맞이할 뿐이었다. 할머니는 "정말 많이 변했다"며 "다시 또 북에 갈 기회가 있을지 모르겠다"고 아쉬워했다.

글/홍현기기자 hhk@kyeongin.com 사진/임순석·조재현기자 sseok@kyeongin.com

![[경기 지역화폐 리포트] 반복되는 ‘티케팅’ 몸살](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/01/news-p.v1.20250204.0379f5406224439390b517694eb055ed_R.jpeg)

![[실향민이야기 꿈엔들 잊힐리야·31]황해도 벽란도 출신 이춘화 할머니(中)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201707/2017072301001561800075331.jpg)

![[실향민이야기 꿈엔들 잊힐리야·30]황해도 벽란도 출신 이춘화 할머니(上)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201707/2017072101001439100069211.jpg)