강화 송해면 태생 부친따라 연백으로 '이주'

1·4후퇴때 강화도 피란… 일 찾아 인천으로

인력시장서 미군트럭에 실려가 유격대 배치

오키나와로 간뒤 낙하만 70차례 고강도 훈련

"사람 죽이는 법 배워 죽어도 모르는 소모품"

8240부대는 미군·국군도 아닌 애물단지 전락

이중 오키나와 한국인 유격대는 존재도 몰라

정전 직전 서울로 전입… 2008년 '참전' 인정

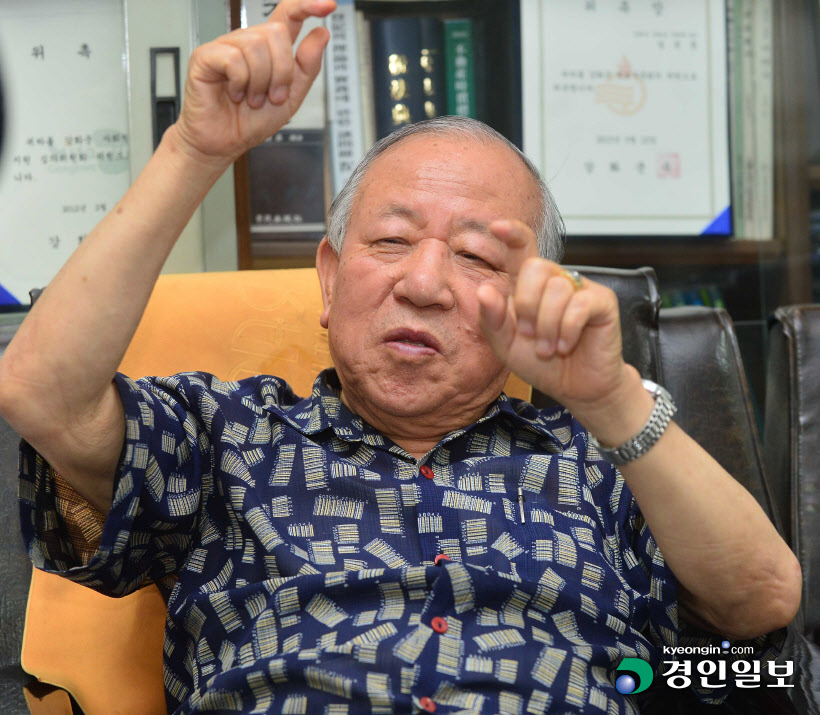

1934년 5월 10일 강화군 송해면에서 태어난 김은중 할아버지는 해방을 2년 앞둔 1943년 아버지를 따라 황해도 연백군 해성면 해남리로 이주했다. 목수였던 아버지는 일제의 징용을 피해 연백군으로 넘어가 염전에서 일했다.

전쟁은 할아버지가 중학교 3학년이던 해 발발했다. 할아버지는 강화도로 다시 내려와 누나 집과 친척 집을 전전하다가 흉년이 심해 먹을 것이 부족해지자 연백으로 돌아갔다. 하지만 1951년 1·4후퇴 때 다시 강화도로 피란했다.

그리고는 또 일자리를 찾아 인천으로 나왔다. 아버지와 함께였다. 동구 송현동 쪽방촌에 방을 하나 얻어 둘이서 살았다.

할아버지는 인천항에서 군수 물자 하역일을 했다. 지금의 인력시장처럼 아침에 인천항에 나가 있으면 미군들이 일자리를 배정해주고 급여로 쌀 한 됫박을 줬다고 한다.

10대 후반이던 그때 김은중 할아버지는 영문도 모른 채 미군 트럭에 실려가 특수부대원이 됐다. 아마 1951년이었을 게다. 여느 때처럼 쪽방촌 집에서 나와 배다리, 동인천역을 거쳐 인천항으로 가는 길이었다.

"열댓 명이 쭉 걸어가는데 미군들이 군용 트럭을 몇 대 세워 놓고 '유(You), 유, 유, 컴 히어(Come here)'라고 하는 거예요. 무슨 뜻인지는 모르겠는데 다른 미군 부대에 일하러 가는 줄 알고 트럭에 올라탔어요. 그런데 트럭이 서울로 가더라고. 아버지에게 소식도 못 전하고 끌려갔죠."

노량진을 지나 한강 다리를 건너 용산 부근에 도착했던 듯하다. 미군은 할아버지를 철창에 가두더니 '바리깡'을 가져와 머리를 박박 밀었다. 그리고선 군복과 카빈 소총 한 자루를 주고는 미8군사령부 산하 유격대로 편성했다. 이른바 군번 없는 군인, 미군이 한국인 반공의용청년을 모아 만든 8240부대였다.

할아버지는 남양주 덕소로 이동해 몇 개월 훈련을 받다가 1952년 봄 여의도 비행장에서 영문도 모른 채 C-46 수송선을 탔다. 목적지가 어디인지도 몰랐다.

몇 시간 뒤 내렸는데 숨이 턱턱 막히는 여름 날씨, 오키나와였다. 할아버지를 비롯한 중대 규모의 한국인 병력 100여 명은 산 중의 훈련장에 갇혀 외출도 외박도 없이 근 1년을 훈련만 받았다.

할아버지는 기초적인 군사 훈련과 함께 낙하산 훈련, 무술, 인마살상, 폭파 등 그야말로 특수훈련을 받았다. 한국에서 간단한 제식, 사격 훈련과는 차원이 다른 '인간병기'가 되는 훈련이었다. 할아버지의 훈련 얘기는 2003년 개봉한 영화 '실미도'에 나온 특공대 684부대의 훈련 장면을 떠올리게 한다.

은밀히 북파돼 임무를 수행해야 하는 목적도 같았다. 젓가락이나 쇠꼬챙이로 급소를 찔러 사람을 죽이는 방법을 배웠고, 유도, 검도, 태권도 같은 동양 무술도 배웠다.

끼니는 전투식량 '씨-레이션'이었고, 쉴 틈도 없었다. 영국의 군사 전문가 휴 맥매너스(Hugh McManners)가 쓴 '세계 최강의 특수부대'는 한국전에서는 소규모 정예부대가 존재하지 않았다가 정찰과 상륙, 폭파와 같은 임무를 수행하기 위해 강도 높은 훈련을 받은 군인이 필요하게 됐다고 설명한다.

김은중 할아버지는 수송기에 타 3천 피트 상공에서 낙하하는 훈련을 70차례 받았다. 낙하 도중에 낙하산을 펼치는 지금의 특전사 고고도 낙하훈련과는 많이 달랐다. 낙하산 고리를 수송선에 걸고 뛰어내리면 낙하산이 자동으로 펼쳐지는 방식이었다. 낙하를 하다가 잘못 착지한 동료가 목이 뒤로 꺾여 목숨을 잃기도 했다.

지금이야 지상으로 착지한 뒤에는 펼쳐진 낙하산을 다시 접는 정비부대가 따로 있지만 당시 오키나와에는 낙하산 정비부대가 없어 펼쳐진 낙하산을 모아 한꺼번에 하와이로 보냈다고 한다.

현재 특전사사령부는 예하 특수전교육대 특전장비정비부대에서 낙하산을 포장한다. 강하훈련을 마친 대원들이 낙하산의 먼지를 털고 훼손 등 이상유무를 확인해 반납하면 11단계의 과정을 거쳐 포장병 3인 1조가 돼 낙하산을 다시 접는다. 강하하는 대원들의 목숨과 직결된 작업이다 보니 엄격한 품질 검사를 한다고 한다.

국방부에 따르면 특전장비정비부대는 매년 2만9천여개의 낙하산을 정비한다. 1년에 각 부대에서 이 만큼의 공수 훈련을 한다는 의미다.

특전사라고 하면 '검은 베레모'를 떠올리지만 할아버지는 '팔각모'를 썼다고 기억했다. 공수훈련을 하면 주어지는 휘장은 동그란 모양에 푸른색 유엔 표식이 있고, 그 위에 낙하산이 그려져 있다고 했다.

별도의 부대 마크는 없었지만 소매 안쪽에 부착된 유엔군 표식이 신분을 증명했다고 할아버지는 기억했다. 미군 상사는 할아버지를 '쟈니 킴'이라고 불렀다.

"말 그대로 사람 죽이는 법을 배웠어. 지금 느끼는 것이지만 우린 소모품이었어. 많이들 죽어 나갔지. 죽으면 그냥 땅에다 묻어버리는 거야. 고향 생각이 안날 정도로 정말 쉴 틈도 없이 극한 훈련을 받았어요."

낙하훈련 중 목이 꺾여 죽거나 다른 훈련을 하면서 맞아 죽기도 한 8240부대 소속 오키나와 한국인 유격군의 존재는 아직 드러나 있지 않다.

할아버지는 "인천에 8240부대 전우들이 많은데 오키나와에서 같이 훈련했다는 전우들은 아직 한 명도 만나지 못했어요. 나도 소식이 궁금해요. 암암리에 운영된 부대였기 때문에 아마 기록에도 찾기 어려울 거예요…"라고 말했다.

우리나라 군인이 오키나와에서 공수훈련을 받았다는 기록은 육군 특수전사령부 연혁에서 처음 등장하는 데 그게 1958년 4월이다. 그해 4월 1일 용산에서 창설된 특전사 제1전투단 창설대원들은 보름 뒤부터 오키나와에서 훈련을 받았다.

연합뉴스 국제부 김선한 기자가 쓴 '세계의 특수부대 비밀전사들 X'는 이들은 한국전 실전 경험이 있는 미 육군 제1, 제77 특전단 소속 요원들로부터 훈련을 받았다고 소개한다.

특수전사령부는 1951년 2월 창설된 미8군 소속 제1공수 유격연대, 즉 8240부대를 모태로 한다고 밝히고 있다. 이 같은 내용은 군사편찬연구소가 쓴 '한국전쟁의 유격전사'에도 나온다.

할아버지는 왜 멀리 오키나와까지 가서 특수훈련을 받았을까. 오키나와는 태평양전쟁 이후 미국령이 되면서 미국의 동북아 군사 전진기지의 역할을 했다.

전후 일본 전문가인 남기정 서울대 일본연구소 부교수가 쓴 '기지국가의 탄생: 일본이 치른 한국전쟁'을 보면 한국전쟁이 발발하면서 전투기와 수송기들은 오키나와 기지에서 한국으로 출동했다.

오키나와 주둔부대는 대부분 한국 전장으로 이동해 전투에 참가했고, 새로운 보병부대가 오면 오키나와에 도착해 3주간 훈련을 받고 전선으로 파견됐다.

미8240부대 산하 백호유격부대(동키3~4연대)에서 미국 고문관으로 전투에 참가한 벤 S. 말콤(미 육군 예비역 대령)이 쓴 '백호부대 유격전사'를 보면 한국전쟁 당시 유격작전과 관련해 근무하고 있는 미군은 장교 22명과 사병 37명이 전부였다. 이들에게는 전문적인 교육을 실시할 능력이 없었다.

그렇다면 고도의 전투능력이 필요한 특수부대 양성은 한국이 아닌 오키나와에 있는 미군들에게 맡겨야 할 필요성이 있었다. 우리나라 최초의 특전사들이 그랬던 것처럼 말이다.

오키나와는 1972년 일본에 반환됐지만 지금도 미군이 주둔하고 있다. 2015년 일본 방위성 방위백서를 보면 현재 오키나와에는 미 육군 제1특수부대(공수) 제1대대와 제3해병기동전개부대 사령부 등 6개의 육·해·공군 기지가 있다.

김은중 할아버지는 오키나와에서 고된 훈련을 받았지만 실제 작전에 투입되지 않았다고 한다. 평양 순안비행장 침투작전을 준비했다는 것만 어렴풋이 기억하고 있을 뿐이다.

존스홉킨스대학 작전연구실이 쓴 '한국전에서의 유엔군 유격전'에 따르면 전쟁 기간 한국에 있는 8240 유격대는 4천445회의 개별 작전을 수행했고, 작전활동의 93.7%가 황해도 서남부 지역에서 실시됐다.

유격대는 휴전 전까지 6만9천명의 적 살상, 5천 정의 무기노획, 2천700대의 차량노획 및 파괴, 3천800t의 식량노획, 80개의 교량 파괴 등 성과를 거뒀다고 보고했지만 실제로 3~10배 정도 과장됐다는 것이 존스홉킨스대 연구실의 설명이다.

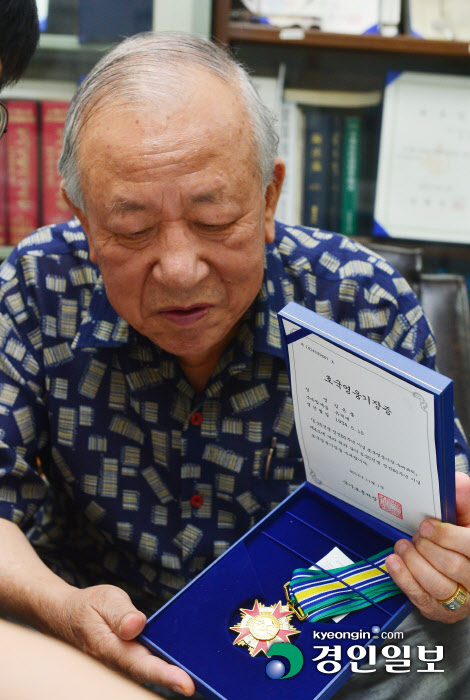

할아버지는 정전협정이 이뤄지기 직전 오키나와를 떠나 서울 중구 필동에 있는 한 부대로 전입했다. 자신에게 쟈니 킴이라는 이름을 지어준 미군 상사를 따라갔다고 한다. 미 8240부대는 전쟁 이후 미군에도 한국군에도 속하지 않은 애물단지 신세가 됐다. 8240부대는 편성 당시부터 한국인에 대한 신분을 '군인'으로 명확히 하지 않았다.

이후 미국과 한국의 협정에 따라 만들어진 8250부대로 편입돼 우리나라 국방부의 통솔을 받게 됐다. 하지만 우리 국방부는 이들은 육군으로 배치했고, 이 과정에서 많은 탈영이 일어났다.

할아버지는 8250부대로 편입되기 전 특수부대를 떠났다. 한국군 소속으로 복무한 적은 없지만 징집되지는 않았다고 한다. 할아버지는 한국전쟁 참전을 인정받아 2008년 9월 29일 국가유공자 인정을 받았다.

글/김민재기자 kmj@kyeongin.com 사진/임순석기자 sseok@kyeongin.com

![[경기 지역화폐 리포트] 반복되는 ‘티케팅’ 몸살](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/01/news-p.v1.20250204.0379f5406224439390b517694eb055ed_R.jpeg)