용당포항 조성 이후 1930년대 고속성장

누정 '부용당' 위치한 도청 인근에 살아

황해도 행정중심이자 최대 '조기' 산지

뱃길 30㎞ 연평도, 인천 편입전 해주권

평양과 함께 '냉면 본산'으로 꼽히기도

김구·안중근 고향… 장길산 주요 무대

소설 속 인물·상권 남·북이 얽히고설켜

하지만 호성신 할아버지를 비롯한 황해도 실향민들은 여전히 고향을 '북도'와 '남도'로 구분하지 않는다. 호성신 할아버지가 태어난 1936년 당시의 해주는 전국에서 가장 급성장하는 도시 중 하나였다.

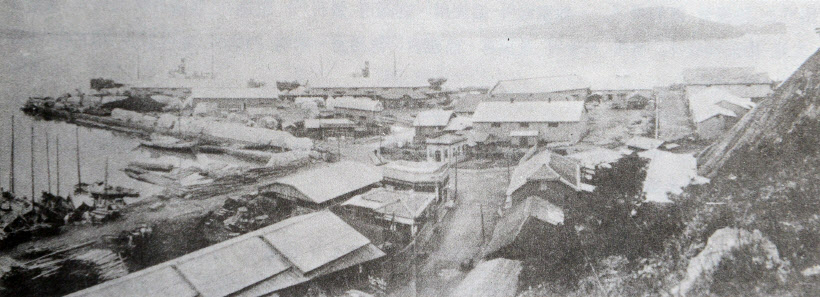

해주 남단 바다인 용당포(龍塘浦)에 근대 항만을 조성하는 축항공사가 마무리된 1930년 10월 이후부터, 해주는 재령평야와 연백평야 같은 황해도 곡창지대에서 생산한 쌀이 용당포항을 통해 일본으로 빠져나가는 '수탈기지'가 됐기 때문이다.

항만 조성에 이어 용당포항을 중심으로 황해도지역 철도망이 해주에 집결했다. 일본은 용당포항 조성 이전까지 황해도 곡창지대의 쌀을 인천항이나 평안도 진남포를 통해 수탈해갔다.

손정목(1928~2016) 전 서울시립대 도시과학대학 교수가 1996년에 펴낸 '일제강점기 도시화과정 연구'를 보면, 해주 인구는 1930년 2만3천820명에서 1935년 3만447명, 1940년 6만2천651명으로 급증했다. 1930년대 인구 증가율로만 따지면 162.6%로 전국 3위를 기록하기도 했다.

호성신 할아버지가 살던 해주시 선산동도 황해도청이 멀지 않은 도심지였다. 할아버지의 아버지는 해주에서 목수였다고 한다.

"여기저기 건축 공사가 많아서 아버지 목수 일도 호황이었어. 논밭은 시내 외곽으로 가야 볼 수 있었고, 우리 동네는 기와집 촌이었어. 도로가 닦이면서 동네에 오거리가 생기기도 했지. "

당시 황해도청은 옛 해주읍성 자리인 부용동에 있었다. 할아버지 옛집이 있던 선산동의 북동쪽이다. 도청 앞 연못에는 1500년(연산군 6년)에 건립된 누정(樓亭)인 '부용당(芙蓉堂)'이 있었다. 앞채는 연못 가운데에 'ㄱ'자형으로 지었고 뒤채는 연못 바깥에 지었는데, 웅장하고 화려했다.

부용당은 임진왜란 때 선조(재위 1567∼1608)가 의주로 피란 갔다가 서울로 돌아오던 1593년 8월 18일부터 9월 22일까지 한달여간 머물렀던 곳으로도 유명하다. 선조가 친필(어필·御筆)로 '부용당'을 써서 현판으로 걸었다는 기록도 '정조실록'에 있다.

호성신 할아버지는 "연못에 연꽃이 만발할 땐 아주 운치가 좋았고 절경이었다"며 "보통학교(초등학교) 다닐 때 부용당으로 소풍을 가곤 했다"고 기억했다. 그러나 부용당은 한국전쟁 때 소실돼 돌기둥과 주춧돌만 남았다. 북한은 그 터를 국가지정문화재 국보급 제68호로 지정했다.

호성신 할아버지가 해주에 살던 당시에는 용당포 쪽으로 대규모 시멘트공장이 있었다고 한다. 일본 우베(宇部)시멘트회사가 설립한 '조선시멘트회사'로 할아버지가 태어난 이듬해인 1937년 6월부터 가동했다.

동아일보 1937년 6월 25일자 신문을 보면, 조선시멘트회사 해주공장은 연간 생산능력이 57만t으로 당시 국내 최대 규모였다. 현재까지도 해주는 북한의 최대 시멘트 생산기지이고, 제철·제강, 제지, 섬유 등 각종 산업이 발달한 공업도시다. 해주항은 인천세관에서 관할했다.

해주의 공업도시화로 항만 수요가 점점 늘어나자 1940년 8월 인천세관 해주지서가 신설됐다.

해주는 조선 때부터 황해도의 행정중심지였다. 조선 중기에 편찬된 지리지 '신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)'에서는 '지역이 넓고 백성이 많으며, 관서(關西)의 큰 주(州)'라고 설명한다. 부용당 같은 화려한 누정이 해주 관청 앞에 있었던 것도 지금의 도지사 격인 황해도 관찰사가 해주에 머물렀기 때문이다.

또 해주는 한때 국내 최대 조기 산지이기도 했다. 지금은 인천 옹진군에 속한 연평도가 1945년 11월까지 황해도 해주의 섬이었다.

'세종실록' 지리지에는 해주의 토산물로 가장 먼저 조기를 소개하며 '남쪽 연평평(연평도)에서 나고, 봄과 여름에 여러 곳의 고깃배가 모두 이곳으로 모이어 그물로 잡는데, 관에서 그 세금을 거두어 나라 비용에 쓴다'고 나온다.

조선 초기 이전부터 시작된 것으로 보이는 연평도 조기잡이는 일제강점기에도 전국 최대 규모의 '파시(波市·해상시장)'로 번성했는데, 남획이 심해지면서 1960년대 말부터 조기의 씨가 말랐고 결국 그 맥이 끊기고 말았다.

황해도지편찬위원회가 1981년 발간한 '황해도지'에는 1940년 해주의 조기 어획고는 2만8천986t으로 전국 생산량의 80%를 차지했다고 나온다.

연평도와 해주까지의 거리는 뱃길로 약 30㎞, 연평도와 인천 간 거리는 뱃길로 122㎞다. 연평도는 남북 분단과 함께 경기도를 거쳐 인천에 편입되기 전까지는 해주 문화권이었다.

조기파시로 한때 돈이 넘쳐나던 연평도에서 "연평어업조합장 했지 황해도지사 안 한다"는 말이 유행했던 것도 이 때문이다. 동아일보 1940년 1월 9일자는 김삼소(金三笑)의 '돈실러가세'를 신춘 민요 당선 기사를 실었다.

'가세나 가세나 돈실러 가세나 해주 연평 섬에 돈 실러 가세나 봄이면 조기 한 철 황금물결이 섬바위에 넘실넘실 손짓을 하네 에헤이요 닻 감아라 돛을 달아라.'

호성신 할아버지는 해주시장에 조기가 가장 많았고, 조기 못지않게 까나리도 많이 볼 수 있었다고 한다. 당시 이야기를 좀 더 자세히 듣고자 황해도민회 임원이기도 한 송용순(97) 할머니를 찾았다.

할머니는 20대 중반까지 해주 시내에 살다가 1947년 서울로 피란을 왔다고 했다. 송용순 할머니는 "조기철이면 연평에서 올라온 굴비를 사가려고 용당포에 사람이 바글바글했고, 용당포 근처만 가도 굴비냄새가 났다"며 "아버지가 지주였는데, 소작인에게 쌀과 함께 굴비를 봉급으로 줬을 정도로 흔했다"고 회상했다.

조기 말고도 먹을 게 넘쳐났다. 해주는 평양과 함께 냉면의 본산으로 꼽힌다. 해주냉면은 메밀에 전분을 섞어 평양냉면보다 면발이 굵고, 소고기가 아닌 돼지고기 육수를 많이 쓰는 게 특징이다. 백령도의 사곶냉면이 바로 '해주식'이라는 게 음식 전문가들의 설명이다.

평양과 해주가 냉면으로 유명한 까닭은, 두 지역 모두 각 도의 중심지로서 '기방(妓房) 문화'가 발달한 곳이었고, 냉면은 기방에서 양반들이 즐겨 먹던 음식이라고 '냉면열전'(2014)이란 책은 분석한다. 양반들이 주로 먹던 냉면은 근대 이후 서민층으로도 확산해 1934년 기준 해주에는 냉면 전문점 67곳이 성업했다.

'홍길동전'의 저자 허균(許筠·1569 ~1618)은 우리나라 명물 토산품과 별미음식을 소개한 '도문대작(屠門大嚼)'에서 해주의 별미로 해조류인 '참가사리', '황각', '청각'을 꼽았다.

최영년(崔永年·1859~1935)이 1925년 쓴 '해동죽지(海東竹枝)'에서는 숭어, 잉어, 조기, 도미 등을 구운 뒤 갖가지 채소, 버섯, 당면을 넣어 끓인 전골인 '승가기(勝佳妓)'를 해주의 명물이라고 했다.

해주가 마냥 풍족한 것만은 아니었다.

조선 후기 박만정(朴萬鼎·1648~1717)이 1696년(숙종 12년) 3월부터 두달여간 황해도지역 암행어사로 활동했을 당시를 일기로 쓴 '해서암행일기(海西暗行日記, 2015, 서해문집)'를 보면, 신분을 숨긴 박만정 일행이 해주의 한 마을에서 하룻밤 묵을 곳조차 찾지 못하고 문전박대당하는 장면이 나온다.

기와집이 연이어 있어 부촌 같아 보였으나, 흉년이 심해 인심도 야박했다. 박만정은 해주를 포함한 황해도 곳곳에서 기아에 허덕이다 못해 얼굴이 부어오른 백성들의 몰골을 목격한다.

해주는 백범(白凡) 김구(金九·1876~1949)의 고향이다. 김구는 자서전 '백범일지'에서 '해주읍 서쪽에 80리 떨어진 백운방(白雲坊) 텃골'이라고 고향을 설명했다. 10대 후반의 김구는 해주에서 동학농민운동에 참여해 동학군 선봉대를 이끌기도 했다.

당시 김구는 황해도 동학교도 대표단으로 뽑혀 충청도 보은에 있는 제2대 동학교주 해월(海月) 최시형(崔時亨·1827~1898)을 만나기도 했는데, 일행은 이때 해주의 대표적인 토산품인 '해주먹(海州墨)'을 선물했다고 한다. 해주산 송연(松煙·소나무를 태운 그을음)으로 만든 먹은 전국에서 으뜸으로 쳤다.

지난 9월 2일부터 두 달 가까이 호성신 할아버지 취재가 이뤄지는 동안 할아버지의 고향 자랑은 명승지, 토산물, 음식, 산업, 인물까지 분야를 막론하고 끊이질 않았다. 할아버지는 "안중근(安重根·1879~1910) 의사도 해주 출신인데 깜빡했다"며 인터뷰를 마치고 자리를 뜨려던 기자를 붙잡아 다시 이야기를 이어가기도 했다.

조선의 3대 도둑 중 하나인 장길산(張吉山)의 일대기를 그린 황석영의 대하소설 '장길산'은 조선 숙종(재위 1674~1720) 때의 한양과 그 주변, 황해도 등지가 주요 무대다. 강화와 교동 또한 소설에서 많이 언급되고, 백령, 대청, 연평 등 서해5도도 아우른다.

소설 초반부터 장길산을 중심으로 강화에서 장사에 눈을 뜬 송상(松商) 박대근, 해주의 신복동 패거리, 용당포의 선상(船商) 임유학, 연평 출신의 뱃사공 우대용을 비롯해 인천과 황해도가 연관된 주요 인물들이 얽히고설킨다.

강화, 개성, 해주 용당포 같은 한강 하구 연안의 해상물류거점을 둘러싼 상권 다툼이 소설 속에서 치열하게 전개된다. 소설 '장길산' 속 배경이 남북으로 갈린 지금은 전혀 딴 세상 이야기다. 백범 김구와 소설 '장길산'의 흔적을 따라 인천과 해주를 오가며 여행할 수 있는 날이 언제쯤 올까.

호성신 할아버지는 "죽기 전에 통일되긴 다 틀린 것 같다"면서도 "멀지 않은 고향 땅인데 꼭 한번은 다시 밟아보고 싶다"고 소망했다.

글/박경호기자 pkhh@kyeongin.com 사진/조재현기자 jhc@kyeongin.com

![[경기 지역화폐 리포트] 반복되는 ‘티케팅’ 몸살](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/01/news-p.v1.20250204.0379f5406224439390b517694eb055ed_R.jpeg)

![[실향민이야기 꿈엔들 잊힐리야·40]황해남도 해주시 출신 호성신 할아버지(中)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201710/2017101601000735900035441.jpg)

![[실향민이야기 꿈엔들 잊힐리야·39]황해남도 해주시 출신 호성신 할아버지(上)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201710/2017100901000192300009361.jpg)