1960년대 초반 사진 DP점 '미광사' 취직

숙식 해결돼 현상·인화작업 배우며 일해

입대후 통신소대 배치 엉뚱한 지시 받아

'남양사'로 불법 파견… '사진 업무' 수행

결국 군인신분 민간인 행세로 체포 당해

이후 베트남전 앨범제작위해 파병길 올라

맹호부대 전쟁사 담긴 앨범 아직도 '간직'

제대후 DP점 운영하다 목재사에서 새삶

그는 1960년대 초반 아버지와 어머니, 동생에게 땅을 맡기고 지인의 소개로 인천 도심으로 넘어가 싸리재에 있는 사진 DP점(店) '미광사(美光社)'에 취직했다. 'DP점'은 현상(現像·Developing)과 인화(印畵·Printing)의 영어 앞글자를 따서 만든 말이다.

현상은 필름에 담긴 잠상(潛像)을 눈에 보이게 만드는 작업이고, 인화는 종이로 사진을 뽑는 과정을 말한다. 여기에 'E(확대·Expansion)'까지 더해 'DP&E'라고 했지만, 흔히 DP점이라 불렀다고 한다. DP점은 현상·인화만 하는 곳이라 가게에서 사진을 직접 찍은 뒤 현상·인화를 해주는 사진관과는 달랐다.

당시만 해도 사진이 우리나라에 들어온 지 100년도 안 된 때였다. 할아버지는 먹여주고 재워주며 기술을 가르쳐 준다는 조건에 사진이 무엇인지도 잘 모르면서 뭍으로 나왔다.

사진이 도입되기 전에도 '사진'이라는 말은 있었다. 고려시대 문인 이규보(1168 ~ 1241)의 문집 '동국이상국집(東國李相國集)' 19권에 '사진'이라는 단어가 처음 등장한다.

그는 '달마대사(達磨大師)의 상(像)에 대한 찬(贊)'이라는 시에서 '어찌 반드시 상을 그려야 하나'라는 글귀를 '하필사진(何必寫眞)'으로 썼다.

'베낄 사'에 '참 진', "실물의 있는 그대로를 똑같이 그린다"는 뜻이다. 지금의 '사진(Photography)'이란 개념은 1863년 중국에 있는 러시아인 사진관에서 초상사진을 촬영한 조선시대 문인 이익의(1794~?)가 처음으로 썼다고 한다.

초창기 사진기는 일명 '어둠상자(暗箱)'라고 불리는 대형 사진기였는데 검정 보자기를 뒤집어쓰고 찍는 식이었다. 이후 사진기가 소형화 돼 휴대할 수 있는 크기가 됐다. 우리가 흔히 아는 '롤 필름' 사진기가 등장한 것은 1910년대 전후다.

미국의 코닥(Kodak)이 대중적이었고 독일의 라이카(Leica)가 최고급이었다. 할아버지는 "내가 DP점에서 일할 때는 캐논 카메라를 주로 사용했어. 라이카는 지금 자동차로 치면 벤츠급이었지. 돈 많은 사람만 카메라가 있던 시절이니까"라고 말했다.

미광사는 지금의 중구 율목동 인천기독병원 인근 옛 상업은행 맞은 편에 있었다. 주인은 따로 있고 동료 1명과 함께 암실에서 현상과 인화 작업을 했다. 할아버지가 기억하는 다른 DP점은 하인천 '신호양행', 경동의 '군성양행' 정도였다. 대부분 DP를 하면서도 인화지와 필름을 팔고, 사진 약품 따위를 함께 파는 가게였다.

미광사의 주 고객은 자유공원의 '출사원(出寫員)' 10여 명이었다. 꽃 피는 봄이나 낙엽이 지는 가을, 눈 내리는 겨울이면 자유공원에서 출사원이 찍어주는 사진이 전부였다. 사진 인화는 명함판(2×3인치), 중판(3×4), 대판(5×7) 등 크기에 따라 가격이 달랐다.

사진을 인화하는 데 드는 비용은 중판 한 장에 20원 정도였지만 출사원은 손님들에게 몇 백 원씩 받으며 이문을 챙겼다. 수학여행철이나 소풍 때가 되면 할아버지는 DP점에서 이틀 밤을 새워가며 사진을 뽑아야 할 정도였다고 한다.

미광사에서 몇 해 일하다가 군대에서 영장이 날아와 1964년 9월 육군 논산훈련소로 입대했다. 기초군사훈련을 마치고 원주통신훈련소에서 '보이스병'(무전병) 교육을 수료해 자대에 배치됐다. 강원도 홍천에 있는 수도사단 1연대 본부 통신소대에서 군 생활을 시작했다.

제대 날짜를 세기도 어려운 신병 시절 뜻밖의 임무가 찾아왔다. 당시 통신대장 서모 대위가 사진광이었는데 마침 할아버지가 사진 DP점 근무 경력이 있다는 걸 알았다. 서 대위는 갓 전입한 할아버지에게 휴가를 준 뒤 고향에 가서 사복으로 갈아입고 오라는 엉뚱한 지시를 했다.

신병이 자대 배치 일주일 만에 휴가를 받는 상상도 못할 일이 벌어졌다. 서 대위는 할아버지를 차에 태워 부대 인근 사진 DP점 '남양사'로 데려갔다. 남양사 사장은 경찰 간부 출신으로 역시 사진에 취미를 두었다가 퇴직 후 아예 DP점을 차린 경우였다. 서 대위는 할아버지를 남양사에 파견 보냈다.

당시 통신부대는 민간 통신 교환 업무도 수행했는데 외부로 파견을 보냈다고 적당히 서류를 꾸민 것이다. 할아버지를 직원으로 부려 먹고 남양사 사장이 서 대위에게 어떤 대가를 지급했는지는 모를 일이다.

처음에는 머리가 짧아 암실에서만 근무하다가 머리가 자라면서 대놓고 카운터에 자리 잡았다. 할아버지는 "여고생들에게 인기가 많았어. 당시 홍천여고에 사진을 찍으러 가기도 했는데 젊은 총각이라 인기가 좋았지. 월급을 안 받아도 편하게 생활을 하니까 나도 별다른 불만이 없었지"라고 회상했다.

꼬리가 길면 밟히는 법. 할아버지가 군인이라는 소문이 돌면서 어느 날 밤 사단 사령부 감찰대에서 남양사에 들이닥쳤다. 늦은 밤 '똑똑' 노크 소리에 문을 열었더니 감찰대원들이 할아버지를 체포해 지프에 태워갔다. 불법 파견돼 민간인 행세를 했다는 것이 문제가 됐다. 서 대위도 공범 신세가 됐다.

할아버지를 구원해 준 것은 남양사 사장이었다. 그는 홍천경찰서 경무과장을 지내다가 박정희 대통령 시절 공화당 관리장을 했다. 원래 정당은 면 단위 이하 행정구역에는 정당 기구를 둘 수 없는데 공화당은 면에 '관리장'을 두고 공공연하게 활동을 했다.

관리장이라는 완장을 찬 남양사 사장은 감찰대에 전화 한 통으로 할아버지를 꺼내왔다. "남양사 사장이 전화를 안 해줬으면 그날로 바로 영창에 갔겠지. 그때 관리장이 제일 '끗발'이 좋을 때였어. 서 대위도 징계를 안 받고. 옛날이야 그랬겠지만 지금도 뭐 뇌물이니 비리들이 많잖아."

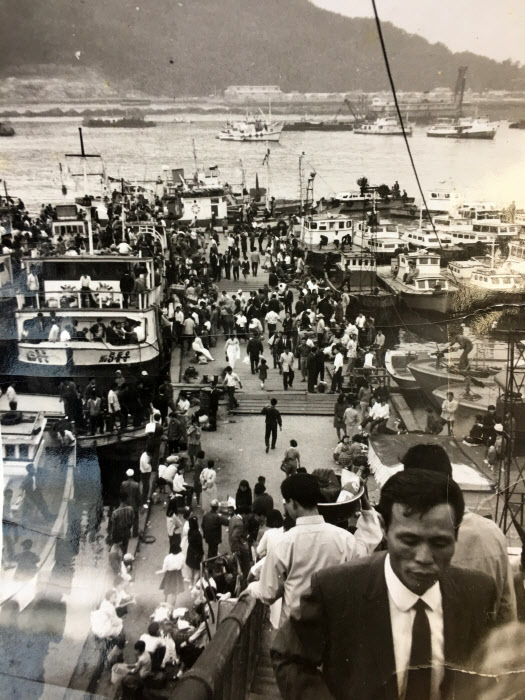

자대로 복귀한 할아버지는 1965년 9월 베트남 전쟁 파병(파월) 길에 올랐다. 국방부 군사편찬연구소가 발간한 '베트남전쟁 연구총서'를 보면 수도사단은 1965년 월남파병 전투부대 1진으로 선정돼 그해 9~10월 베트남으로 떠났다. 수도사단은 부대 재창설 수준의 개편을 거쳐 '맹호부대'라는 이름으로 베트남에 병력을 보냈다.

총인원 1만3천672명의 대규모 병력이었다. 할아버지는 직접 전투에는 참여하지 않았고 무전기 등 통신장비를 관리하는 '기재계'에 소속됐다. 월남에 가서도 할아버지는 사진과 인연을 맺었다.

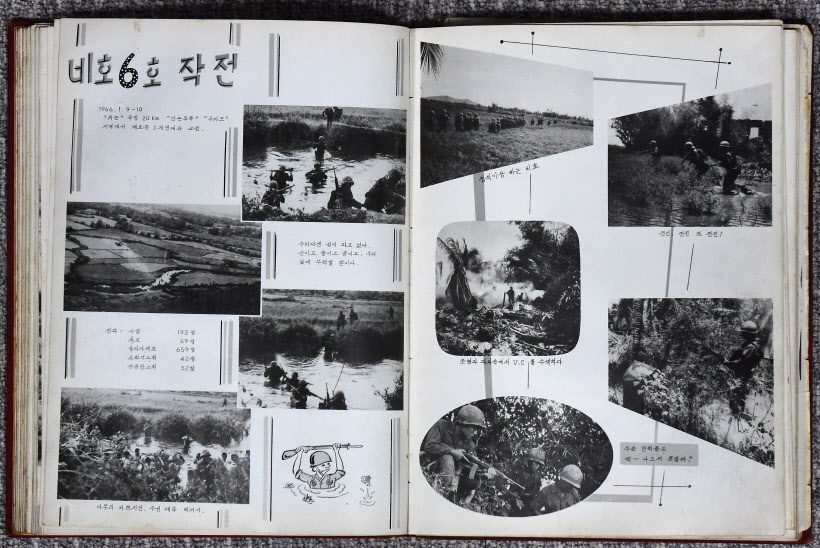

당시 공보실에서 파월기념 앨범을 만드는 데 할아버지를 차출해 간 것이다. 할아버지는 사진병과 각 중·소대 통신병이 사진을 찍어오면 필름을 현상해 인화한 뒤 한국으로 보냈다. 편집은 귀국한 뒤 마무리했다.

또 각 작전마다 사살 인원과 적 무기 노획 등 전과(戰果)를 사진과 함께 기록했다. 우리 군에 사살된 일명 '베트콩(월남민족해방전선)'의 시신 사진도 모자이크 처리 없이 날것 그대로 담긴 것이 인상적이었다. 사진에는 "1965. 10. 28. 수색중대 전방 10m까지 전급하여 사살된 베트콩 2명"이라는 설명이 붙었다.

또 네이팜(Napalm)탄의 공중폭격으로 정글과 마을이 불타는 장면, 헐벗은 전쟁 난민들의 사진은 전쟁의 참상을 여과 없이 보여주고 있었다. 이밖에 1960년대 전쟁 속 베트남의 일상과 문화를 엿볼 수 있는 사진도 많이 수록됐다.

1966년 6월 24일 앨범 편집후기를 쓴 앨범 편집자 권병주 중위는 "우리들이 흘린 땀과 피는 결코 헛되지 않았고 또 앞으로의 영광스런 역사발전에 밑거름이 되리라. 이런 뜻에서 미흡하나마 이 조그마한 파월기념앨범이 지닌 뜻은 크다"고 했다.

이 앨범은 파월 1진 맹호부대 1연대 간부와 병사들 전원에게 배포됐다. 할아버지는 지금도 그 앨범을 가보처럼 간직하고 있다.

1967년 12월 월남에서 돌아온 할아버지는 다음 해 3월 제대했다. 할아버지는 제대하면 남양사에서 일해달라는 주인의 말에 다시 홍천으로 갔다. 그리고 남양사 주인의 사촌 처제를 소개받아 결혼해 홍천에 신혼살림을 차렸다. 남양사에서 일하던 할아버지는 1973년 드디어 DP점을 따로 차려 독립했다.

말은 독립이었지만 사실 남양사의 자회사 개념의 사업이었다. 홍천 버스 회사 한편에 사무실을 내고 필름이나 인화지, 만년필을 팔면서 사진 DP도 했다. 할아버지 가게에는 장비가 없었기 때문에 밤에 남양사에서 작업을 한 뒤 낮에 손님들에게 사진을 줬다. 하지만 내기 당구와 노름에 한눈을 팔면서 문제가 생겼다.

가게를 자주 비우다 보니 손님이 줄기 시작했고 결국 사업을 접고 인천으로 돌아와야 했다. 할아버지는 인천으로 와서 선창산업이라는 목재회사에 취직해 통나무 제재 일을 했다.

이후 삼미사 원목반에 들어가 나무 수입 관련 업무를 했다. 삼미가 망하면서 주식회사 중동이라는 목재사에서 직장생활을 이어갔다. 할아버지는 60세에 정년퇴직을 하고 5년간 촉탁직으로 더 일했다.

할아버지는 지금도 틈만 나면 북도면 신도4리 집에서 일출 사진을 찍는다. 영종도에서 서서히 올라오기 시작한 해가 할아버지네 집 앞의 나무에 걸리는 때가 포인트다. 사진 DP점을 했지만 정작 사진기에 대한 욕심은 없어 조작이 간단한 스마트폰이 최고의 사진기란다.

글/김민재기자 kmj@kyeongin.com 사진/조재현기자 jhc@kyeongin.com

![[경기 지역화폐 리포트] 반복되는 ‘티케팅’ 몸살](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/01/news-p.v1.20250204.0379f5406224439390b517694eb055ed_R.jpeg)