연평도 30㎞ 거리… 할아버지는 서쪽 온동리에 살아

젓새우 많이 잡혀 말리거나 젓갈 담가 국내·외 유통

외침 방어 진보 위치 예로부터 '군사적 요충지' 역할

용매도 회담 앞두고 터진 '황태성 간첩사건'의 배경

망둥어에 소주한잔으로 여생 보내 "신도가 제2 고향"

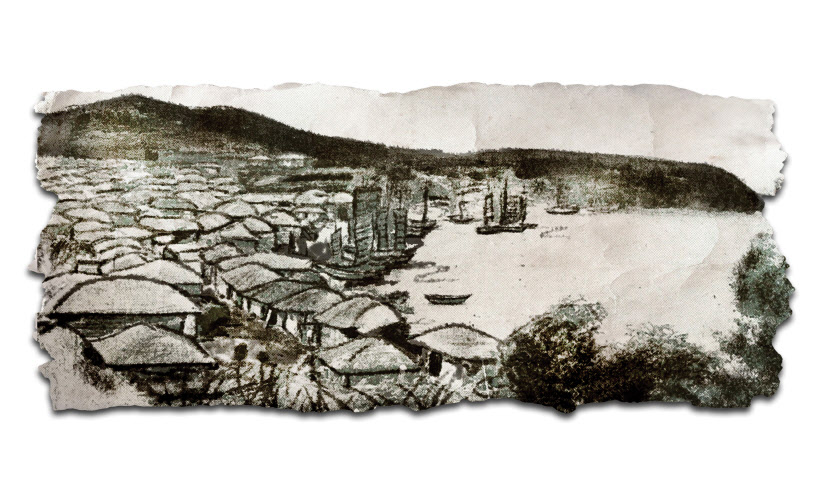

조선 중종(1531년)때 편찬한 '신증동국여지승람'에서는 해주목(海州牧)의 위치를 설명하면서 '고려 성종 2년(983년)에 설치됐고 그 영역은 동쪽으로 평산부(平山府)까지 69리요, 용매량(龍媒梁)까지 95리다'고 했다.

용매도는 1938년 해주의 일부가 떨어져 나가 황해도 벽성군이 만들어지면서 벽성군 소속이 됐다가 1945년 해방 후 미군정 치하에 놓이면서 경기도 연백군 소속이 됐다. 전쟁이 끝난 뒤에는 북한의 행정구역 개편에 따라 황해남도 청단군 영산리 소속이 됐다. 연평도와는 30㎞ 떨어져 있다.

1942년생인 차학원 할아버지는 벽성, 연백 시절을 겪었고 지금은 청단군이지만 복잡한 이력이 귀찮은지 "고향이 어디세요"라고 물으니 '황해도 벽성군 청용면'이라 대답했다. 1986년 이곳 실향민들이 모여 만든 용매도민회도 회칙에 공식 명칭을 '황해도 벽성군 청용면 용매도민회'라 칭하고 있다.

용매도는 동쪽의 진동리(鎭洞里)와 서쪽의 온동리(溫洞里), 섬 중앙의 한동리(寒洞里) 3개 마을이 있다. 전해 내려오는 이야기에 의하면 한동리 정상에 올라가 보면 진동산과 온동산이 황룡(龍)이 뒤틀어져 암룡과 숫룡이 맺어 있는(媒) 모양이라고 해 용매도라고 칭했다고 한다.

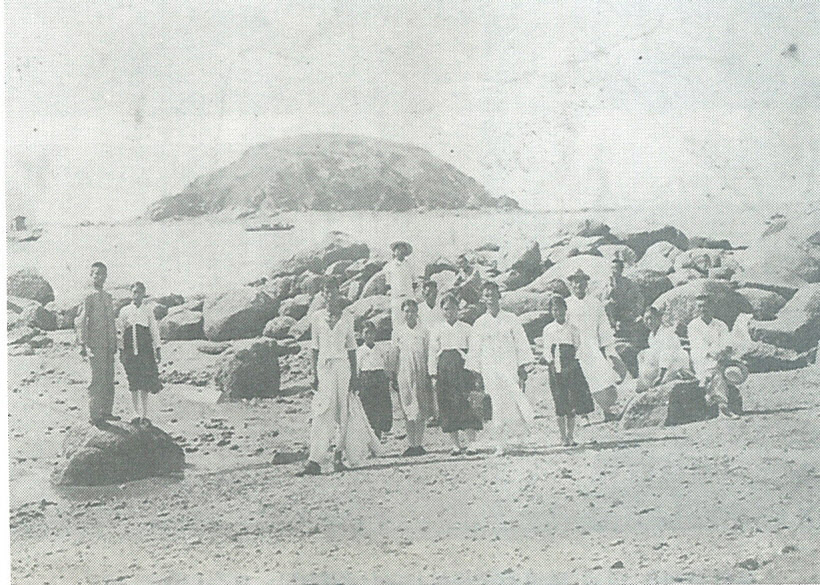

할아버지는 온동리에서 살았다. 온동리는 300가구에 1천300여명이 사는 제법 규모가 있는 마을이었다. 온동 주위에는 크고 작은 섬이 있다. 여러 부속 섬 중에 육읍도(陸邑島)라는 섬이 있었는데 물이 빠지면 육지가 되는 곳이다. 겨울철에 아낙들이 건너가 며칠씩 굴이나 바지락을 캐오면 수입이 쏠쏠했다.

이곳은 여러 날 묵어가면서 일하는 곳이라고 해 '묵골'이라고 불렀다. 묵골은 바로 할아버지가 장봉도로 피란을 나오기 전까지 살았던 곳이기도 하다. 묵골의 서남쪽으로 있는 귀염도, 소렴도에서는 주꾸미가 많이 잡혔다. 낚싯줄에 소라 껍데기를 매달아 바다에 던져 놓으면 주꾸미가 산란을 하러 소라껍데기에 들어가 잡혔다고 한다.

"묵골은 연평도 방향에 있는 조그만 섬이었는데 원래는 노인네 한두 분밖에 안 사는 작은 동네였어. 여자들과 어린애들이 망둥어도 잡고 상합도 잡으며 사는 조용한 섬이었는데 전쟁이 나면서 미군이 주둔하게 됐지."

차학원 할아버지네는 조와 수수 농사를 지어 먹고 살았는데 아버지는 가끔 바다로 나가 고기잡이 배를 부렸다. 할아버지는 "해산물이 흔하디흔했지만 그중에서도 젓새우가 가장 유명했지. 그때만 해도 마을 어르신들이 한강 마포나루까지 새우젓을 팔러 나가기도 했어"라고 말했다.

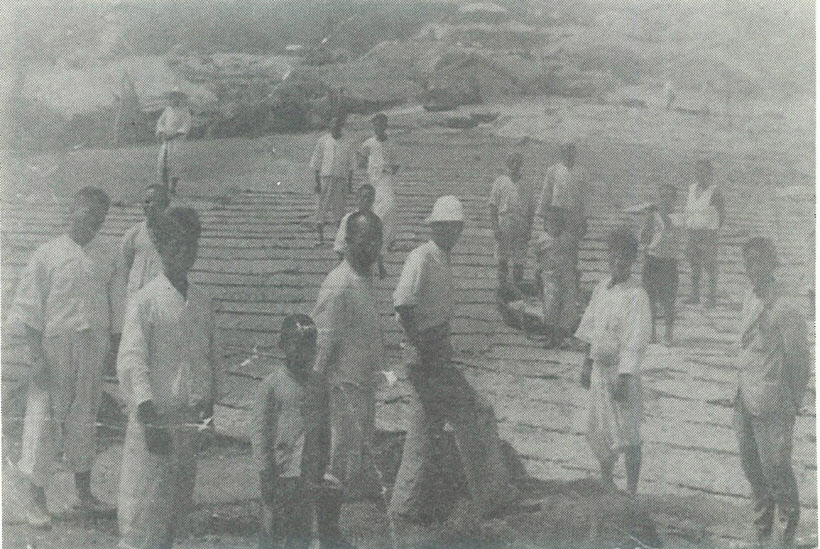

동아일보 1932년 7월 2일 자는 "해주군 청룡면 룡매도는 새우의 산지로서 해마다 생산고가 10여만원에 달한다고 한다. 그런데 지금이 막 새우의 어획 시기인데 금년도는 특히 기후의 순조로 예년에 없는 풍산(豊産)을 보게 되어 앞으로 생산 예상고가 평년보다 약 오할 이상이나 증가 될듯하다고 한다"고 보도했다.

당시 일제의 부역 노동자 하루 평균 임금이 80전(1원=100전)이었으니 엄청난 생산량인 셈이다. 새우는 소금에 절여 젓갈을 담가 먹는 것도 일반적이었지만 용매도 사람들은 새우를 쪄서 말린 뒤 중국과 일본 등지에 수출하기도 했다.

말린 새우는 가루로 만들어 '미원'처럼 국물에 넣어 먹으면 맛이 그만이었다고 한다. 용매도에는 1920~30년대 새우 건조 작업장이 40~50군데 생겨나기 시작했다.

용매도의 새우젓은 한강 마포나루를 통해 육지로도 유통됐다. 마포는 양화진, 서강과 더불어 조선 초기 한강 하류의 항구로 발전했다. 그 마포는 삼남지방의 양곡이 모이는 곳이었고, 서해안의 소금배가 드나드는 곳이었다. 이곳에 황해도와 인천, 강화 지역의 새우젓 배가 본격적으로 드나들기 시작한 때는 일제시대 무렵이다.

서울시가 1985년 발간한 '한강사(漢江史)'는 "경인선의 부설로 한강의 선운(船運)이 활발치 못하게 되었으나 일제 때 이곳 마포는 서해에서 유입되는 새우젓 배의 선창으로 변하였다. 그러나 이 또한 6·25 동란으로 임진강과 한강이 합류하는 지점이 휴전선으로 인하여 서해에서 마포강으로 배가 직접 들어올 수 없는 상태가 되어 지금까지 지속되고 있다"고 설명했다.

또 연평도 어장과 가까워 조기가 많이 나 조기잡이 배도 마포를 오갔다.

용매도는 과거부터 군사적 요충지로 큰 역할을 했다. 외침을 방어하는 진(鎭)이나 보(堡)가 용매도에 있었다. '신증동국여지승람'은 "해주목 내에는 '진보(鎭堡)'가 있었는데 그중 '용매량진'은 섬 가운데 있었고, 옛날에는 만호(萬戶)를 두었는데 수군동첨절제사(水軍同僉節制使)가 한 명 있었다"고 전하고 있다.

만호는 군사적 요충지에 설치된 진을 다스리는 무장을 일컫는다. 조선조 수군은 수군절도사(水軍節度使)의 예하에 첨절제사(僉節制使)가 큰 진을 관장했다. 그 밑에 동첨절제사와 만호가 관할하는 진이 있었다. 용매도에는 봉수(烽燧)가 있었다는 기록도 있다. 해주와 연평도를 이어주는 지리적 위치 때문이다.

이 같은 군사 지리적 이점 때문에 한국전쟁 때도 남북은 용매도를 두고 끝까지 전투를 벌였으나 결국 휴전을 앞두고 철수령이 내려지면서 북한의 차지가 됐다.

이런 용매도에서 휴전 이후 최초의 남북회담이 열렸다는 것은 많이 알려지지 않았다. 남북은 1972년 7·4 남북공동성명이 있기 전 첫 비공식 회담을 용매도에서 가졌다. 지금도 공식 기록으로는 존재하지 않고 비사(秘史)처럼 전해지지만 일명 '황태성 간첩사건'의 배경을 설명할 때 꼭 등장하는 것이 '용매도 회담'이다.

할아버지는 고향 용매도를 이야기할 때 남북회담 이야기를 꼭 써달라고 당부했다. 김학민 이한열기념사업회 이사장과 이창훈 4·9통일평화재단 자료실장이 황태성 간첩사건의 전모를 밝힌다며 2015년 출간한 책 '박정희 장군 나를 꼭 죽여야겠소'에 용매도 회담 얘기가 나온다.

이 책은 황태성에 대한 자료와 그의 친손녀인 황유경씨 등 유족을 인터뷰한 내용을 토대로 만들어졌다. 책에 따르면 1961년 9월 28일 첩보부대 HID 소속 강성국 중령과 김석순 대위가 배를 타고 서해 북방한계선을 넘어 용매도에 갔다. 이들은 사실 '가짜 군인'으로 각각 광주와 서울에서 시의원을 지낸 민간인이었다.

이들은 첩보 훈련을 받고 회담 전 북한의 의중을 떠보는 임무를 수행하러 북으로 넘어갔다. 하지만 대표성을 확보하지 못한 회담은 성과가 없었고 빈손으로 돌아오게 됐다.

1997년 용매도민회가 낸 용매도지(龍媒島志)에는 용매도회담의 장면을 각색해 극적으로 꾸몄다. 여기에는 비공식 회담의 합의사항도 나오는데 '서울과 평양에 각각 상대방의 비공식 대표부를 둔다', '대표위원의 교환은 유도(강화도 앞의 한강하구 섬)에서 한다' 등의 내용이 나와 있다.

반대로 북한은 경북 상주 출신으로 박정희 대통령의 형 박상희와 죽마고우였던 황태성을 남파해 당시 박정희 국가재건최고회의 의장과 접촉을 시도했다. 용매도 회담 이전부터 남한에 와있던 황태성은 1961년 10월 15일 박상희의 부인 조귀분, 그러니까 김종필 당시 중앙정보부장의 장모를 통해 고위층과 접촉하려 했다.

이 사실을 알게 된 김종필은 대공수사 인력에게 검거를 지시했고 황태성은 간첩 혐의로 체포돼 처형됐다.

황태성은 재판에서 자신의 남하(南下)를 "남한에서 간 (용매도 회담)밀사에 대한 환례(還禮)"라고 주장했지만, 2015년 중앙일보가 엮은 '김종필 증언록'에서 김종필은 이를 "육군첩보부대(HID) 서해지구 파견대가 정보수집을 위해 자체적으로 벌인 대북 공작"으로 규정했다.

또 "중앙정보부와는 관계가 없다"고 못박았다. 진실은 알 수 없지만 용매도에서 비밀스러운 남북 접촉이 있었다는 것은 부인할 수 없는 사실이다.

차학원 할아버지는 용매도에 산 기억이 많지는 않지만 고향을 잊어본 적이 없다. 직장을 잡아 인천에 나와 살면서도 늘그막에 굳이 배 타고 들어가야 하는 섬 신도에 자리 잡은 것도 어쩌면 섬 용매도에 대한 그리움 때문일지도 모른다. 또 고향 사람들과 함께 일군 신도4리를 떠날 수 없었기 때문이기도 하다.

할아버지는 틈틈이 낚시로 잡은 망둥어를 깨끗이 손질해 빨랫줄에 널어 바닷바람에 말리는 일이 낙이다. 잘 말린 망둥어를 노릇노릇 구워 소주 한 잔 걸치면 이보다 더 좋을 수가 없다.

"함께 피란 나온 어르신들이 점점 돌아가시고 1세대가 사라지면서 고향에 대한 기억도 사라지고 있지만, 나라도 어르신들에게 들은 얘기를 섞어 이런 얘기 저런 얘기를 할 수 있어서 다행이야. 이제는 신도를 제2의 고향으로 생각하고 여생을 보내려고."

글/김민재기자 kmj@kyeongin.com 사진/조재현기자 jhc@kyeongin.com

![[실향민이야기 꿈엔들 잊힐리야·46]황해남도 청단군 용매도 출신 차학원 할아버지(中)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201711/2017112901001998000095521.jpg)

![[실향민이야기 꿈엔들 잊힐리야·45]황해남도 청단군 용매도 출신 차학원 할아버지(上)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201711/2017112201001509300071561.jpg)

지금 첫번째 댓글을 작성해보세요.