대이작도 인근~영종대교 남단 598㎢

3교대 근무하는 18명, 밤낮없이 살펴

하루 수백척에 달하는 선박들과 교신

위치·움직임 파악… 정박·운항 지시

바람·조류 등 끊임없이 바뀌는 환경

첨단장비 발달에도 '사람' 역할 중요

지난 9일 오전 9시 인천 연안부두 인근에 있는 인천항 해상교통관제센터(VTS, Vessel Traffic Service)에서 인천항에 들어오는 선박의 '입항 보고' 무전이 울렸다. 이 배는 중국 옌타이(煙臺)에서 인천항에 들어오는 컨테이너 선박이다.

인천항에 입항하는 화물선과 특수목적선, 대형 어선은 대이작도 인근 해상 3㎞(장안서 2마일) 전에 반드시 인천항 VTS에 입항 보고를 하게 돼 있다. 자유롭게 운항하다가 인천항 VTS 관제 구역에 진입하면 해경의 통제를 받는다.

VTS는 인천 앞바다의 안전 길잡이다. 연안에 들어온 배가 안전하게 항만에 정박할 수 있도록 하는 것이 이곳에서 일하는 해상교통관제사의 역할이다.

인천항 VTS에서 근무하는 방호철(31) 해상교통관제사는 "관제사의 임무는 인천항에 드나드는 배의 움직임을 관찰하고, 사고 예방을 위해 조언하고 지시하며, 사고가 발생할 경우 이 사실을 재빨리 전파하는 것"이라고 자신의 업무를 설명했다.

방 관제사가 근무하던 지난 9일 인천항에 입항하는 도선(導船) 대상 선박은 46척이다. 이날은 전날 밤 10시부터 풍랑주의보가 내려졌기 때문에 다른 날보다 입항 선박이 적은 것이라고 한다. 평상시 인천항 도선 대상 선박은 60여 척 수준이다.

외국적 선박과 2천t 이상의 대형 선박에만 도선사가 탑승하기 때문에 일반 선박까지 합치면 하루 수백 척의 선박이 인천항 VTS와 교신하고 있다.

대이작도 남방 10㎞ 해상에서부터 영종대교 남단 5㎞ 해상까지 598㎢의 넓은 관제 구역을 관제사들은 이곳에 설치된 24개의 모니터를 통해 확인하고 있다. 모니터에는 전산화된 해도(海圖)가 펼쳐져 있다. 각 선박에서 보내는 신호를 수신한 해도는 인천 앞바다를 지나는 배들의 위치를 표시해준다.

이를 보고 충돌이 예상되면 관제사가 해당 선박에 사고 위험을 알리게 된다.

방 관제사는 "자동차는 브레이크가 있어 제동할 수 있지만, 배는 급브레이크가 없다. 이 때문에 관제사가 보고 있다가 속력과 중량을 가늠해서 사고 위험성을 일찌감치 선박에 알려야 한다. 그날 조류와 풍속 등도 끊임없이 살펴야 안전하게 관제를 할 수 있다"고 했다.

이러한 이유로 관제사는 해당 항만이나 연안을 천리안처럼 꿰뚫고 있어야 한다. 배와 바다에 대한 소양을 갖춰야 하므로 5급 항해사 면허와 함께 1년 이상 승선 경력은 필수다. VTS가 과학기술의 발달로 레이더 등 최첨단 장비를 갖추게 됐지만, 여전히 해상교통관제의 중심에 '사람'이 건재한 이유다.

타이타닉호 침몰 사고로 필요성 커져

1948년 英, VTS 첫 설립 세계로 전파

국내, 1980년대 잦은사고 탓 요구 늘어

포항제철 지원으로 1993년 포항에 첫선

기술없어 노르웨이 전문가에 교육 받아

인천 1998년 도입·2006년 현위치 둥지

지금은 바다의 안전을 위해 해상교통관제가 필수 요소로 자리 잡아 전 세계 모든 국가가 VTS를 운영하고 있지만, 100여 년 전만 해도 필수 요소는 아니었다. 해상교통관제에 대한 중요성이 커지게 된 것은 우리에게 영화로 잘 알려진 '타이타닉호 침몰 사고' 때문이다.

1912년 대서양을 항해하던 타이타닉호는 거대한 빙산에 충돌하는 사고를 당했다. 배에 타고 있던 통신사들은 사고 직후 주변을 항해하던 선박에 구조 요청 신호를 보냈다. 하지만 이에 응답한 배는 단 한 척. 당시에는 무선통신 설비를 24시간 가동해야 하는 규정이 없었다.

결국, 통신 장비를 작동하고 있던 한 척의 배가 구조 보트에 타고 있던 타이타닉 승객 700여 명을 구했지만, 1천500여 명의 승객과 승무원은 목숨을 잃을 수밖에 없었다.

이 사고를 계기로 국제해사기구(IMO)는 '국제해상인명안전협약(International Convention for the Safety of Life at Sea)'을 채택했다. 협약에 따라 모든 배는 무선통신기기를 장착하고, 이를 24시간 가동해야 하며, 각 나라의 해안국은 이를 반드시 수신해야 하는 의무가 생겼다.

1·2차 세계대전을 통해 발전한 레이더는 해상교통관제에도 영향을 끼쳤다. 1948년에는 영국 리버풀항에 전 세계 최초로 VTS가 만들어졌으며, 1960년대 이후 역할의 중요성이 강조되면서 급속도로 확대됐다. 그러나 우리나라에서는 1990년대 초반까지 무선통신에 의한 해상 관제가 주를 이루고 있었다.

대형 선박들이 오가는 해상의 안전을 무선통신에만 의지하는 것은 한계가 있었다.

1989년부터 10년 동안 포항지방해양항만청에서 통신사로 근무했던 인천항 VTS 김영국(58) 센터장은 "VTS는 레이더를 통해 선박의 현재 위치를 알 수 있지만, 통신 관제는 선박이 보내주는 신호를 그대로 믿어야 했다"며 "이 때문에 관제사가 지시하는 부두에 정박하지 않고 허위 신고를 하거나 정박해 있는 배들과 접촉 사고를 내고 도주하는 경우도 종종 발생했다"고 당시를 회상했다.

1980년대부터 급격히 늘어난 선박 사고도 VTS 설립에 대한 목소리를 키우기 충분했다. 해양수산부가 2013년 발간한 해상교통관제백서에 따르면 1980년 우리나라 선박 사고는 255건이었지만, 1990년에는 515건으로 10년 사이에 두 배 이상 증가했다.

VTS 설립 필요성은 꾸준히 제기됐지만, 문제는 예산이었다. 당시 11억원에 달하는 VTS 설립 비용을 정부가 감당하기 어려웠기 때문이다.

포항해운항만청은 포항항 항로 준설공사를 시행할 예정이었던 포항제철에 도움을 요청했다. 포항제철이 VTS 공사에 필요한 자금을 대고, 공사가 완공된 이후 포항항 항만 이용세에서 공사비를 공제하는 방식이었다.

포항제철도 철을 만드는 데 필요한 철강석을 실은 대형 선박이 사고라도 난다면 그 피해가 막대했기 때문에 선박 안전 확보는 시급한 문제였다. 김 센터장은 "당시 이우극 포항항만청장이 '한 건의 선박 사고만 막아내더라도 11억 원의 설치비를 충분히 의미 있게 사용한 것'이라고 말하며 포항제철을 설득했다"고 말했다.

포항제철은 VTS 도입에 적극적으로 찬성했고, 1993년 포항 VTS가 전국 최초로 문을 열었다.

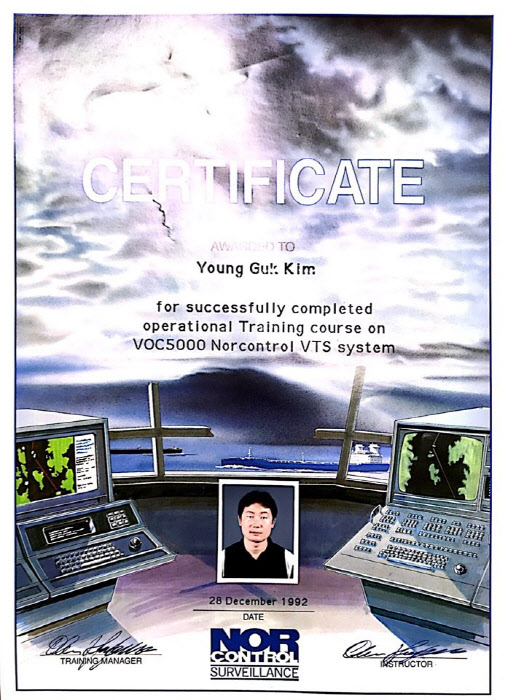

김 센터장은 "당시에는 국내에 VTS 기술자가 없었기 때문에 노르웨이에서 기술자가 방문해 장비를 설치하고, 국내 통신사에게 장비 운용 방법을 교육했다"며 "1년 정도 교육을 받은 뒤, 7명의 직원에게 국내 최초의 해상교통관제사 자격증을 발급해줬다"고 말했다.

1970년부터 운영되던 인천항 항무통신국에도 1998년 해상교통관제 시스템이 본격적으로 도입됐다. 이후 2006년 건물을 신축해 지금의 모습을 갖추게 됐다. 이곳에서 일하는 18명(6명이 1개 팀으로 3교대 근무)의 관제사는 CCTV 18대, 기상장비 7대와 레이더 등 관제장비 24대를 이용해 인천항의 안전을 책임지고 있다.

방 관제사는 "우리가 직접 배를 운항하지는 않지만, 선박의 안전을 책임지는 사람이라고 생각한다"며 "관제사는 바다를 의지해서 먹고사는 많은 사람의 버팀목이 돼야 한다. 그들이 안전하게 활동할 수 있도록 뒤에서 묵묵히 도와주고 있다"고 했다.

글/김주엽기자 kjy86@kyeongin.com 사진/임순석기자 sseok@kyeongin.com

![[바다가 들려주는 인천이야기·(1)프롤로그]2018년 바다의 날 기념식 개최지 '인천'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201801/2018010901000599500028142.jpg)