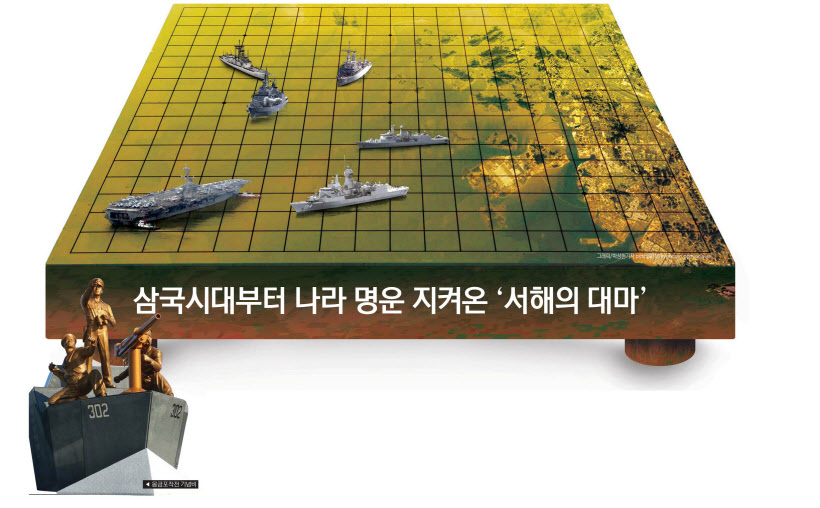

나당연합군·서구열강 침략·천안함 피격등

끊임없는 무력 충돌 '평화 유지' 중요 장소

1945년 창설한 해군, 이듬해 인천에 첫기지

한국전쟁 전 몽금포작전으로 北 기지 타격

남과 북이 맞닿아 있는 바다의 경계선인 서해 북방한계선(NLL, Northern Limit Line)에서는 남북의 무력 충돌이 빚어졌고, 시간을 더 거슬러 올라가면 제국주의 세력의 전쟁터가 되기도 했다.

전쟁이 끊이지 않았다는 것은 그만큼 인천 바다가 해양안보와 국가안보의 중요한 위치에 있다는 얘기다. 전쟁의 반대말은 평화라고 말할 수 있다.

바꿔 말하면 인천 바다는 우리나라의 '평화'를 유지하는 데 중요한 장소였다는 것이다. 인천 바다를 이야기할 때 전쟁이라는 단어뿐 아니라 평화를 함께 언급하게 되는 것도 이러한 이유다.

매년 3월 네 번째 금요일은 '서해수호의 날'이다. 정부는 서해에서 끊이지 않았던 무력 충돌의 아픈 역사를 잊지 않고자 '서해수호의 날'을 정해 기념하고 있다.

■ 전쟁의 아픔이 서린 인천 바다

인천 바다는 전쟁의 역사를 품고 있다.

삼국시대로 거슬러 올라가면 나당연합군의 당나라 장수 소정방(蘇定方)이 대군을 이끌고 인천 바다를 통해 백제를 침공했다. 덕적군도의 하나인 소야도(蘇爺島)의 이름은 소정방이 대군을 이끌고 정박했다는 이야기에서 비롯된 것으로 전해진다.

소야도 북악산 기슭에는 소정방이 진을 쳤다는 '담안'이라는 유적이 남아 있다.

1866년에는 프랑스 함대가 바다를 통해 조선을 침략해 강화도를 점령·약탈한 병인양요가 있었다. 서세동점(西勢東漸) 시기 조선이 서구 열강과 한반도에서 대결한 첫 전쟁이다.

1871년에는 조선과 미군이 강화도 앞바다에서 역사상 첫 교전을 벌인 강화도 손돌목 전투로 시작된 신미양요가 있었다.

1894년 청일전쟁과 1904년 러일전쟁 또한 인천이 핵심 지역이었다. 특히 러일전쟁 당시에는 러시아 함대와 일본 함대가 인천 앞바다에서 전투를 벌였다.

1950년 9월15일 한국전쟁의 전세를 뒤바꾼 인천상륙작전은 인천의 바다로부터 팔미도 등대와 주변 섬을 장악하며 시작됐다.

1999년 6월15일에는 정전협정 이후 발생한 남북의 첫 해상 교전인 제1연평해전, 3년이 지난 2002년 6월29일에는 6명의 해군이 전사한 제2연평해전이 벌어졌다. 2010년에는 46명의 해군 장병이 바다에 잠들게 된 천안함 피격 사건, 2011년에는 북한이 연평도에 포격을 가한 도발이 있었다.

■ 인천의 해군

주권을 가진 나라가 반드시 갖춰야 할 것 가운데 하나가 바다에서의 전쟁을 막아 평화를 유지하는 데 필요한 해군력이다. 특히 인천은 우리나라 해군의 역사(史)를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 중요한 도시다.

우리나라 해군은 1945년 11월11일 손원일 제독이 창설한 해방병단(海防兵團)으로 시작해 현재에 이르고 있는데, 해군은 첫 기지를 인천에 창설했다. 해방병단이 창설된 이듬해 4월15일 가장 먼저 인천기지를 설치한 것이다.

현재 인천을 지키고 있는 해군 부대는 해군 제2함대사령부 예하에 있는 인천해역방어사령부(이하 인방사)다. 인방사가 속한 해군 제2함대사령부는 앞서 말한 인천기지가 모체다.

인천기지는 해군이 성장하며 함께 이름과 규모를 바꾼다. 인천기지는 1949년 6월1일 인천경비부로 승격해 인천특정해역사령부를 거쳐 1973년 7월1일 제5해역사령부, 1986년 제2함대사령부로 재창설된다.

1999년 11월13일 인천을 벗어나 경기도 평택으로 기지를 옮겼다. 인방사는 항만방어대, 항만방어전대, 201방어전대 등으로 부대 이름을 바꿔오다 2함대가 평택으로 자리를 옮긴 1999년 7월1일 인천에 남은 부대가 지금의 인방사가 됐다.

1946년 4월15일 설치된 인천기지는 미군 선발대에 의해 꾸려졌다. 초대 군사영어학교 교장이었던 리스(Rease) 미 육군 소령이 월미도의 용궁각을 기지 청사로 정하고 임시로 기지사령관을 맡았다.

이후 진해에서 선발된 60명의 해방병단 대원들이 인천으로 파견돼, 미군으로부터 수리·운전·통신기술 등을 배운 후 4월23일 인천기지를 정식으로 인수했다. 초대 인천기지사령관은 백진환 정위(현재의 대위)가 맡았다.

인천기지는 해군의 첫 기지라는 타이틀뿐 아니라 남한 단독정부 수립 후 최초의 해군 관함식이 열린 장소이기도 하다. 정부 수립 1주년을 기념하고 발전한 해군의 모습을 국민들에게 알리기 위한 행사였다.

1946년 인천 앞바다에서는 일본으로부터 인수한 9척의 함정이 편대 기동훈련을 선보였는데, 손원일 총참모장의 안내로 이승만 대통령이 기함에 탑승해 이를 지켜봤다. 정부각료와 국회의원, 시민들도 편대 기동훈련을 참관했다.

몽금포 작전은 한국전쟁의 전운이 감돌던 1949년 8월17일 해군이 북한군 기지로 특공대를 보내 다수의 병력을 사살하고 함정을 파괴한 작전이다.

당시 이승만 대통령의 승인 아래 진행된 이 작전에서 특공대원 20명이 함정 6척을 타고 북한 몽금포항에 침투해 북한 경비정 4척을 격침하고 1척을 나포했다. 또 북한군 120여 명을 사살하는 전과를 올렸다.

앞서 언급한 관함식을 일주일가량 앞두고 인천에 있던 주한미군사고문단장 로버츠 장군의 전용선을 북에 도둑맞은 것을 응징하기 위한 작전이었다.

해군 창설 초기 좌익 승조원들에 의해 함정 4척이 납북되고 9척이 납북미수되는 사건이 있었는데, 북에 대한 응징이 필요하다는 여론이 들끓어 감행된 작전이었다. 인천 월미공원에는 몽금포 작전 전승비가 세워져 있다.

1·2대, 미군서 인수해 1978년·1994년 퇴역

해군 차기 호위함 3대, 유도탄·어뢰등 무장

■서북도서 수호자 '3대의 인천함'

우리나라 해군 함정 중에는 인천의 이름을 딴 전투함이 여럿 있었다. 역대 3척의 '인천함'이 인천이라는 이름표를 달고 우리 바다를 누볐다.

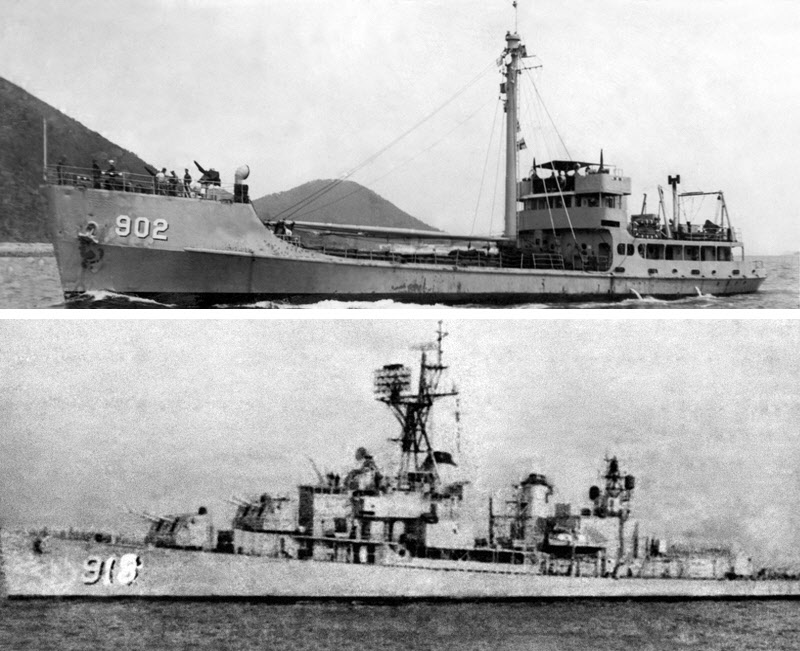

1대 인천함(AKL-902)은 1944년 건조된 미국 해군의 경수송함을 한국 해군이 1951년 9월10일 인수한 것으로, 1978년 4월1일까지 운용됐다.

2대 인천함(DD-918)은 전투함이다. 이 함정 역시 미국 해군으로부터 도입한 것으로, 승조원 280여 명이 탑승하고 33.2kts까지 속도를 낼 수 있었다고 전해진다. 1944년 3월 건조된 함정이며, 1974년 1월25일 취역해 1994년 12월30일 퇴역했다.

3대 인천함은 현재 활동 중인 해군의 첫 차기 호위함인 인천함(FFG-818)이다. 해군은 서북 도서의 행정을 관할하는 인천광역시에서 이름을 따 '인천함'으로 명명하며 서해 NLL과 서북 도서 방어 의지를 피력했다.

대함유도탄 방어 무기와 함대함 유도탄, 어뢰 발사대 등 국내에서 개발한 향상된 무기 체계를 탑재하고 있다. 현대중공업이 건조해 2011년 4월29일 진수식을 갖고 2013년 1월부터 6월까지 전력화 기간을 거쳐 7월 배치됐다. 3대 인천함은 2013년 8월 인천시와 자매결연을 했다.

글·사진/김성호기자 ksh96@kyeongin.com 그래픽/박성현기자 pssh0911@kyeongin.com /아이클릭아트