조수간만차 크고 수로 복잡한 인천, 1915년 근대식 도선 도입

운항중 배 옮겨타야하는 작업 해상추락 등 사고·순직 잇따라

김혁식 도선사회 이사 "많은 선배들의 노력으로 발전 이뤄내"

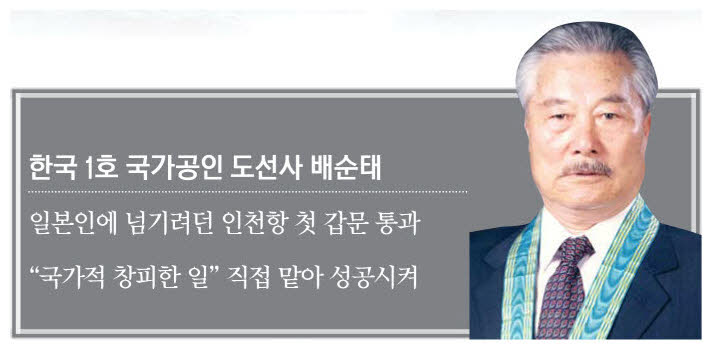

그는 우리나라 1호 국가 공인 도선사다. 배순태 회장보다 앞서 도선사로 임명된 사람들은 있었지만, 국가고시로 도선사 면허를 딴 사람은 그가 처음이다.

우리나라에서 도선사 국가시험이 처음 시행된 것은 1958년이다. 법에는 도선사 선발을 위한 시험 제도가 있었지만, 시험을 보지 않고 당국에서 마음에 드는 사람을 도선사로 임명하는 일이 빈번했다고 한다.

해당 도선구에 이미 도선사가 있는 경우에는 정부에서 도선사 증원을 허락해주지 않았다.

배순태 회장은 자서전 '난 지금도 북극항해를 꿈꾼다'에서 "나는 법에 나와 있는 대로 정상적으로 시험을 보게 해달라고 당국에 탄원을 했고, 이런 나의 사정을 전해 들은 한국해양대학 학장을 지낸 신성모(전 국방부 장관, 1891~1960)씨가 정부에 도선사 시험을 시행해 줄 것을 주문해 나에게도 시험을 볼 길이 열렸다"고 당시를 회상했다.

우리나라 첫 국가 공인 도선사인 그는 유난히 '최초'라는 기록이 많다.

선장으로 근무할 당시 우리나라 최초로 세계 일주에 성공했으며, 1974년 완공된 인천항 갑문에 처음 배를 통과시킨 선장으로도 기록돼 있다. 평택항 액화천연가스(LNG) 부두에 9만t급 LNG 선박을 처음 접안시킨 것도 배순태 회장이다.

도선사 출신인 이귀복 인천항발전협의회 회장은 '선구자 같은 사람'이라고 배 회장을 설명했다.

그는 "모두가 주저하는 상황이 되면 자신이 책임을 지고 앞장섰던 사람"이라며 "그래서 우리나라 최초로 도선을 성공한 기록도 많이 갖고 있다"고 평했다.

배순태 회장의 성격은 인천항 갑문에 최초로 선박을 입항할 때 일화로도 잘 드러난다.

당시 인천항 갑문에 선박을 통과시킬 도선사를 찾는 데 애를 먹었다고 한다. 처음으로 갑문에 배를 입항시킨 도선사라는 타이틀은 매우 영광스럽지만, 사고가 발생하면 그 책임을 도선사가 져야 하기 때문이다.

특히, 박정희 당시 대통령도 행사에 참석하겠다고 밝히면서 일본이나 다른 나라에서 도선사를 수입해 도선을 시키자는 의견도 나왔다고 한다.

그때 도선을 하겠다고 나선 사람이 바로 배순태 회장이다.

당시 그는 "우리나라 사람도 충분히 할 수 있는 일인데 왜 다른 나라 사람을 데려오려 하느냐. 국가적으로 창피한 일"이라고 말하며 본인이 직접 도선에 나섰다고 한다.

배순태 회장과 10년 동안 한 회사에서 근무한 (주)흥해 박관복(63) 전무는 "다른 사람들은 여러 핑계를 대며 부담스러운 일을 맡지 않으려고 했는데, 본인이 직접 책임을 지겠다고 한 것"이라며 "인천항과 나라를 생각하는 마음이 컸던 분으로 기억한다"고 말했다.

우리나라에서 근대식 도선이 시작된 것은 1915년이다.

1883년 개항한 인천항은 조수 간만의 차와 복잡한 수로 등으로 인해 도선의 필요성이 컸다. 이에 일본은 1915년 도선사의 역할 등을 정의한 '조선수선령'을 공포한다.

이는 일본에서 시행되고 있던 '수선법(水先法)'을 따른 것으로, 조선총독부 해사국이 도선사 시험을 주관하고 면허도 발행했다.

이 때문에 초기에는 일본인들이 도선업을 독점했다. 해운 행정이 일본인들에 의해 이뤄졌기 때문이다.

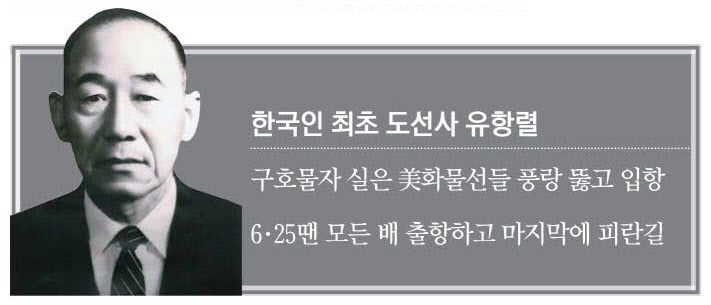

1937년이 돼서야 일제로부터 정식 도선 면허를 받은 한국인 최초 도선사가 탄생했다. 인천항에서 활동한 유항렬(1900~1971) 도선사다.

우리나라 최초의 도선사이자, 일제시대 유일한 한국인 도선사였던 그는 해방 이후 우리나라에 남아있던 단 한 명뿐인 도선사였다.

이러한 이유로 해방 이후 주요 구호물자를 실은 선박의 도선은 그의 몫이었다. 그는 30년이 넘는 도선사 생활 중 가장 보람 있었던 일로 1947년 미 화물선 리퍼블릭호(2만5천t) 등 구호물자 등을 실은 군함과 화물선 50여 척을 인천항에 입항시킨 일을 꼽았다.

당시 구호물자를 실은 선단은 심한 풍랑 때문에 상륙을 못했다고 한다.

1970년 12월 '주간한국'과의 인터뷰에서 그는 "리퍼블릭호에 올라 모든 선단을 이끌고 내항으로 들어올 때는 동포를 생각하면서 어깨가 으쓱했다"고 당시 심경을 밝힌 바 있다.

1·4 후퇴 당시에는 도선사라는 책임 때문에 인천항에 있는 모든 선박을 출항시킨 다음 최후로 부산 피란길에 올랐다고 전해진다.

그와 함께 활동했던 한국명예도선사회 김수금(92) 회장은 "오래전에 은퇴해서 자주 마주쳤던 분은 아니지만 고령임에도 당당한 모습으로 배를 이끌던 모습이 기억에 남는다"며 "도선 기술은 해외 어느 도선사와 견주어봐도 매우 뛰어났던 사람"이라고 했다.

인천 중구 내동에는 이른바 '유항렬 저택'이 있다.

유항렬 도선사가 생전 살던 곳으로 2층에 있는 베란다는 남쪽이 아니라 서쪽인 팔미도를 바라보고 있다.

이는 유항렬 도선사가 집에서 망원경을 통해 인천항에 입항할 선박이 오는지를 보기 위해서라고 한다.

유항렬 도선사의 일곱 번째 아들 유재공(72)씨는 인천시립박물관 조사보고서(인천항 사람들)에서 "아버지는 인천항에서 여러 나라 배들의 입출항을 도와주는 일을 했기에 빨간 벽돌 이층집 내동 집에는 외국 손님도 가끔 왔다. 그 집에선 인천항이 훤히 내다보인다"고 회상했다.

도선사들은 자신들이 매우 위험한 작업 환경에 놓여 있다고 말한다.

운항 중인 선박에 올라타야 하기 때문에 한순간도 방심할 수 없다는 게 도선사들의 설명이다.

워낙 위험한 작업이다 보니 9m 이상 올라가야 할 경우 줄사다리 대신 조금 안전한 철제사다리를 사용하도록 국제적으로 규정하고 있다.

이렇게 조심을 하더라도 자칫 선박과 선박 사이에 끼여 다치거나 바다에 떨어져 실종되기도 한다.

인천항 갑문에는 높이 3m, 너비 80~100㎝가량의 기념비가 하나 서 있다.

1984년 12월 21일 한국도선사협회가 세운 도선사 기념비다.

기념비에는 '이 기념비는 유항렬 도선사가 우리나라 최초로 인천항에서 도선 업무를 개시한 것을 기념하고 또 1957년 11월 22일 도선 업무 수행 중 순직한 김선덕 도선사를 추모하기 위해 이를 건립하다'(비문)라고 기록돼 있다.

김선덕 도선사는 1957년 11월 팔미도 근해에서 도선선 난파로 조난당했다고 한다.

1985년에는 김동균 도선사가 심장마비로 숨졌고, 같은 해 차재간 도선사가 도선 수행 중 바다로 떨어져 순직하는 사고도 났다.

가장 최근에는 2004년 4월 박만현 도선사가 해상으로 추락해 숨지는 안타까운 사고가 있었다.

인천항도선사회 김혁식 이사는 "많은 선배 도선사들의 노력이 있었기에 인천항과 인천항 도선사가 발전할 수 있었던 것으로 생각한다"며 "앞으로도 항만 안전을 책임지는 사람이라는 자부심을 갖고 인천항을 더 발전시킬 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

글/김주엽기자 kjy86@kyeongin.com 사진/조재현기자 jhc@kyeongin.com 그래픽/성옥희기자 okie@kyeongin.com