인천지역 보디빌딩인들 지역 정치권에 하소연

업주들 "이중 부과" 반발등 정책시행 혼선 전망

음저협서 일일이 매장방문 위반 확인 어려울듯

창작자 보상 선진국 시행중 세계평균 월 2만원

23일 낮에 찾은 인천 남동구의 한 헬스장에선 댄스 음악이 흘러나오고, 그 리듬에 맞춰 운동하는 사람들을 볼 수 있었다. 업주 A씨는 "가뜩이나 불경기에 인건비까지 오르는 상황에서 소상인들은 더욱 힘들어졌다"고 답답해했다.

인천 지역 보디빌딩인들은 조만간 모임을 갖고 불만의 목소리를 하나로 모아서 지역 정치권에 전달하려는 계획도 갖고 있다. 이들은 카페나 주점에 비해 헬스장에 저작권료를 높게 책정한 것에 대해서도 납득하기 어렵다는 반응이다.

저작권법 시행령 제11조 개정안이 23일 시행에 들어갔다. 이날부터 면적 50㎡(약 15평) 이상 헬스장과 카페, 주점 등에서도 음악을 틀면 저작권료를 내야 한다.

기존에는 유흥·레저 업종이나 대형 사업장에만 공연 저작권료를 부과했으나, 저작권 관련 단체의 지속적 요구로 범위가 확대됐다. 저작물을 공중에 공개할 수 있는 권리인 공연권 보장을 확대한다는 취지다.

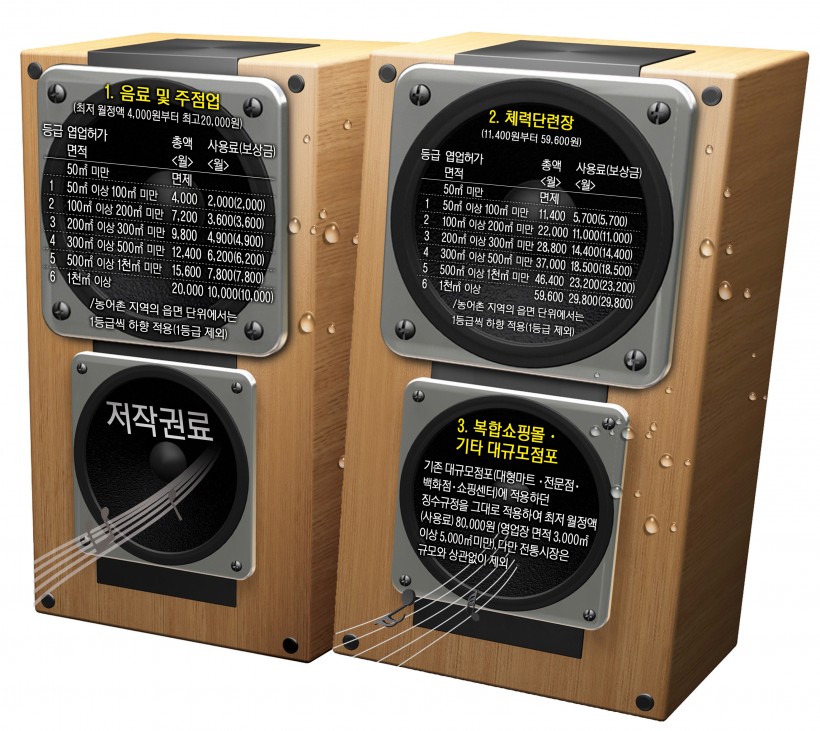

개정안의 시행으로 카페나 주점은 월 4천~2만원, 헬스장은 월 1만1천400~5만9천600원을 면적에 따라 낼 것으로 보인다. → 표 참조

단, 면적 50㎡ 이하의 소규모 영업장은 적용 대상에서 빠졌다.

정부는 국내 음료·주점업 중 40% 가량이 50㎡ 미만 영업장에 해당하는 것으로 보고 있다.

경인 지역에선 3만곳 정도가 새로 저작권료 징수 대상에 포함될 것으로 추산된다.

# 자영업자들 혼란, 요금 징수 과정의 어려움 예상

업주 대부분은 이 같은 내용에 대해 제대로 알지 못하고 있었다. 때문에 정책 시행의 혼선과 요금 징수 과정에서의 혼란이 예상된다.

업주들 대부분은 이중 과세가 아니냐고 반발한다.

인천 중구에서 커피숍을 운영하는 임 모(37)씨는 "음원 사이트에서 매달 1만원 가량을 내고 스트리밍 서비스를 이용해 음악을 틀고 있는데 돈을 또 내야 한다는 부분이 쉽게 이해되지 않는다"고 말했다.

인근의 다른 업주도 "사이트 결제 따로 저작권료 따로 내야 하는 게 두 번 내라는 얘기로 들려 당황스럽다"면서 "자체 소장하고 있는 음반을 트는 것도 돈을 내야 한다고 들었다"고 말했다.

문화체육관광부에 따르면 매장 음악서비스나 개인용 음원사이트를 이용하는 구매한 CD를 사용하든 음악을 틀면 저작권료 지급 대상이다. 외국 곡도 마찬가지다.

음원 사이트에서 음원을 구입하는 것은 개인 청취를 전제로 한 저작권료를 포함할 뿐 매장에서 이를 재생할 수 있는 권리인 공연권은 포함돼 있지 않다는 것이다.

헬스장이 여타 업체보다 비싸게 책정된 부분에 대해 한국음악저작권협회(이하 음저협) 관계자는 "헬스장은 음악이 없으면 운영하는 데 지장이 있을 정도로 음악이 중요한 업종이고, 카페 등과 비교하면 24시간 운영하는 곳도 많아 이런 점들을 고려해 차이를 뒀다"고 설명했다.

저작권료 징수도 쉽지 않을 전망이다. 문체부는 일부 프랜차이즈 업체 등을 제외하면 80% 정도가 개별 사업자일 것으로 추산한다. 개별 사업장에는 일일이 방문해 저작권료 위반 여부를 확인해야 한다.

아예 우리 대중음악을 틀지 않겠다는 카페도 늘고 있다. 저작권자 사후 70년이 지나면 저작권이 사라지기 때문에 클래식 음악을 틀거나 무저작권 음악을 틀면 된다는 것이다.

한국피트니스협회는 저작권료가 낮거나 없는 200~300곡을 별도로 계약해 무료로 협회 회원들에게 제공할 계획도 세웠다. 그렇지 않을 경우 여러 곳의 헬스클럽을 운영하는 점주는 월 100만원을 내야 하는 상황이라는 것.

문체부는 음저협과 매장 음악서비스사업자 등을 통합 징수 주체로 지정했다.

음저협은 프랜차이즈 본사 등을 상대로 관련 안내를 하고 있으며, 각 지부에서 저작권료를 내야 하는 개별 사업자들을 방문해 저작권료를 내도록 설명하고 있다.

문체부는 다음 달 3일부터 납부 대상 업자를 대상으로 관련 설명회를 열 예정이다.

음저협 관계자는 "납부 대상인 자영업자들로부터 항의 전화가 걸려오고 있다"면서 "반발은 예상한 부분이며, 징수가 제대로 이뤄질 때까지 어려움이 있겠지만 저작권료는 창작자들의 당연한 권리인 만큼 존중해줘야 한다"고 말했다.

# 대중의 반응, 지속적 제도 개선 필요

저작권법 시행령 개정안의 시행 소식에 인터넷 댓글란에서 접할 수 있는 대중의 반응은 대체로 싸늘하다.

"내가 음악을 들으러 간 것이 아님에도 나에게 음악이 알려졌으니 홍보 효과 아닌가?"부터 "'대중가요' 아니었나", "듣고 싶지 않은 곡도 있는데 반대로 나에게 들어준 값을 지불하라".

당연한 것으로 여겼던 것에 돈을 내야 한다는 사실 때문일 것이다. 또한 창작자의 저작권도 중요하지만 자영업자가 1년에 몇 만원에서 몇 백만원을 내야 하는 상황에 더욱 공감하기 때문이다.

즉 창작자의 권리만큼이나 업주들의 생존권을 더욱 중요하게 생각한다는 걸 알 수 있다.

하지만, 관련 전문가들은 영업장에서 음악이 많이 사용되는 경우 창작자에 대한 보상이 돌아가야 하는 것이 맞다고 본다.

때문에 법 개정에도 긍정적으로 평가한다. 선진국은 이미 시행하고 있는 상황이며 금액도 우리보다 높다. 전세계 평균으로 월 2만원 정도다.

문체부는 적극적 홍보와 함께 시행 후 추이를 지켜보면서 현장의 목소리를 반영해 제도를 보완·개선해야 한다.

업주가 낸 저작권료가 창작자에게 정당하게 들어가는 것인지도 확인해 줄 필요가 있다. 매장의 크기로 금액을 책정한 부분에 대한 손질도 벌써부터 요구받는다.

손님의 많고 적음이 아닌 단순히 면적 50㎡를 넘어서면 납부해야 한다는 점도 찬찬히 들여다 봐야 한다.

김기태 세명대 교수(디지털콘텐츠창작학과)는 "공공 장소에서 영리 목적 음악 사용을 내버려두면 저작권자의 이익이 침해될 수 있는 만큼 법 개정은 긍정적"이라며 "시행 초기 혼란을 최소화 할 수 있도록 적극적인 홍보가 병행돼야 한다"고 말했다.

/김영준기자 kyj@kyeongin.com

![[이슈&스토리]전쟁 아픔 딛고 '관광지' 나래펴는 강화·옹진](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201807/2018072601001898900091001.jpg)