인터뷰 도중 그의 전화기가 울렸다. "응, 그래. 잘 지내고 건강 조심해" 몇 마디 채 오가지도 못하고 전화는 끊겼다.

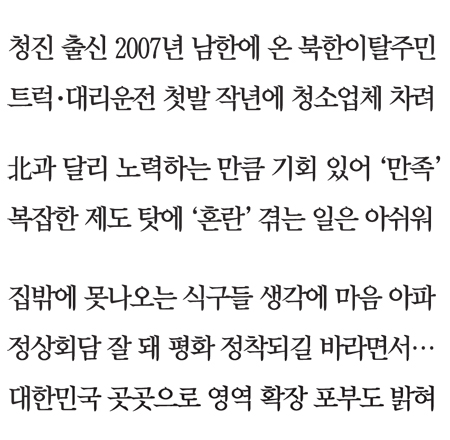

전화로 가족의 안부를 묻고 건강을 기원하는 일. 누군가에겐 평범한 일상이지만 그에겐 5분 이상 허락되지 않았다. 그의 이름은 황경석(50). 함경북도 청진 출신이다.

공장, 지방경찰청에서 일하며 운전을 업으로 삼았다. 이른바 '고난의 행군' 시기 청년시절을 보낸 그는 생활력이 강했다.

여느 북한 주민들이 그렇듯 그 역시 남쪽에선 자본가들만 배부르게 잘 살뿐 일반 주민들은 북한보다 오히려 가난하다는 교육을 받았다. 30대 후반, 중국에 가기 전까지는 그랬다.

중국의 TV뉴스 속 한국의 모습은 평생 그가 알고 있던 남쪽의 모습과는 전혀 달랐다. 2007년 11월, 그가 한국 땅을 밟은 이유다.

운전을 업으로 삼았던 그가 한국에서 처음 가진 직업은 트럭운전사였다. 서울의 한 운수업체에서 일자리를 얻어 15t 트럭을 몰았다.

남쪽의 겨울 역시 살을 에이듯 추웠지만 집 대신 트럭에서 잠을 청했다. 북쪽에 남겨진 가족들이 눈에 밟혀서였다. 새로운 땅에서 얻은 첫번째 그의 집엔 가족이 없었다.

텅빈 집에서 눈물만 흘렸다. "여기 와서 처음 1~2년은 집에서 잘 수 없었어요. 집에 가면 가족 생각이 나니까. 눈물만 나고 집에 가기가 싫더라고요. 그래서 1년 동안은 트럭에서 잤어요."

얼마 지나지 않아 대리운전을 시작했다. 하룻밤에 10만원을 넘게 벌었다. 한국에서 새로운 인연들을 만나기도 했다. 생활은 안정돼갔지만 미래에 대한 불안감은 늘 지울 수 없었다. 보다 굳건히 뿌리를 내리고 싶었다.

그는 현재 수원시 매향동에 있는 청소업체 '우리청소'의 대표다.

청소 일을 시작한 것은 지난해 1월. 미래를 내다볼 수 있는 일을 하고 싶었던 황 대표가 찾은 해답이었다.

지금은 직원 20여명과 함께 근무하고 있다. 전국 어디에서든 특별히 '우리청소'를 찾는 단골손님들이 적지 않다.

"사실 청소 일은 저한텐 생소한 일이었죠. 누군가는 해야할 일인데 여기 사람들은 험한 일이라고 잘 안하니까. 제대로 해보면 전망이 괜찮을 것 같다고 생각했어요. 작은 집부터 큰 공장까지, 의뢰가 들어오면 지금도 거의 대부분 나갑니다."

황 대표가 한국에서 행복을 느끼는 이유 역시 노력하는 만큼 기회가 찾아온다는 점 때문이다.

한국 생활에 만족하냐는 질문에 그는 "매우 만족한다"며 "한국은 모든 게 자유다. 자기가 노력하는 만큼 잘살 수 있지 않나. 거기(북한)에선 하고 싶어도 못하는 게 많다. 안 해도 힘들고, 해도 힘든 곳"이라고 답했다.

우여곡절도 있었다. 10년이 지났지만 그를 향한 한국 이웃들의 시선에 여전히 생경함이 묻어있는 탓이다.

"한국 사람이라고 해도 다 같진 않으니까요. 열 분 중 아홉 분은 이북에서 왔다고 하면 '고생했다. 힘내라'라고 하는데, 제가 말이 여기 사람들하고는 다르니까 외국인인가 싶어서 한창 청소하는 도중에 나가라고 했던 분도 있어요. 그럴 때는 서럽죠. 아는 분들도 아직은 많이 없어요. 손에 꼽을 정도."

한국 사람들에게도 어렵고 복잡한 각종 제도는 회사를 이끄는 그가 넘어야 할 또 다른 산이다.

"거기(북한)에선 되는 일이 여기에선 안 되는 일들이 있다. 솔직히 저도 여기에 온 지 10년이 넘었지만 '다 (적응)했다'고 못 한다. 미숙한 부분이 많다. 아직도 처음 이곳에 왔을 때 기분이 들 때도 있다"면서 어려움을 토로한 그는 "이쪽에 온 분들이 먹고 사는 데만 신경쓰느라 그곳과는 다른 체제, 제도를 잘 알지 못하니 혼란을 겪는 일이 많다. 그런 점을 참고할 수 있게 해줬으면 좋겠다"고 말했다.

인터뷰는 평양 남북정상회담 나흘 전인 9월 14일에 진행됐다. 그의 표정이 밝지만은 않았다. 최근 북한 당국에서 그의 한국행 소식을 접하게 된 까닭이다.

황 대표가 파악하기로 그동안 그에 대한 북한에서의 기록은 11년 전 중국으로 출국했다가 사망한 것으로 돼 있었다. 그의 새로운 거취가 알려지며 북측에 있는 가족들에 대한 감시 역시 강화됐을 터.

북측 최고지도자가 처음으로 서울행을 예고하고 연내 종전 선언 가능성까지 점쳐지고 있지만 여전히 황 대표와 북녘 가족간 거리는 아득하기만 하다.

남북 정상회담에 대한 감상을 묻자 황 대표는 "잘 됐으면 좋겠다"고 강조했다. 통일은 바로 안 되더라도 왕래만이라도 할 수 있는 세상이 오길 기도한다고 했다.

"북한 당국에서 제가 여기 온 걸 알았다고 해요. 오늘 들었어요. 그러면 가족들은 집 밖으로 거의 나오지도 못해요. 마음이 많이 아프죠…." 그의 눈이 잠시 먼 곳을 향했다.

"바라는 건 특별히 없어요. 정상회담이 진짜 잘 돼서 이산가족들 먼저 왕래하다가 차차 우리까지 가면 좋겠어요. 다른 건 몰라도 정말… 몇 년에 한번 가서 보고, 그렇게만 됐으면 좋겠어요. 왜 그립지 않겠어요. 집에 가고 싶은 생각 뿐이니까. 그 이상은 바랄 게 없어요."

온 가족이 모이는 추석, 그는 만남을 기약할 수 없는 가족을 그리며 평화를 소망했다.

그러면서 새로운 터전에서 보다 단단히 정착하길 바랐다. 희망을 움트게 해준 '우리청소' 직원들에게도 감사의 뜻을 표했다.

"우리 직원들이 열심히 해줘서 오늘 여기까지 오게 됐어요. 그러지 않았으면 여기까지 못 왔습니다. 감사하게 생각해요. 저는 대한민국 전역에서 일을 다 하고 싶어요. 몇년 안에 부산에서도 우리가 더 활발히 청소를 할 수 있으면 좋겠습니다. 다른 사람보다 욕망이 큽니다. 자신도 있고요."

11년차 한국살이. 그가 그리는 행복의 모습이다.

/강기정기자 kanggj@kyeongin.com