인천 송도국제도시 센트럴파크 인근의 인천도시역사관이 1년 전 내부 리모델링 후 현재의 모습으로 문을 열었다.

인천도시역사관은 2009년 인천세계도시축전 당시 '인천도시계획관'으로 개관했으며, 얼마 후 관명을 변경해 '컴팩스마트시티'로 운영되다가 2014년 인천시립박물관에 인수됐다. 2017년 12월 인천의 도시 역사와 발전과정을 담는 공간으로 거듭난다는 의미에서 현재의 이름을 달고 시민을 맞이하고 있다.

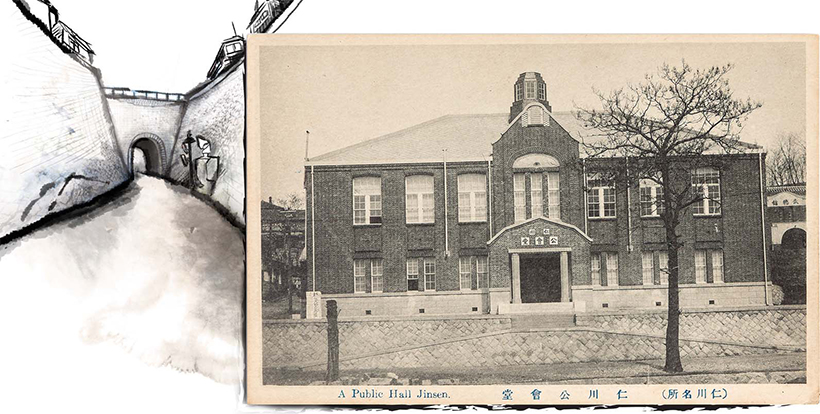

전시관에선 모형으로 제작된 당시 건물들 볼 수 있는데, 3개월 여에 걸쳐 붉은 벽돌 모형을 세심하게 구현했다는 '인천공회당(仁川公會堂)'이 단연 눈길을 끌었다.

모형 앞에 설치된 안내문에 '인천공회당'에 대한 설명이 이같이 되어 있다.

1914년 부제(府制) 실시와 함께 각국의 조계가 폐지됨에 따라 인천에 살고 있던 인천일본거류민단은 해체수순을 밟게 되었다. 현재 중구청 인근에 있던 거류민단 사무소는 공회당으로 용도를 바꾸었고, 일본인들을 위한 문화시설, 집회장소로 이용되었다. 1923년 인천공회당은 홍예문 부근에 신축된 2층 붉은 벽돌 건물로 이전했다. 이 건물은 두 가지 용도로 사용되었는데, 남쪽 중앙의 현관에는 인천공회당이라는 간판을 걸었고 홍예문 길에 면한 건물 좌측으로 또 다른 문을 내어 인천상공회의소의 입구로 사용하였다.

그 후 인천공회당에서 개항 50주년 기념 축하회, 인천주류품평회, 인천시민대회 등이 개최되었다. 광복 후 한국전쟁으로 건물 일부가 소실되었고, 1957년 그 자리에 시민관이 들어섰다. 건물 개보수 후 지금은 인성여고에서 다목적관으로 사용하고 있다.

1923년, 홍예문 부근 2층 붉은벽돌 건물 신축

6·25때 일부 소실, 現 인성여고 다목적관 사용

영화상영·무도회 등 요즘 '문화예술회관' 역할

현재 홍예문에서 인천항 쪽으로 100m 정도 내려오면 왼편에 인성여고 다목적관을 볼 수 있는데 그 자리(인천 중구 송학동3가)가 인천공회당이 있던 곳이었다.

1899년 경인선 철도가 개통하면서 제물포역(현 인천역)과 축현역(현 동인천역)이 개설됐다.

강화도 조약 이후 인천에서 조계지를 중심으로 세력을 확장하던 일본은 1905년 을사늑약 이후 본격적으로 영역을 넓혀 간다. 그 창구가 1908년 건립된 아치형 터널인 홍예문이었다. 홍예문은 조계지에서 축현역과 만석동으로 오가는 가장 짧은 통로가 됐다.

홍예문의 처음 이름은 혈문(穴門)이었다. 때문에 그 길을 '혈문통'이라고 불렀다. 유동 인구가 많았던 혈문통에 인천공회당과 상공회의소 신축 건물이 자리했음은 어렵지 않게 유추할 수 있다. 당시 건물 남측에는 인천경찰서가 있었다.

인천공회당 신축 전 개항장 조계지 의회격인 신동공사가 있었다고 한다. 그 자리에 500여명을 수용할 수 있는 붉은 벽돌로 이뤄진 2층 규모의 인천공회당이 신축 이전한 것이다.

인천공회당에선 영화상영과 연주회, 무도회를 비롯해 어린이날 행사에 이르기까지 다채로운 문화 이벤트들이 열렸다. 요즘으로 따지면 문화예술회관 혹은 시민회관의 역할을 한 셈이다.

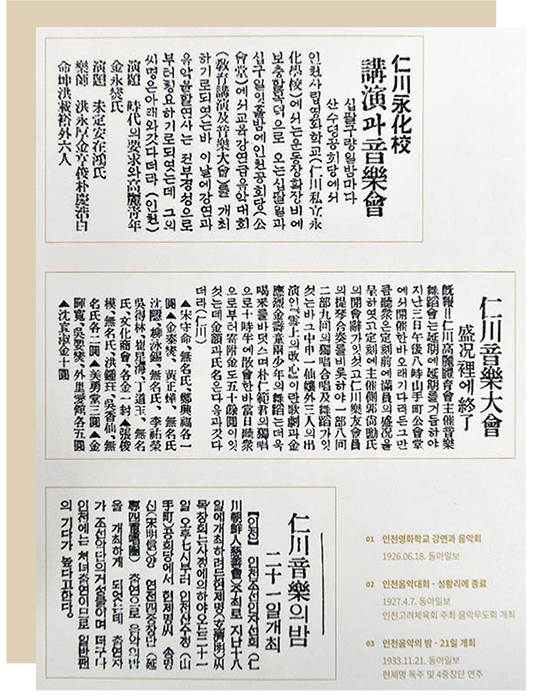

1926년 6월 18일자 동아일보에선 인천 영화학교가 인천공회당에서 운동장 확장비용을 보충하기 위해 교육 강연과 음악회를 열기로 했다는 내용이 실렸다. 같은 신문 1927년 4월 7일자와 1933년 11월 21일자에는 각각 인천고려체육회 주최 음악무도회 개최와 현제명 독주 및 4중창단 연주 소식을 게재했다.

또한, 각종 근대음악사 자료에는 홍난파에게서 바이올린을 배운 박종성이 인천공회당과 내리교회 등에서

여러 차례 연주회를 개최했다는 내용이 있으며, 일본에서 바이올린을 배우고 만주에서 성악을 전공한 원종철이 1940년 인천공회당에서 독창회를 갖고 1년 후에는 독주회를 개최했다고 한다.

인천공회당이 보다 각별한 장소로 기억되는 이유는 해방 후인 1947년에 열린 인천관현악단 창단 연주회 때문이다. 우리나라 최초의 오케스트라인 고려교향악단(서울시립교향악단의 모체)의 1945년 창립 이전 우리나라에는 소규모 관현악과 관악 협주 활동이 있었다. 이 같은 상황에서 인천관현악단은 고려교향악단과 불과 2년 터울을 두고 창단한 것이다. 서양음악의 관문 역할을 한 인천의 선진성을 잘 보여주는 대목이다.

해방후 1947년 인천관현악단 창단연주회 열어

1974년까지 시민관… '아트센터 인천' 이어져

인천관현악단은 김기룡 단장과 박수득 악장을 중심으로 현악과 관악, 타악 주자 23명으로 구성된 인천 최초의 오케스트라였다. 한국전쟁 발발로 오랜 기간 활동이 이어지진 못했지만, 1966년 창단하는 인천시립교향악단의 모태로서의 의미를 띤다.

한국전쟁은 인천공회당도 역사 속의 장소로 바꿔놨다. 휴전 이후 1957년 그 자리에 1천여석 규모의 '인천시민관'이 들어선 것이다. 시민관에선 콘서트를 비롯해 연극, 쇼, 영화 상영, 웅변대회 등 다채로운 문화행사가 열렸다. 시민관이 개관한 지 10여년이 지나면서, 시설 노후화가 진행됐다. 때문에 1974년 주안에 문을 여는 '인천시민회관'에 본연의 임무를 넘기고 학교 시설로 바뀌게 된다.

시민회관은 문화예술회관과 올해 개관한 아트센터 인천으로 이어진다. 인천도시역사관에서 만난 배성수 관장은 "관련 사료의 부재로 인해 인천공회당의 내부 공간이 어떻게 나뉘었는지 알 수 없어서 아쉽다"면서 "자료 사진에서 볼 수 있듯이 2층 창문이 1층 창문에 비해 현격히 큰 걸로 봤을 때, 1층이 사무 공간이고 2층이 강당 형태의 공간이 아니었을까 유추해 볼 따름"이라고 말했다.

/김영준기자 kyj@kyeongin.com 일러스트/박성현기자 pssh0911@kyeongin.com

![[한국 근대음악의 발상지 인천·(6)]선교와 음악(上)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201811/2018110801000551000025041.jpg)