선박에 원료·제품 싣거나 내리는 역할

출항에 맞춰 신속하게 처리 정밀성 필요

컨테이너·크레인 도입으로 맞은 '위기'

내항TOC통합 등 변화 겪으며 활로 찾아

작업자들은 차량 전후 30㎝, 차량 좌우 10㎝의 빽빽한 간격으로 차를 손상 없이 실어야 한다. 그만큼 전문성이 필요하다.

시간당 60~80대 정도를 실을 수 있는데, 배가 출항하는 시간에 맞춰야 한다. 작업 속도도 매우 중요하다.

정확한 수량을 파악하는 일 역시 이들의 몫이다. 배에서 먼저 내릴 차량을 가장 나중에 싣는 등 선적(船積) 순서도 신경 써야 한다.

이 배의 경우 총 15개 층으로 돼 있는데, 선적 순서가 뒤바뀌면 목적지에서 차량을 내리는 시간이 더 걸린다.

차량을 직접 운전해 선내에 싣는 '드라이버', 실린 차를 정밀하게 주차하는 '키커', 키커가 정확한 위치에 차를 댈 수 있도록 돕는 '신호수' 등 하역원과 이들을 총괄 지휘·감독하는 '포맨' 간 호흡이 잘 맞아야 한다.

이들은 배의 크기에 따라 십 수명씩 조를 이뤄 움직인다. 이번 선적 작업엔 80여 명의 인력이 6개 조로 구성돼 투입됐다.

"하역원들을 오케스트라의 연주자라고 하면, 포맨은 지휘자"라는 말이 있다고 한다.

이들이 한 몸처럼 일사불란하게 움직여야 문제없이 작업을 마칠 수 있다는 의미다. 작업 현장에서 만난 포맨 송한섭(60) 감독은 "제품 손상 없이 계획된 물량을 무사히 소화할 수 있도록 항상 최선을 다하고 있다"고 했다.

지난 40여 년간 하역원과 포맨 등 하역업계에서 일한 그는 "조금만 일하겠다는 생각으로 들어왔는데, 결혼하고 자식 낳고 살다 보니 벌써 40년이 됐다"며 "여름엔 덥고, 겨울엔 추운 일이지만, 가족적인 분위기 속에서 열심히 하고 있다"고 했다.

포맨 송한섭 감독을 비롯한 하역원들의 이번 작업은 밤늦게까지 이어졌다.

하역원은 부두에 있는 선박에 원료 등 각종 제품을 싣거나 내리는 일을 하는 사람들을 통칭한다.

항운노조가 하는 일 가운데 빼놓을 수 없는 부분이기도 하다.

삼국시대부터 고려와 조선시대까지 납세는 양곡 같은 물건으로 이뤄지는 경우가 많았다.

이런 양곡은 주로 배로 운송됐는데, 이때 양곡을 배에 싣거나 내리는 일을 했던 '조군(漕軍)'이라는 하역 인부가 오늘날 하역원의 시초격으로 평가된다. 임금을 목적으로 노동을 제공해 생계를 유지한다는 점에서 지금과 비슷한 측면이 많다.

1883년 인천항 개항 후 물동량이 증가하면서 하역원을 포함한 부두노동자들이 늘어났다.

항만설비의 확충으로 하역기업들이 생겨나기 시작했고, 부두노동자들도 하역산업의 전문 노동자로 변모하기 시작했다.

일제강점기 노동력 착취와 한국전쟁의 어려움을 거친 하역업계는 1960년대로 접어들면서 경제적인 상태가 개선되기 시작했다.

인천항의 물동량 증가가 주된 요인이었다. 관련 통계에 따르면 1962년 130만8천828t을 기록했던 인천항의 화물하역실적은 1972년 949만5천105t으로 7배 이상 늘어났다.

이듬해(1973년)엔 1천509만2천830t으로 더욱 늘었다. 경제개발 추진에 따른 생산 규모 대량화와 유통 물량 팽창이 원자재와 생산품의 수출입 확대로 이어졌다.

이후 항만에 모습을 드러낸 '기계'는 하역원들을 위축시키는 원인이 되기도 했다.

지게차와 크레인이 대량 도입돼 무거운 화물을 내리는 일에 투입(1966년)됐고, 고철 작업 등을 하는 마그넷(자석)도 사용되기 시작(1968년)했다. 인천항 양곡 전용부두엔 진공 흡입식 사일로(silo)가 설치(1974년)되기도 했다.

수송과 하역에 혁명적인 변화를 불러온 '컨테이너'는 1970년대 초반 인천항에 모습을 나타냈다.

대한통운이 1970년 3월부터 인천항에 컨테이너선을 월 2회 정기 취항하기로 하는 등 컨테이너 운송을 본격화했다.

당시 인천항엔 1천여 명의 항만 노무자들이 있었다고 한다. 이들이 포함된 노동조합은 진정서를 내고 대량실업 방지 대책 마련 등을 요구하기도 했다.

1980·1990년대 산업화에 힘입어 인천항은 수도권 최대 항만으로 성장했고 하역원을 비롯한 하역업계는 항운노조 상용화 개편(2007년), 내항 TOC(부두운영사) 통합(2018년) 등 변화를 거치며 인천항에서 생존할 수 있었다.

인천항 내항에서 만난 경력 25년의 포맨 김종현(60) 감독은 "불철주야 주어진 작업을 성실히 하고 있지만, 컨테이너가 아닌 물동량 규모가 줄어들고 있어 걱정"이라고 했다.

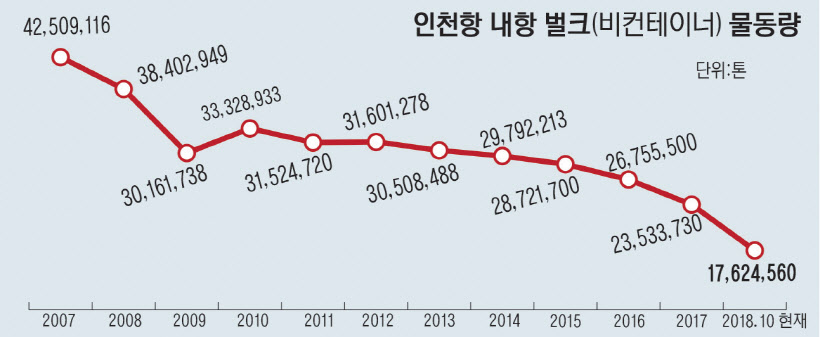

그의 말 속에선 위기감을 느낄 수 있었다. 인천항 내항의 지난해 기준 벌크(비컨테이너) 물동량은 2천353만3천t을 기록했다.

10년 전인 2007년 4천250만t에 비해 절반 가깝게 줄어든 것이다. 수년째 내리막이다. 벌크 화물이 진보된 컨테이너로 흡수되는 경우가 많아지면서 이런 상황이 나타나고 있다.

평택항, 군산항 등 인접 항만과의 벌크 물동량 유치 경쟁도 심화되고 있다. 내항을 포함한 인천항 전체 벌크 물동량은 최근 몇 년째 1억1천여t 수준에서 정체돼 있다.

지난해 300만TEU(1TEU는 20피트짜리 컨테이너 1대분)를 돌파하는 등 매년 증가세를 보이는 인천항 컨테이너 물동량과 대비된다.

김종현 감독은 "펄프 같은 경우 대부분 인천에서 처리돼 지방으로 갔는데, 지금은 대부분 평택이나 군산항으로 빠졌고, 벌크로 들어오던 납이나 알루미늄괴(塊), 원목 등은 요새 컨테이너로도 많이 들어와 내항 물동량이 줄어드는 상황"이라고 했다.

이어 "인천항 하역과 관계되는 일을 하면서 먹고 사는 사람들이 아직도 몇천 명은 될 것"이라며 "(관계 기관들은) 인천항의 (비컨테이너) 물동량 확보를 위해 더욱 노력해야 한다"고 했다.

송한섭 감독은 "우리 손을 거친 제품들이 북중미든, 동남아든 해외 여러 나라에 대한민국을 알린다는 자부심으로 지금껏 일해왔다"며 "더욱 안전에 신경 쓰고 '하역만큼은 인천항이 최고'라는 소리를 들을 수 있도록 더욱 노력할 것"이라고 했다.

글/이현준기자 uplhj@kyeongin.com 사진/조재현기자 jhc@kyeongin.com